ヴィクトリア朝の夜を、奇怪な存在が闊歩した。

それは、よく人を襲い、よく跳ね、よく笑い、よく火も吹いた。屋根から屋根へ、闇から闇へ。

スプリンガルド――バネ足ジャック。それは、大英帝国黄金時代の怪奇な伝説。

孤独なシルエット、動きだせば

1838年。当時、世界最大の都市であった大英帝国の首都ロンドン。二頭立ての馬車が石畳の上を走り、シルクハットを頭にのせた紳士が往来する。そんな時代の話だ。

その年の2月20日、ロンドン市街の東に位置するオールドフォード。ベアー・バインド小路に面したとある一軒家にて、来客を告げる呼び鈴が鳴った。

誰かが門まで来ていて、呼び鈴を鳴らしている。それは間違いない。

だが時刻は20時45分。外はすっかり暗かったし、市街地の外れにあっては通行人すら珍しい。こんな時分に、こんな場所にいったい誰が?

アルソップ家の面々が顔を見合わせているうちに、また呼び鈴が鳴る。

家の娘、18歳のジェーン・アルソップは自分が応対することにし、正面玄関を出て、門へと向かった。

外は肌寒く、2月のしっとりとした闇が広がっている。そこに、男がいた。

闇に目が慣れずよく見えないが、どうやら外套をまとった背の高い男らしい。

ジェーンが近づくと、彼は自らが警察官であり、助けが欲しいという。

近くの小道でようやく『バネ足ジャック』を捕まえました、なにぶん暗いので、なにか明かりが欲しいのです――。

「わお」とジェーンは思った。ようやくヤツが捕まったのね。

ヤツは半年ほど前からロンドンを騒がせていた怪人で、若い女性を狙って出没し、服を裂いたり胸に触ったりと無法の限りを尽くしていた。ひと跳びで壁を跳びこえてしまう人間離れした跳躍力をもつ怪人――その出現、神出鬼没。その容姿、奇妙キテレツ。

好ましからざる社会の敵、女の敵、ロンドンの敵――そのバネ足ジャックがようやく捕まったのだ。

ジェーンは、急いで明かりを取りに屋内に取って返し――そうしてロンソクを手に警官の元へ戻り、そこで悲鳴を上げることになる。

頼りないロウソクの灯火に照らしだされた警官――彼の顔がゾッとするほど恐ろしいモノだったからだ。罠だ。

人間離れした『鬼』のような顔、その形相に浮き上がる赤熱した石炭がごとく真っ赤な二つの目。

頭部はシルクハットのようなモノを着用し(註:ヘルメットに覆われていたという資料もあり)、黒いマントがごとく外套の下には、体にフィットしたタイトなタイツ。胸の前には、ランプに似た奇妙な物体が固定されていた。

襲われるまでのわずかな時間、彼女が観察できたのはそれだけだった。

本能で感じる危機に、ジェーンは後方――家の中へ回避しようとした。だが遅い。

ヤツは素早くジェーンに接近すると、『青と白の火球』を彼女に吐きつけた。

ひるんだ彼女のドレスを掴むと、ヤツは彼女の頭を腕でとらえた。このとき、ヤツの手に『かぎ爪』があるのがわかった。これで攻撃対象を引き裂くに違いない――いままでの被害者のように。

彼女は必死になって暴れ、ヤツのスキを突いて拘束から逃れると、家の中へ――。だがまた遅い。

ドアの前で再びヤツに捕まり、かぎ爪で腕をひっかかれた。

外の異変に気がついたジェーンの妹メアリーが助けに来たところで、ヤツがジェーンを離したため、彼女は妹とともに家の中へ退避することができた。

どうにも諦めが悪い性格をしているのか、ヤツはその後も屋根をのぼったり、窓からのぞき込んだりという迷惑行為を夜中まで続け、やがて闇の中に消えていった。

このアルソップ家にふりかかった災難の顛末を「オールドフォードにて夜更けの無法!」と『The Times』紙(feb.22.1838 & March 2, 1838)が報じると、ロンドン市民たちは、またか、と恐怖した。また、あの怪人がでたのか――と。

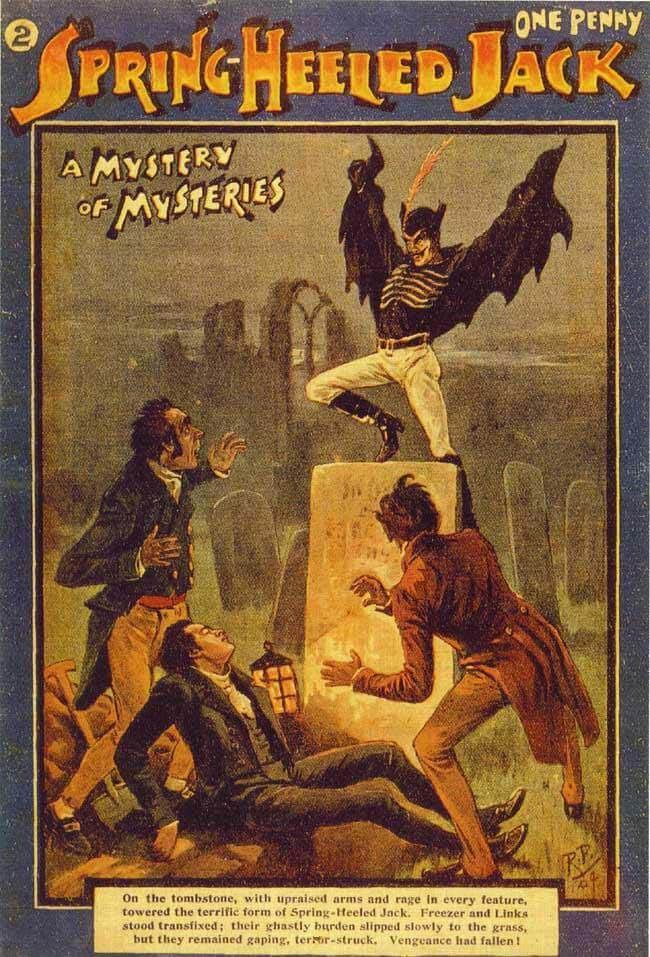

よく見られるバネ足ジャック図。

これは『ペニー・ドレッドフル』と呼ばれた廉価の読み物雑誌のもの。この表紙で描かれたジャック像が今日まで続くベーシックなジャック像となった。

画像出典:public domain

オールドフォード地区での騒ぎはこれで終わらなかった。

5日後、今度はアルソップ家から800メートルほど離れたターナーストリートはアシュワース家に、また『招かれざる来訪者』が現れている。

このときは召使いの少年が応対に出たが、バネ足ジャックに驚いて大声を上げたため、ジャックは何もせず外套をひるがえして逃げ出した。このとき、黒い外套の裾に『W』の刺繍がほどこされているのを召使いが確認している。

そして、事件は続く。

アルソップ家が襲撃された一週間後にあたる2月28日には、またうら若き乙女がヤツに狙われた。

上記事件とおなじくロンドンの東、ライムハウス地区にて、美人姉妹と評判のルーシー&マーガレット・スケールズが怪人とエンカウントしている。

午後8時30分頃、姉妹が兄の家を訪ねた帰り道、グリーン・ドラゴン横町にさしかかったとき、妹よりすこし先行していた姉ルーシー(18)が路地に人影を見た。

どうも黒い外套を羽織った背の高い男らしい。この男、ただでさえ怪しいというのに、奇妙なことに、手にランプかカンテラのような――とその瞬間、男がマントをひるがえし、ルーシに襲いかかった。ヤツだ! また罠だ!

ヤツは人間離れした素早い動きでルーシーの現前に迫ると、おもむろに青い炎を吹きかけた。

不運なルーシーはその炎によって一時的な盲目を体験し、そのままその場で気絶した――が、少し後方で石を蹴って歩いていた妹が姉の危機に気付き、姉を救わんと果敢にも怪人に接近した。

だが、ヤツはヒラリとマントをひるがえし、一足跳びで闇の中に消えていった。

歴史家で卓越したフォーティアン(=註:奇現象・怪事件などに関心を示す好事家たち)としても知られるマイク・ダッシュの言葉を借りれば「なぜだか、このスケールズ姉妹のケースについて、メディアは大きく報じなかった」が、少なくとも、姉妹が警察に語った詳細からアルソップ・ケースと酷似した特徴をもつため、これもバネ足ジャックの犯行とされた。

このスケールズ姉妹、そしてアルソップ家に降りかかった不幸な出来事について、当局の調査でいくつかの奇妙な点が浮上しているが、それは大きく取り上げられることもなく、ただパニックだけが拡がっていった。

ちょうど、これらの事件が起こる1ヶ月前にあたる1838年1月9日。市民を集めた公聴会の席上で、市中を騒がす『怪人』について時の市長サー・ジョン・コーワンによる『調査宣言』が出されていた。

コーワンは『ペッカムの一市民』なる人物からの手紙――告発文をその席上で発表している。

その内容は

「ある身分の高い人物が、賭けに負けた腹いせに、不気味な変装をして30人もの市民を襲い、恐ろしい目に遭わせている。

被害者の中でも7人の女性については、いまだに精神状態がきわめて不安定で、回復の見込みがないほどだ。

しかし、これほどの事件がかなり前から起きているのに新聞報道はまったくない。新聞社は犯行を知っているのに、利害関係から記事にしていない」

週刊 X-zone vol.39 ロンドンの跳躍怪人 というもので、この手紙を公聴会の数日前に受けとっていた市長は、情報を集めるために公表を差し控えていたとコメントした。

この会場で、参加者からハマースミス、ケンジントン、アーリングなどでも『幽霊だか悪魔だか』わからない存在がロンドン界隈を騒がせており、レディやメイドがたいそう怯えている。早急に対策を講じるべきだという意見があがり、これに市長も同意した。

悪戯であろうが悪魔であろうが、か弱い女子ばかり狙って、服を切り裂くなどという非紳士的な不品行は許しがたい。ここは紳士の国の首都なのだ。コレの取り締まりには警察権力を持って当たろう、そういう結論でまとまった。

そうして翌日の新聞各紙に派手な見出しが躍る。

ちなみに、絵的な問題か――あまり人々の関心を集めることはないが、この時期の騒動にあっては『か弱い女子』ばかりではなく、いたってタフな男たちも被害にあっている。

これは『鍛冶屋のオヤジ』といういかにもソリッドな――タフボーイ然とした肩書きをもつ男が、果敢にも遭遇した『悪魔』に立ち向かったあげくに殴り倒され、するどい爪で皮膚を割かれたケースだ。このケースを公聴会で市長に報告した紳士は、自らその痛ましい傷跡を見たのだという。

この話は切り裂きジャックの研究で有名な仁賀克雄先生によって『ロンドンの怪奇伝説』で触れられているが、おそらく大元のソースは1838年1月10日付の『The morning Chronicle』紙で、それによれば鍛冶屋だけでなく、これまたタフボーイ的な『大工のオヤジ』も襲われていたようだ。

大工の親父ジョーンズはロンドンの西にあたるアイルワースで本人が評するところの『赤い靴、そして鎧を着たなにか』とバッタリとエンカウント――そのまま遭遇戦にもつれこんだ。

結果からいえば、やはり不甲斐なくも破れたわけであるが、どうもこの時『何か』サイドに(註:出現だか分身だかはわからなかったが)戦っているモノとはまた別の2体があらわれ、最初の1体に加勢したらしい。

タフボーイとはいえ人の子、多勢に無勢ではなすすべも無く、ジョーンズはイヤというほど叩きのめされ、さらには服までも細切れにされ捨てられる――という屈辱的な仕打ちをうけた。かようなはずかしめを受けては紳士廃業の危機である。

このような大胆不敵な存在を知れば、諸兄のような血気盛んなZ戦士はヤツとの戦いを望むかも知れないが、オススメはしない。たとえ1対1の決闘であっても、おそらく諸兄必殺の爆殺ローキックだけで沈めるには、どうにも手強い相手のようだからだ。

ヤツのタフネスを示す資料が残っている。それによれば『大騒動』からいくらか年月を経た1843年8月24日、ロンドンのイースト・エンド。

ピーター・グラントという労働階級の男が仕事からの帰宅中、『黒いスペイン風マントにマスクをかぶった怪人』に遭遇した。奇妙に思いつつもすれ違い、そのまま帰路を急ぐと、うっとうしいことに少し離れて怪人がついてくる……。

ピーターは迷惑に思う。いやだなぁ、ついてくるなぁ、と。

そこで、どちらが先に仕掛けたのかは判然としないが、戦闘が始まった。

そして、もみ合いの果てに、なんとピーターは怪人を撃退したのである。快挙である。

ピーターによる足への打撃(おそらく文脈から爆殺ロー)で、怪人は足を痛めたようではあった。が、それでも諦めず、またピーターを追いかけてきて周囲をピョンピョンと跳ねてしつこく帰宅を妨害しようとする。

やはりまた戦闘となり、ヤツは鋭い爪でピーターを攻撃し、ケガを負わせた。

タフなピーターはそれでも抗戦し、ヤツの顔面に狙いすました必殺のパンチを見舞い――ヤツを沈めた。2度目の勝利である。快挙である。

そうして付近の溝にヤツを捨て、帰宅を再開。

しかし、度重なる戦いにおいて極度に消耗したピーターが、コマーシャル・ロードで少しばかりの休憩をとっていると、ヤツは溝から蘇り、ふたたびピーターに襲いかかってきた。

3度目の正直――ヤツは卑怯なことに、爪での攻撃に加え、青い炎をピーターに吹きかけた。予想外の攻撃にピーターが大声で助けを呼ぶと、近くの通りにいた男たちが駆けつけてきて――ヤツは跳躍し闇に姿を消した。という。

これは『ロイズ・ペニー・ウィークリー』紙にて報じられた。

勝つまで立ち向かう、諦めたらそこで試合終了、そうやって戦いに取り組む姿勢は評価されるべきかも知れないが、ときには潔く負けを認めることも大事だと思う。だいいち卑怯だ。

ともかく、ヤツと戦っても、面倒なことになるだけということは言えそうだ。

ちなみにイーリング村の鍛冶屋のオヤジは襲撃以来、ベッドに寝たきりになったとも報じられている。

『ピーター3本勝負』はともかくも、市長による『調査宣言』以前にも様々な事件が起こっていた。

この時点ではまだ『バネ足ジャック』という呼び名は、定着どころか存在していたかも定かでなく、前述の『The morning Chronicle』紙上でも「Evil One」だの「ghost」だのと表現されている。

『ロンドンの怪奇伝説』によれば、それまでは

「飛び回る恐怖(Leaping Terror)」

「郊外の幽霊(Suburban Ghost)」

「嘲笑う悪魔(Laughing Devil)」

など、様々な呼び名が存在していた。

やがてそれが

「跳ぶ者=スプリンガルド(Springald)」や

「鋼のジャック」

となり、最終的に

「ジャンピング・ジャック」

あるいは

「スプリング・ヒールド・ジャック」――バネ足ジャックと呼ばれるようになった。

このバネ足ジャック騒動の最初期がいつ頃にあたるのかには諸説あるものの市長による『調査宣言』の前年にあたる1837年であるというのが、おおくの研究者の認めるところであり、そのなかでも有名なのが『ブラックヒース、ポリー・アダムスのケース』となる。

一連の騒動に先立つ1837年10月11日。

ロンドンの中心から南東に位置するブラックヒース地区。シューターズ・ヒル。

地域のお祭り、Blackheath Fairの夜。おめかしをして木々が生いしげる森の路を歩いていた17歳の使用人、ポリー・アダムスが『黒い影』と遭遇した。

『黒い影』は月光の下で――人間とは思えないような跳躍を繰り返し、ポリーに逃げる間も、退る間も与えないまま、凄いスピードで迫ってきた。

接近していやおうなくに気付かされる『影』の容姿。それはポリーの心胆を寒からしめた。

身を包む黒色の外套を、まるで翼のようにはためかせており、頭部には赤黒い――鬼のような顔、そしてそれよりも赤く光る目。

口には青い炎がみてとれて、強烈な硫黄臭もした。ヤツが顔を近づけたせいで、青い炎でポリーのまつげは焦げてしまったという。

ヤツは怯えたポリーを嘲笑うかのように――不快な――甲高い声で笑い、彼女の肩を乱暴に掴んだ。身をよじったためにヤツの爪がポリーの柔肌に食いこみ、彼女は出血した。

そうしてヤツは彼女の衣服を『下着ごと』破り去ると、あらわになった彼女のたわわな胸を鷲づかみにした。

ここでようやく悲鳴――絶叫に近い声をポリーが上げて激しく抵抗したため、ヤツは彼女を離し、また甲高く笑って一足跳びに闇の中へと消えていったという。

彼女はまもなく駆けつけた祭りの参加者に発見・保護され、そのまま病院へと担ぎ込まれ、そこで第三者によって肩の傷が確認されている。

このケースは後年になって、作家ピーター・ヘイニングの著作『The Legend and Bizarre Crimes of Spring-heeled Jack』によって大々的に取り上げられ、バネ足ジャック事件におけるエポックメーキングな出来事として認知されることになった。このケースが、その後に続く一連の事件にみられる類似要素――その全てを詰め込んだような事件だったからだ。

つまり

これらの特徴が当てはまる事件が、以降バネ足ジャックによる犯行と判断されるようになる。

- ①人間離れした跳躍力

- ②黒い外套(マント)

- ③甲高い声で笑う

- ④鉄の爪

- ⑤青い火を吹く

- ⑥鬼のような顔

- ⑦灼熱した石炭のような赤い目

- ⑧大小問わず、婦女の胸がすき

古くは1837年の大騒動、最近では2011年に無辜の民を襲ったとされる、伝説の怪人、そして伝説の痴漢バネ足ジャック。

この騒ぎは何だったのか。残された資料から得られる情報をもとに、もういちど事件に光を当ててみよう。

sponsored link

それはまぎれもなく、ヤツ

いまさらの話になるが『ジャック』という名は、当然ヤツの本名ではない。

もしかしたら犯人の本名もジャックであった――可能性もなきにしもあらずであるが、名付けた者たちは「日本で言うところの『太郎』」以上の意味をもたせてはいない。

英語文化圏で『ジャック』なら日本では『太郎』、オールドタイプのプログラマーたちなら『hoge』――などと同じである。

民俗学的・超常現象的なモノでいえば、『ジャック・オー・ランタン』や『ジャック・ザ・ランナー』なども同じく「男」だの「ヤツ」だのという意味合いを持つジャックだ。

土地を限定し、『ロンドンのジャック』と聞けば、多くの者は世界一有名な殺人鬼『切り裂きジャック』を一番に連想するかも知れないが、便宜上『ジャック』と呼ばれた犯罪者は決して少なくない。

1800年代以降――19世紀から20世紀にかけて、英語文化圏では数多くのジャックが現れ、そして消えていった。

余談になるが、凶悪犯罪で有名なところでは、切り裂きジャックの再来と呼ばれた1964年『ジャック・ザ・ストリッパー』。こちらは殺人博物館さんの記事が詳しい。

ほかにも1889年に年端も行かぬ少女の髪を狙った『髪切りジャック』や、しょうもない――はなはだ迷惑なところでは、1890年、妙齢の婦人たちにインクを投げつけて服を汚しまわったという『インク投げジャック』。

まだ我々の共感を得られそうなところでは、かわいい女性ばかりを狙って無許可のハグをしたがる『抱きつきジャック』、それより少しやり過ぎたのは『キス魔ジャック』

せこいところでは『タイヤ切り裂きジャック』、陰湿なところでは『覗き見ジャック』や、12軒におよぶ民家の窓ガラスを割った『投石ジャック』などがいる。

どこかマヌケなジャックがいる一方、怖いところでは1908年フィラデルフィアの『針刺しジャック』がいる。これは注射器を持った何者かが、見ず知らずの人たちの腕にコカインを注射して回るという奇怪な事件だった。

これらの小粒なジャックたちは今やほとんど忘れ去られ、一部の歴史家や怪事件を好むフォーティアンたちが気まぐれに言及するだけになってしまった。

列挙したなかでも『抱きつきジャック』などはアッサリと捕まって、界隈に安堵と失笑を運んだ。

この犯人は被害者たちが勤める工場の近くに住む50代の寂しい男だったといい、どこか哀愁すら感じさせる。我々も、いつか孤独をこじらせて、彼と同じ道を行くかも知れない。

余談はともかく、バネ足ジャックはその活動期間の長さもあってか、いまだに人気のあるトピックとなっている。

ヤツは現代にいたるまで英国各地にたびたび現れては、そのたびに騒動を引きおこしており、こと活動期間の長さにおいて、他『ジャック』たちの追随を許さない。そして、その活動内容も意外とバリエーションに富んでいる。

タフな軍人と遭遇戦にもつれ込んだケースもあったし、馬車に事故を引きおこさせたケース、なかには『UFOらしきモノ』と共に去ったなどというモノもあったし、殺人を犯したという話もある。

それら特徴的なケースをいくつか見てみよう。

騒動初期にあたる1838年3月に描かれたバネ足ジャック。キャプションには『家を跳び越えるバネ足ジャックの図』とある。いまいち跳び越えている描写には見えないが、家人たちは盛り上がっている。大元の出典は『Penny Satirist 10 Mar 1838』

出典:Fortean Times #310

アルダーショットでの兵士襲撃ケース

1877年、ロンドンの南西55kmに位置するハンプシャー州アルダーショットにある軍基地で、3月頃から奇妙な噂が流れた。

それは「夜、謎の人影が敷地内を徘徊している」というもので、守衛たちにとっては到底歓迎しがたい話だった。幽霊だったら恐ろしいし、敵のスパイだったらなお恐ろしい。とにかくがんばって警戒しよう。

そうした奇妙な緊張感が続いていた3月中旬の夜、火薬庫の守衛についていたジョン・リーガンという兵卒が奇妙な音に気がついた。

――なにか、重いモノを引き摺るような、そんな音だった。

あわててライフルを抱えて詰所から飛び出してみれば、外は夜。

空気の澄んだ美しい月夜で、遙か遠くまで見通せた。リーガンはその夜陰のなかに音の原因を探してみたが、何もない。

気のせいだったか、と首をひねって詰所に引き返そうと踵をかえした瞬間――首筋に凍るような感覚をおぼえた。それは何者かの手だった。

驚いたリーガンは情けなくも悲鳴とともにライフルを落としてしまった。

リーガンの悲鳴を聞いて異変に気がついた他の兵士が現場に駆けつけ、そこで彼は奇妙な『幽霊』を見た。

ひょろりと背が高く、オイルスキンのような布をまとい、輝くヘルメットを着用した『ソレ』。何かはわからないが、マトモじゃないことはわかる。血管のなかが沸騰するような異常な事態。

「何者だ!」と怒鳴り、銃を構えるも、ヤツは一顧だにしない様子で――まるで2人を嘲笑うかのようにヒラリと跳躍して、兵士2人の頭上を跳び越えた。

なんだか怖いけれど、幽霊でも怪人でもスパイでも、伝統ある英国軍の施設内でこのような奇矯な振る舞いは許されぬ――リーガンたちはやむなくヤツに向かって発砲した。

だが、まったく効果が無い。まるで実体が無いかのように、撃てども撃てども弾がすり抜けてしまっているようだった。さまよえる蒼い弾丸は闇夜に消え、甲高いヤツの笑い声だけが返ってくる。

ヤツはまたヒラリと飛ぶと、空中から2人に青い炎を吹きかけた。

そんな唐突な反撃にひるむが、2人とて栄えある英国軍人、相手が誰であれ立ち向かわねばならない。たとえ負け戦でも前のめりに死にたい、それこそ軍人の本懐、矜持であると――そして後退しながら発砲するもやはり銃弾はまったくの無効だ。

そうしてヤツはまたヒラリと跳ぶと、詰所の屋根に着地し、狙いすました2人の銃撃をものともせず、月夜の闇に消えていった。

この遭遇戦の報告は上司に嘲笑をもって迎えられ、2人は守衛を解任されたうえ重労働をともなう作業に回された。

しかし、上司は間違っていた。ヤツが再び現れたのだ。

リーガンの遭遇戦から1ヶ月ほど経った4月下旬の夜、ヤツは、やはり守衛の首筋に冷たい手をあて、発砲され、ヒラリとかわし、青い炎を吹きかけ、兵舎の上に飛びのって――姿を消した。

ちなみに、同年の暮れ、ロンドンの東190kmのリンカーン、歴史あるニューポートの町に『羊の皮を被った怪人』が現れ、町中がパニックになっている。

ヤツは例によって驚異的な跳躍力を見せ、歴史建造物ニューポート・アーチをもひと跳びした。この時もやはり銃弾などヘッチャラだった。話によれば最終的にヤツは団結・決起した住民たちに包囲され、追い詰められたが、やはり驚異的な跳躍力をもって包囲を脱したという。

(註:アルダーショット・ケースの日付について『ロンドンの怪奇伝説』では最初の事件を8月5日としているが、これは仁賀氏ないし参照元が『Illustrated Police News 8 Sep』及び同紙『3 Nov 1877』をソースに記述したものと思われる。が、この項ではそれ以前に発行されている『Sheldrake’s Aldershot & Sandhurst Military Gazette 17 Mar 1877~』および『The Times 28 Apr 1877』を元とする。参照元はマイク・ダッシュ)

リヴァプールの悪夢ケース

公式?には、バネ足ジャックが大騒動を引きおこした最後のケースと考えられているのが1904年にリヴァプールでのケースだ。

これはその年の9月、ロンドンから遠く離れたリヴァプールはエバートン地区ウィリアム・ヘンリー・ストリートで起こった事件で、多数の人が『例の特徴』をもった怪人を目撃し、警察が非常線を張る騒ぎにまで発展した。

『ロンドンの怪奇伝説』にて引用されている『News of the World』紙(Sep.25.1904)をそのまま引用させて頂こう。

言及された『最大のいたずら』は、次のようなものだ。「バネ足ジャック レディに弱い幽霊

エバートンは、いま奇妙な幽霊道化師に脅かされている。その名はバネ足ジャック。彼を捕らえようとすると、巨大なジャンプで逃げてしまう。彼の冒険区域はウィリアム・ヘンリー・ストリート。多くの野次馬が、バネ足ジャックを一目見ようと毎晩集まってくる。しかし見られるのはごくわずかな人々で、ジャックはかなり内気らしい。彼は若い女性に、特に関心を持っていると言われている。未だに警察は、ジャックを捕まえていない。彼らの跳躍力が劣るせいか」

皮肉まじりの軽い記事内容である。記者も半信半疑だったのだろう。この記事を読んだバネ足ジャックも気を悪くしたかもしれない。翌週には最大のいたずらをしでかすのである。

夕方、100人近い大勢の住民の見守るなかで道路から7.5mほど跳ねて人家の屋根へ、そして屋根から屋根へとピョンピョン移動し、生意気にも煙突に腰掛けて休憩までして、やがて屋根の向こうに姿を消した。この大道芸的ふるまいは約30分ほど続いたらしい。

かなり派手に町をさわがせ、バネ足ジャックは消えた。

バネ足ジャックの非道な日常

これまでハラスメント行為、ないし嫌がらせ程度の犯行を繰り返していたバネ足ジャックが、とうとう殺人を犯した――とされる事件が1845年、ロンドン市内のスラム『ジェイコブズ・アイランド』で起こっている。

11月12日の深夜、フォリー・ディッチ橋付近でボロ布にくるまって眠っていた13歳の少女娼婦マリア・デイビスがバネ足ジャックに起こされた。寝覚めには刺激が強い怪人の顔、それが眼前にある。状況が掴めず怯える彼女の顔面に、ジャックは炎を吹きかけ、火のついた彼女をそのまま担ぎ上げると濁ったドブ川へと投げ込んだ。

ジャックはそのまま去って行ったが、哀れな少女は汚泥に沈んで抜け出せず、そのまま溺死してしまう。事件を見ていたジェイコブズ・アイランドの住民から通報を受け、警察が駆けつけ、泥をさらって彼女の遺体を回収し、やがてそれを事故死だと発表した。

他にもバネ足ジャックを巡る騒動で死人が出てはいるが、「隣人をジャックと誤認して暴行」や「何らかの原因で心臓麻痺」というモノで、直接「手を下した」のは、このマリア・デイビスのケースだけとされている。

ことバネ足ジャック騒動に関しては、ここまでに挙げた事例が騒動を代表するケースとして取りあげられる事が多い。

これらのケースに共通する部分、そしてアルソップ・ケースやポリー・アダムス・ケースに関する当局ないし第三者の調査資料。これらを精査してゆくと、すこし興味深い実像が浮き彫りとなる。

諸兄は言うかも知れない。

「なんだよ、実像とかいいんだよ! おれはしってるぞ! オールドフォードの召使いが見た『W』の正体は、変人貴族だったって話じゃないか! 犯人がわかってるのに、月刊ムーみたいな技巧的な思わせぶりはヤメろ!」と。

たしかに、ムーはすぐ熟練した思わせぶりな書き方で我々の期待を過度に煽るし、『W』に関しても真犯人だと指摘する向きは多い。

だが、『W』が真犯人だと確定づけるような物証は見つかっておらず、「アイツがあやしい、アイツならやりそうだ」という印象論でしかない。疑わしきは罰するべきでなく、そして『W』が真犯人だったと仮定しても、どうしても説明のつかない部分が残ってしまい、この説の不備、あるいは欠陥は指摘せざるを得ない。(技巧)

では次ページでは世紀をまたいで真相に迫る『W』の謎と、提唱された諸説にふれてみよう。