先日、NTTの光テレビ「時代劇専門チャンネル」で黒沢明監督の名作「七人の侍」を放映していた。

過去、何度も観た映画だが今回もつい惹きつけられてしまい、3時間半もの大作を一気に見終った。いやあ、とても面白い!

映画に求められるあらゆる要素がびっしり詰まっていて、改めて黒沢監督(故人)の偉大さに思いを馳せたが、折しもBS放送の「昭和偉人伝」(1時間もの)で黒沢監督特集をやってた。

その中で「七人の侍」の製作裏話が披露されていたが、当時の俳優陣で最後まで生き残られた「土屋嘉男」さん(現在では故人)が出演されていた。

妻を野武士にさらわれた苦悩を一身に背負う難しい役どころで、百姓の中で武闘派の急先鋒となっていた「利吉」の役柄である。

この番組ではほかにも黒沢監督の映画につきものだった俳優「三船敏郎」(故人)との訣別に至った理由などが明かされ、興味深い話が満載だった。

それはいいとして、ここで話題にしたいのは芸術家にも二つのタイプがあるようで、年齢を重ねるにつれて才能をますます開花させる「才能昂進型」と、一方では才能がますます朽ち果てていく「才能枯渇型」とがあるようだ。

たとえば、後者の例として挙げられるのが冒頭の「七人の侍」だ。見終ったときに「こんな完璧な作品を若い頃に作ったら後が大変だろうなあ」というのが正直な感想だった。

事実、黒沢監督は以後、この作品を越える映画を作れなかった。後年の映画にはいずれも緊張感の持続性というのか、根気が続かない中だるみの印象を受けるのは自分だけだろうか。

晩年には「自殺未遂」騒ぎまで起こしているが、理由はいろいろあろうが、この才能の「枯渇現象」が一因であったことは想像に難くない。

芸術家にとって命ともいえる閃きや才能が加齢とともに失われていく苦しみと悲しみは自分のような凡人にはとても想像がつかないが、一方では加齢とともにますます才能を開花させていく芸術家だっている。

江戸時代の浮世絵師「葛飾北斎」が有名だ。今や「神奈川沖浪裏」に代表される「富岳36景」などで世界の「北斎」になっている。

88歳という当時ではたいへんな長生きの生涯だったが「死を目前にした(北斎)翁は大きく息をして『天があと10年の間、命長らえることを私に許されたなら』と言い、しばらくしてさらに、『天があと5年の間、命保つことを私に許されたなら、必ずやまさに本物といえる画工になり得たであろう』と言いどもって死んだ」とある。

その意気たるや凄い!

作曲家モーツァルトも35年の短い生涯だったが、わずか10代の頃にあれほど優れた作品を残しておきながら益々才能を開花させていき、とうとう亡くなる年に作曲したオペラ「魔笛」が彼の生涯の集大成となる最高傑作となった。

論議がいろいろあろうが、文豪「ゲーテ」や楽聖「ベートーヴェン」が最高傑作だと言ってるのだからそう決めつけてもおかしくはないだろう。

その一方、作曲家でも「才能枯渇型」が居ることはいる。それは北欧フィンランドが生んだ国民的作曲家「シベリウス」(1865~1957)。

とても長い生涯だったが、40歳ごろを境にプツンと才能が切れてしまった。ご本人の慟哭たるやいかばかりかと思うが、92歳まで生きたのだから過去の栄光にしがみつきながら意外とのんびり余生を送ったのかもしれない(笑)。

以上、こうして二つのタイプの芸術家を分かつものはいったい何だろうか?

もちろん、持って生まれた資質もあるんだろうが、意欲というか向上心とでもいうか、どうも根っこには「現状に飽き足らない貪欲さ」があるような気がしてならない。皆様はどう思われますか?

文豪「森鴎外」の名作「高瀬舟」には「罪人・喜助の足るを知ることの崇高さ」が見事な筆致で描かれているが、こと芸術に関しては「足るを知らない貪欲さ」が必要なのかもしれない。オーディオもしかりだと思うが、ちょっと手前味噌かな(笑)。

それはさておき、前述のシベリウスには代表作として「ヴァイオリン協奏曲」がある。彼がプツンと切れる前の37歳の時の作品である。

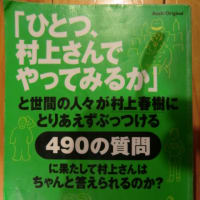

上段左から順に「ジネット・ヌヴー」盤、「カミラ・ウィックス」盤、「ダヴィド・オイストラフ」盤、下段左から「ヤッシャ・ハイフェッツ」盤、「サルヴァトーレ・アッカルド」盤、「ヒラリー・ハーン」盤の6枚。

じっくり1日かけて聴き比べ~。

この曲の聴きどころは「北欧フィンランドのリリシズム、透明な抒情とほのかな暖かみ、強奏するときのオーケストラが常に保持する暗い、激しい響き。これらはシベリウスの音楽を愛する者を直ちにとらえる要素である」(小林利之氏)

この中で一番感銘を受けたのは「アッカルド」盤だった。オケの指揮がコリン・デーヴィスだが、シベリウスには定評のあるところでたしかに申し分のない演奏とお見受けした。

ヌヴー盤もさすがでとてもいい。第二楽章はダントツといっていいくらいで、もっと録音とオケが良ければ言うことなしだったが惜しい。

カミラ・ウィックス盤は、シベリウスが存命中の録音で「これが一番私の作曲の意図を再現している」と作曲家ご本人が推奨した曰くつきの演奏だが「老いては駄馬」(失礼!)だった作曲家の言うことにしばられる必要はないだろう(笑)。

オイストラフ盤とハイフェッツ盤は巨匠同士だが何だか新鮮味に乏しい。

最後のヒラリー・ハーン盤は期待したほどではなかった。

「プレイズ バッハ」でたいへんなテクニックを披露したものの、同時に若さを露呈したハーンだが、この盤でもまだまだの感がする。

しかし、この人、後年になって「大化け」しそうな未完の大器の雰囲気を感じさせるところがあって今後が注目の存在。

それには、主たる活動拠点をアメリカからクラシックの本場ヨーロッパに移した方がいいと思うが、これは素人風情の余計なお世話かな~(笑)。

この内容に共感された方は積極的にクリック →