皇紀と欠史

欠史八代という言葉があります。

史書上に諡号や系図等は伝えられていても、その業績を見出せない天皇の治世を表したもので、第二代綏靖帝から九代開化帝までがこれに当たります。

そもそも日向に兵を挙げて東征を唱え、北九州から瀬戸内海を渡って畿内へ攻め入り、同じく天神の子を称して奈良盆地を支配していた饒速日命を従えて、両統合一を果たしたのは初代神武帝の業績としながら、第十代崇神帝が現れるまでそれに続く動きが殆どないという記紀の設定は、普通に考えればそのまま受け取れるものではありません。

無論神武帝一代で西日本一帯を席捲するまでに成長した日向の勢力が、次代綏靖帝以降は次第に衰退し、畿内での長い潜伏の時を経て、崇神帝の世に再び天下に覇を唱えたという筋書きも全く有り得ない話ではありませんが、古今東西の事例を見る限り現実的とは言えないでしょう。

今でこそ余り使われなくなりましたが、神武帝の即位の年を元年とする「皇紀」という日本独自の紀年法があります。

『日本書紀』の記述に基づいて計算すると、皇紀元年は西暦の前六六〇年に当たるため、令和二年(二〇二〇年)は皇紀二六八〇年になります。

幕末期には水戸藩の藤田東湖が、天保十一年(一八四〇年)を「鳳暦二千五百」と称するなど、基本的な年の数え方そのものは古くから知られたもので、明治に入ると維新政府によって正式に紀元として制定されました。

因みにゼロ戦の呼称で知られる零式艦上戦闘機の形式名になっている零とは、同機が正式に採用された昭和十五年(一九四〇年)が皇紀二六〇〇年だったことに由来します。

元より初期の帝紀に記された数字を根拠とする暦法が、史学的に見て甚だ信憑性に欠けるものであることは、江戸時代の国学者でさえ百も承知していたことで、むしろ『日本書紀』の記述を一字一句正しいと主張する者があれば、それは既に学問などではなく、あくまで信仰の領域でしょう。

かつて戦前から戦中に掛けて、皇国史観が国是とされていた頃には、歴代天皇の諡号を丸暗記させるような教育が行われた時期もありましたが、そうした時代でさえ皇紀が建前に過ぎないことは常識でした。

むしろ歴史に対する戦前の姿勢で問題なのは、共有財産としての建前を尊重するのは当然にしても、それに伴い学術的な古代の研究まで疎かにしてしまったことで、これが後々まで(或いは今日まで)続く長い停滞の一因ともなっています。

やがて戦後になると、戦前の行き過ぎた皇国史観への反動もあってか、民族の文化や伝統を軽んじ、自国の歴史を殊更に否定する自虐史観が主流となり、学界や教育界を中心に広く蔓延して行きました。

今では死語となって久しいので、若い世代の中には知らない人も多いでしょうが、そうした自虐史観を信条とする人々を「進歩的」などと称して、真の学者よりも知的な人種であるかのように尊重するという珍妙な風潮も戦後しばらく続きました。

自然そうした進歩的を自認する人々にとって、欠史八代の天皇などというのは初めから論外な存在であり、まともな研究の対象として扱われる筈もありませんでした。

しかし皇国史観であれ自虐史観であれ、学問としての探求さえ無条件に放棄するのは、イデオロギーを口実にした思考停止の正当化に過ぎません。

松平氏の系図から読み解く欠史

その欠史八代を読み解こうとするとき、誰しもまず考えさせられるのは、第二代から九代までの実態が見えないということと、初代神武帝と十代崇神帝が共に「ハツクニシラススメラミコト(初めて国を治めた天皇)」と称されていることでしょう。

この問題に関して少し前までは、そもそも崇神帝以前の系図は架空のものであるとか、大和朝廷が併合した王朝の系図を付け足したものであるとか、十五代応神帝までの間に幾度か王朝が替っているなどといった具合に、初めからその系統を否定するような意見が主流だったように思われます。

しかし椅子に座ったまま思いを巡らすのではなく、人の世の現実的な視点に立ってみれば、後世に類似の事例が数多くあるように、初期の天皇家の系図は至って自然な形であることが分かります。

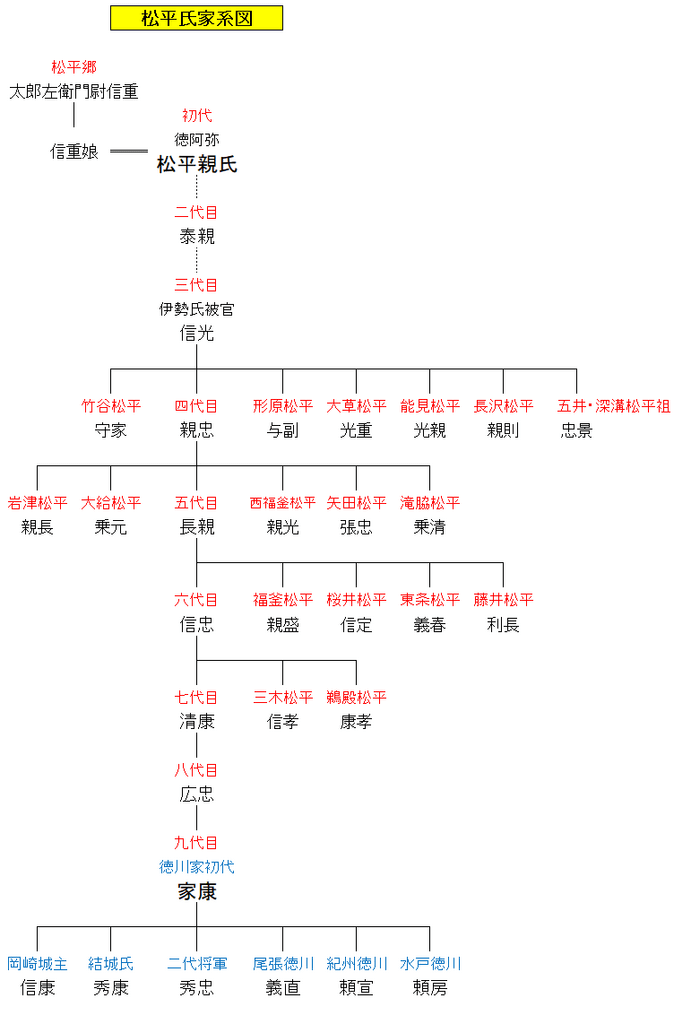

例えば後に徳川将軍家を輩出した三河の松平氏の例を見てみると、その本貫は三河国加茂郡松平郷という山間の村落で、松平の苗字はその地名から来ています。

初代を松平太郎左衛門尉親氏と言い、将軍家公認を含めた各書によると、親氏はもと徳阿弥と名乗る時宗の旅僧で、各地を放浪するうちに松平郷へ流れ着き、しばらく在地の名主松平太郎左衛門尉信重の食客として逗留した後、還俗して信重の入婿になったのだといいます。

つまり松平の郷名を苗字とし、太郎左衛門尉を屋号とする加茂郡の松平氏は、それ以前から在郷の地主として存在しており、徳阿弥こと親氏が始祖という訳ではありません。

因みに親氏が生きた時代というのは、室町幕府三代将軍義満の頃です。

親氏が松平氏の初代とされるのは、義父信重から松平郷を継承した後、武力によって近隣の七村(山中七名)を併合して、小領主としての基盤を築いたことによります。

尤も山中七名の攻略については諸説あって、今も史実と認定できるほどの確証はないのですが、要は一郷の名主に過ぎなかった松平氏を、山中と呼ばれた地域一帯を領する国人の地位にまで押し上げたのが親氏だった訳です。

これが江戸幕府三代将軍家光の治世であれば、近隣の村落を勝手に領有するなどというのは到底許される所業ではありませんが、当時は日本各地で日常的に行われており、しかもそれが許されていました。

ただ実のところ始祖とされる親氏にしても、その活動が認められるのは子孫と譜代の家史や、地元の神社仏閣等にまつわる伝承だけで、身内以外の信頼できる記録の中に松平親氏の名は殆ど見えません。

松平氏の歴史の中で、その実在が確認されるのは三代信光以降であり、信光は幕府政所執事伊勢氏に被官として仕え、八代将軍義政の命により三河額田郡一揆を鎮定したほか、応仁の乱では三河守護細川成之に従って東軍に属し、その後も三河国内を転戦して数多の武功を挙げています。

もともと足利氏は鎌倉幕府下で三河守護を歴任(挙兵前の尊氏も三河守護)していたことから、三河そのものが足利氏の領国と言っても過言ではなく、吉良・今川・細川といった足利一門もその多くが三河出身であり、幕府奉公衆にも三河武士が多く採用されるなど、室町幕府と三河武士との繫がりは深いものがあります。

通常この信光は二代泰親の子とされますが、初代親氏の子とする資料もあり、親氏と泰親の関係にしても、親子とする説と兄弟とする説があるなど、信光以前の続柄については判然としません。

『徳川実紀』によると信光は生涯に四十八人もの子を儲けたとされ、新たに獲得した領土へ我が子を配置する形で勢力を広げて行きました。

これが後に十八松平とか十四松平などと呼ばれる松平一門の原点となっています。

信光の後は嫡男の親忠が惣領家を継ぎ、その後も五代長親、六代信忠と続いて行きますが、長親が伊勢盛時(後の北条早雲)率いる今川軍の侵攻を撃退したと伝える以外には見るべき治績もなく、三河有数の国人領主としての地位は保ちつつも暫し停滞期を迎えます。

その一方で代を重ねる毎に分家の数は増え続けており、時には分家の勢力が宗家を凌ぐほど強大化することも珍しくなかったため、宗家と分家の対立は松平のお家芸となっていました。

何しろ四代親忠と五代長親でさえ、本来惣領ではないとする説も提唱されており、実のところ松平の内情は甚だ不安定なものでした。

松平党が再び転換期を迎えるのは七代清康の治世で、父信忠の隠居に伴い弱冠十三歳で家督を継いだ清康は、十代の内から三河各地の戦場を駆け巡り、西三河を掌中に収めると東三河へ進出し、二十歳になる頃には三河一国をほぼ統一しました。

この清康は家康の祖父に当たり、家康が駿府で元服した際、初め後見人である今川義元から偏諱を賜って「元信」と名乗りましたが、後に清康からも偏諱を取り「元康」と改めるなど、家康は生涯この祖父を尊敬していました。

しかし向かうところ敵無しとも思えた清康は、三河統一の勢いを駆って尾張を攻略中に家臣の凶刃に斃れ(森山崩れ)、突如として二十五年の早過ぎる生涯を閉じてしまいます。

一説によると清康は叔父の信定と不和であり、この政変劇は信定の一派と尾張の織田信秀が裏で糸を引いていたとも言われます。

清康が急逝した時に嫡子広忠は僅か十歳であり、これを好機と見た信定が宗家押領の構えを見せ、遂には広忠暗殺を企てるに至ったため、広忠は家臣の計らいで国外へ逃亡しました。

諸国を転々とした広忠一行は、駿河守護の今川義元を頼って東へ落ち延び、しばらく駿府に滞在します。

やがて義元の庇護を受けて広忠が三河に戻ると、一族や家臣の多くがこれを迎え入れたため、惣領の留守に権勢を振るっていた信定は降参し、再び宗家の下に松平は統一されました。

しかしその広忠も父清康と同じく二十代の若さで早逝し、時に嫡子の竹千代(後の家康)は人質として駿府にいたため、三河は当主不在のまま今川家の管理下に置かれることになりました。

ここから先の話は、日本人ならば周知のことなので割愛します。

欠史八代という言葉があります。

史書上に諡号や系図等は伝えられていても、その業績を見出せない天皇の治世を表したもので、第二代綏靖帝から九代開化帝までがこれに当たります。

そもそも日向に兵を挙げて東征を唱え、北九州から瀬戸内海を渡って畿内へ攻め入り、同じく天神の子を称して奈良盆地を支配していた饒速日命を従えて、両統合一を果たしたのは初代神武帝の業績としながら、第十代崇神帝が現れるまでそれに続く動きが殆どないという記紀の設定は、普通に考えればそのまま受け取れるものではありません。

無論神武帝一代で西日本一帯を席捲するまでに成長した日向の勢力が、次代綏靖帝以降は次第に衰退し、畿内での長い潜伏の時を経て、崇神帝の世に再び天下に覇を唱えたという筋書きも全く有り得ない話ではありませんが、古今東西の事例を見る限り現実的とは言えないでしょう。

今でこそ余り使われなくなりましたが、神武帝の即位の年を元年とする「皇紀」という日本独自の紀年法があります。

『日本書紀』の記述に基づいて計算すると、皇紀元年は西暦の前六六〇年に当たるため、令和二年(二〇二〇年)は皇紀二六八〇年になります。

幕末期には水戸藩の藤田東湖が、天保十一年(一八四〇年)を「鳳暦二千五百」と称するなど、基本的な年の数え方そのものは古くから知られたもので、明治に入ると維新政府によって正式に紀元として制定されました。

因みにゼロ戦の呼称で知られる零式艦上戦闘機の形式名になっている零とは、同機が正式に採用された昭和十五年(一九四〇年)が皇紀二六〇〇年だったことに由来します。

元より初期の帝紀に記された数字を根拠とする暦法が、史学的に見て甚だ信憑性に欠けるものであることは、江戸時代の国学者でさえ百も承知していたことで、むしろ『日本書紀』の記述を一字一句正しいと主張する者があれば、それは既に学問などではなく、あくまで信仰の領域でしょう。

かつて戦前から戦中に掛けて、皇国史観が国是とされていた頃には、歴代天皇の諡号を丸暗記させるような教育が行われた時期もありましたが、そうした時代でさえ皇紀が建前に過ぎないことは常識でした。

むしろ歴史に対する戦前の姿勢で問題なのは、共有財産としての建前を尊重するのは当然にしても、それに伴い学術的な古代の研究まで疎かにしてしまったことで、これが後々まで(或いは今日まで)続く長い停滞の一因ともなっています。

やがて戦後になると、戦前の行き過ぎた皇国史観への反動もあってか、民族の文化や伝統を軽んじ、自国の歴史を殊更に否定する自虐史観が主流となり、学界や教育界を中心に広く蔓延して行きました。

今では死語となって久しいので、若い世代の中には知らない人も多いでしょうが、そうした自虐史観を信条とする人々を「進歩的」などと称して、真の学者よりも知的な人種であるかのように尊重するという珍妙な風潮も戦後しばらく続きました。

自然そうした進歩的を自認する人々にとって、欠史八代の天皇などというのは初めから論外な存在であり、まともな研究の対象として扱われる筈もありませんでした。

しかし皇国史観であれ自虐史観であれ、学問としての探求さえ無条件に放棄するのは、イデオロギーを口実にした思考停止の正当化に過ぎません。

松平氏の系図から読み解く欠史

その欠史八代を読み解こうとするとき、誰しもまず考えさせられるのは、第二代から九代までの実態が見えないということと、初代神武帝と十代崇神帝が共に「ハツクニシラススメラミコト(初めて国を治めた天皇)」と称されていることでしょう。

この問題に関して少し前までは、そもそも崇神帝以前の系図は架空のものであるとか、大和朝廷が併合した王朝の系図を付け足したものであるとか、十五代応神帝までの間に幾度か王朝が替っているなどといった具合に、初めからその系統を否定するような意見が主流だったように思われます。

しかし椅子に座ったまま思いを巡らすのではなく、人の世の現実的な視点に立ってみれば、後世に類似の事例が数多くあるように、初期の天皇家の系図は至って自然な形であることが分かります。

例えば後に徳川将軍家を輩出した三河の松平氏の例を見てみると、その本貫は三河国加茂郡松平郷という山間の村落で、松平の苗字はその地名から来ています。

初代を松平太郎左衛門尉親氏と言い、将軍家公認を含めた各書によると、親氏はもと徳阿弥と名乗る時宗の旅僧で、各地を放浪するうちに松平郷へ流れ着き、しばらく在地の名主松平太郎左衛門尉信重の食客として逗留した後、還俗して信重の入婿になったのだといいます。

つまり松平の郷名を苗字とし、太郎左衛門尉を屋号とする加茂郡の松平氏は、それ以前から在郷の地主として存在しており、徳阿弥こと親氏が始祖という訳ではありません。

因みに親氏が生きた時代というのは、室町幕府三代将軍義満の頃です。

親氏が松平氏の初代とされるのは、義父信重から松平郷を継承した後、武力によって近隣の七村(山中七名)を併合して、小領主としての基盤を築いたことによります。

尤も山中七名の攻略については諸説あって、今も史実と認定できるほどの確証はないのですが、要は一郷の名主に過ぎなかった松平氏を、山中と呼ばれた地域一帯を領する国人の地位にまで押し上げたのが親氏だった訳です。

これが江戸幕府三代将軍家光の治世であれば、近隣の村落を勝手に領有するなどというのは到底許される所業ではありませんが、当時は日本各地で日常的に行われており、しかもそれが許されていました。

ただ実のところ始祖とされる親氏にしても、その活動が認められるのは子孫と譜代の家史や、地元の神社仏閣等にまつわる伝承だけで、身内以外の信頼できる記録の中に松平親氏の名は殆ど見えません。

松平氏の歴史の中で、その実在が確認されるのは三代信光以降であり、信光は幕府政所執事伊勢氏に被官として仕え、八代将軍義政の命により三河額田郡一揆を鎮定したほか、応仁の乱では三河守護細川成之に従って東軍に属し、その後も三河国内を転戦して数多の武功を挙げています。

もともと足利氏は鎌倉幕府下で三河守護を歴任(挙兵前の尊氏も三河守護)していたことから、三河そのものが足利氏の領国と言っても過言ではなく、吉良・今川・細川といった足利一門もその多くが三河出身であり、幕府奉公衆にも三河武士が多く採用されるなど、室町幕府と三河武士との繫がりは深いものがあります。

通常この信光は二代泰親の子とされますが、初代親氏の子とする資料もあり、親氏と泰親の関係にしても、親子とする説と兄弟とする説があるなど、信光以前の続柄については判然としません。

『徳川実紀』によると信光は生涯に四十八人もの子を儲けたとされ、新たに獲得した領土へ我が子を配置する形で勢力を広げて行きました。

これが後に十八松平とか十四松平などと呼ばれる松平一門の原点となっています。

信光の後は嫡男の親忠が惣領家を継ぎ、その後も五代長親、六代信忠と続いて行きますが、長親が伊勢盛時(後の北条早雲)率いる今川軍の侵攻を撃退したと伝える以外には見るべき治績もなく、三河有数の国人領主としての地位は保ちつつも暫し停滞期を迎えます。

その一方で代を重ねる毎に分家の数は増え続けており、時には分家の勢力が宗家を凌ぐほど強大化することも珍しくなかったため、宗家と分家の対立は松平のお家芸となっていました。

何しろ四代親忠と五代長親でさえ、本来惣領ではないとする説も提唱されており、実のところ松平の内情は甚だ不安定なものでした。

松平党が再び転換期を迎えるのは七代清康の治世で、父信忠の隠居に伴い弱冠十三歳で家督を継いだ清康は、十代の内から三河各地の戦場を駆け巡り、西三河を掌中に収めると東三河へ進出し、二十歳になる頃には三河一国をほぼ統一しました。

この清康は家康の祖父に当たり、家康が駿府で元服した際、初め後見人である今川義元から偏諱を賜って「元信」と名乗りましたが、後に清康からも偏諱を取り「元康」と改めるなど、家康は生涯この祖父を尊敬していました。

しかし向かうところ敵無しとも思えた清康は、三河統一の勢いを駆って尾張を攻略中に家臣の凶刃に斃れ(森山崩れ)、突如として二十五年の早過ぎる生涯を閉じてしまいます。

一説によると清康は叔父の信定と不和であり、この政変劇は信定の一派と尾張の織田信秀が裏で糸を引いていたとも言われます。

清康が急逝した時に嫡子広忠は僅か十歳であり、これを好機と見た信定が宗家押領の構えを見せ、遂には広忠暗殺を企てるに至ったため、広忠は家臣の計らいで国外へ逃亡しました。

諸国を転々とした広忠一行は、駿河守護の今川義元を頼って東へ落ち延び、しばらく駿府に滞在します。

やがて義元の庇護を受けて広忠が三河に戻ると、一族や家臣の多くがこれを迎え入れたため、惣領の留守に権勢を振るっていた信定は降参し、再び宗家の下に松平は統一されました。

しかしその広忠も父清康と同じく二十代の若さで早逝し、時に嫡子の竹千代(後の家康)は人質として駿府にいたため、三河は当主不在のまま今川家の管理下に置かれることになりました。

ここから先の話は、日本人ならば周知のことなので割愛します。

徳川家康が激動の人生を送ったことは誰しも知っていますが、何もそれは独り家康に限ったことではなく、歴代の松平の当主は皆波乱万丈の生涯であり、それは取りも直さず松平家の歴史そのものに他なりませんでした。

松平の歴史を簡単に振り返ると、まず初代の親氏が近隣の村落を支配して、松平郷に城館を構えたところから始まります。

二代泰親が親氏の業績を正当に継承して、山中での松平の地盤を確固たるものにすると、三代信光は伊勢氏の被官となって幕府との繫がりを築き、西三河一帯に所領を広げて庶子を各地に配置しました。

四代親忠は父と同じく庶子を独立させて松平の支配権を強化し、五代長親は駿河・遠江・東三河の兵を擁して西三河に侵攻してきた今川の大軍を退け、西三河に於ける松平の領主権を盤石なものとしました。

そして七代清康が東三河を平定して、松平氏を念願の国持大名にまで飛躍させると、孫の家康は駿遠三甲の四国を領する大大名となり、遂には江戸に幕府を開いた訳です。

確かに一見すると着実な成功の軌跡のようにも思えます。

しかし家康の生涯がそうだったように、松平の歴史もまた艱難辛苦の連続であり、むしろ家康の代まで惣領の座が引き継がれたのは奇跡とさえ言えました。

と言うより当時は日本全土が波乱万丈な時代でしたから、上は大名から下は足軽に至るまで、戦国を生き残ったような面々は皆数え切れないほどの修羅場を切り抜けてきたのであり、誰もがそうして家と土地を存続させてきたのでした。

まして清康以前の松平家などは、三河の西半分を占有するだけの弱小大名に過ぎませんでしたから、もし家康が天下を取り損ねていれば、その歴史を伝える者などこの世になく、戦国の終焉と同時に忘れ去られていたでしょう。

そして松平氏の歴史を辿ってみれば、やはり天皇家と同じように、二人の初代がいることに気付きます。

まず一人目は、どこからともなく松平の地に流れ着いて(天降って)、山間の名主に過ぎなかった松平氏を十ばかりの郷村を有する小領主(鎌倉時代ならば地頭)へと変身させた親氏であり、彼が入婿ながらも初代とされるのはこれが理由です。

もう一人は言うまでもなく徳川家康であり、片や山中三百貫(親氏)、片や日本国(家康)なので、その規模はまるで違うとは言え、どちらもハツクニシラス(初めて国を治めた)当主であることに変りはありません。

ではどちらが真の初代なのかと言えば、氏族としては親氏でしょうし、徳川将軍家としては家康です。

そして今見て来た通り、松平家は非常に濃い歴史を持っていますが、仮に家康が天下を取っていたとしても、そこに紙や文字といった情報伝達手段がなければ、やはり二代泰親から八代広忠までの七代は欠史を免れなかったでしょう。

【 関連記事 】