一

応神記に、天之日矛の説話が載る。前半は新羅での奇譚話、後半はヤマトに至ってからの系譜となっている。ここではその前半部を考察対象とする。

又昔、新羅(しらき)の国主(こにきし)の子有りけり。名は天之日矛(あめのひほこ)と謂ふ。是の人参(まゐ)渡り来つ。参渡り来つる所以(ゆゑ)は、新羅の国に一(ある)沼有り。名は阿具奴摩(あぐぬま)と謂ふ。阿より下(しもつかた)四字、音(こゑ)を以ゆ。此の沼の辺(ほとり)に、一(ある)賤(いや)しき女(をみな)昼寝(ひるね)す。是(ここ)に日の耀(かかや)くこと虹(ぬじ)の如(ごと)く、其の陰上(ほと)を指す。亦(また)一(ある)賤しき夫(をとこ)有り。其の状(さま)異(け)しと思ひて、恒(つね)に其の女人(をみな)の行(わざ)を伺ふ。故(かれ)、是の女人、其の昼寝せし時より妊身(はら)みて、袁玉(をたま)を生む。爾(ここ)に其の伺へる賤しき夫、其の玉を乞ひ取る。恒(つね)に裹(つつ)みて腰に著(つ)けたり。

此の人、田を山谷(やまたに)の間(ま)に営(つく)れり。故、耕人(たがへすひと)等(ども)の飲食を、一つの牛に負(おほ)せて、山谷の中(うち)に入るに、其の国主の子、天之日矛に遇逢(あ)ふ。爾に其の人に問ひて曰く、「何ぞ汝(な)は飲食を牛に負せて山谷に入る。汝は必ずや是の牛を飲食」といひて、即ち其の人を捕へて獄囚(ひとや)に入れむとす。其の人答へて曰く、「吾(われ)牛を飲とするには非ず。唯(ただ)田人(たがへすひと)の食を送るのみ」といふ。然れども猶赦(ゆる)さず。爾に其の腰の玉を解きて、其の国主の子に幣(まひな)ふ。故、其の賤しき夫を赦し、其の玉を将(も)ち来(き)て、床の辺(へ)に置けば、即ち美麗(うるは)しき嬢子(をとめ)に化(な)る。仍りて婚(まぐは)ひして嫡妻(むかひめ)と為(す)。爾に其の嬢子、常に種種(くさぐさ)の珍味(ためつもの)を設(ま)けて恒に其の夫に食はしむ。故、其の国主の子、心奢(おご)りて妻を詈(の)るに、其の女人(をみな)言はく、「凡(およ)そ吾(あ)は汝(な)の妻(め)と為(な)るべき女(をみな)に非ず。吾が祖(おや)の国に行(ゆ)かむ」といひて、即ち窃(ひそ)かに小船(をぶね)に乗りて、逃遁(に)げ渡り来て、難波(なには)に留まりき。此は難波の比売碁曽(ひめごそ)の社(やしろ)に坐(ま)す阿加流比売神(あかるひめのかみ)と謂ふ。(注1)

いま、応神記の天之日矛の説話の前半を読んでみた。太字部分は後述する。「又昔」で始まる1ストーリーである。その前には、「海人なれや、己が物から泣く」の諺話があり、その後には「秋山之下氷壮夫と春山之霞壮夫」の説話が控えている。応神天皇の御代に、ああいう話もあった、そういう話もあった、こういう話もあった、というとりあげ方である。一話完結の話が3話続けられている。すなわち、テーマパークでそれぞれのエリアごとに“世界”が完結しているように、それぞれの話だけで理解し切れる内容になっているものと考えられる。1つの話でわかり切るためには、話を外側から概観し、分析して済むものではなく、話の内側に入り込んでなるほどと得心がゆくものでなければならない。それは、話が無文字時代に作られたと想定されるからなおのことなのである。口頭で伝えられただけでまったくその通りだ、話に一点の曇りもない、と納得されなければ、次の人、次の世代へと伝承されることは難しいと考えられるからである。話に誤謬性がないことが肝要である。

ここで言う誤謬性とは、実際の史実を物語っているかどうかということではない。1つの「話」として、その話の枠組みが作られていて、その枠組みのなかで話が自己完結しているかどうかということである。例えば、夫婦の間である話が行なわれたとすると、その話が円滑に成立するには、それまで営々と築き上げられてきた2人の関係性とその記憶が前提となり、当該の話は成立している。「今日、給食の時間にいじわるされたのよ」と言ったとき、2人の間には6年以上前のとある日の夜に仲良し行為が行なわれ、その結果新しい命が芽生えて、その娘なら娘がゆっくり成長して、小学校に入学してあるクラスに入り、その学校には給食があって、といった延々とした経緯を共有していることを前提に話されている。天之日矛の話を唐突に聞かされて、どうして聞く側に聞き入れるだけのキャパシティーがあるのか。聞き手は、難波にあるとされる比売碁曽の社の郷土保存会の人たちではない。皆、天之日矛の話など初耳の人たちである。それなのに聞いただけで理解して、腑に落ち、他の人に伝えていくだけの力量、自信までも体得している。

そこにはある仕掛けがひそんでいる。私たちの感覚では、先に前提となる枠組みが定まってあるものとして内容を吟味していく。上の例でいえば、夫婦間の関係の記憶がそれに当たる。それに対して、無文字時代の人にとっては、話に出てくる言葉が話の枠組みまでも決めていくものと考えられていた。今では少しトリッキーに聞こえるかもしれないけれど、文字時代ではなく、情報化社会ではないのだから、言葉が自己言及しながら話を構成していくことは、方法的にたくましい言葉の利用法であった。それがゆえに、ヤマトコトバに言霊信仰があったとされている。言霊信仰とは、言葉に霊力があったということではなく、言=事であると厳密化して使うことで、言葉に力があるように思われたということである。

二

天之日矛の話は何の話か。例えば、朝鮮半島との人的交流の歴史について、外側から史料を宛がうのではわからない。あくまでもテキストの内側から、ヤマトコトバで何と話していたのか、きちんと検証することによってのみ、話の枠組みも再構成され、それを前提に内容にも理解が向かう。したがって、稗田阿礼の声を太安万侶が書記したことの逆ベクトルをもって、ヤマトコトバの再現に臨むことが求められる。訓読文の確認こそが議論の焦点になる。

新羅の国主の子、天之日矛が来朝したことの次第が述べられている。その理由について荒唐無稽な話が展開されている。新羅にアグヌマという沼があって、そのほとりで身分の賤しい女が昼寝していたら虹のように日が耀いていて陰部を照らしていた。同じく賤しい男が見ていて不思議に思って、その女の様子を窺っていたら、女は昼寝していた時に妊娠したようで玉を生んだ。賤しき男は、その玉を欲しがって取ってしまい、いつも包んで腰につけていた。男は山の谷間に田を拓いた開拓者であった。そして、耕作に当たる人たちのために、飲食物を牛の背に乗せて運んでいた。そのとき、国主の子である天之日矛に遭遇した。天之日矛は、「どうしてお前は食べ物飲み物を牛に背負わせて山谷に入るのか。お前はきっとこの牛を殺して食べるつもりだろう」と言いがかりをつけ、すぐさまその男を捕まえて牢屋に入れようとした。男は答えて、「自分は牛を殺そうなどとはしていません。ただ耕作に当たる人たちに食べ物を持って行っているだけです」と言った。それでも許さなかったので、男は腰につけていた例の玉を、天之日矛に提供して許してもらった。天之日矛はその玉を持ち帰り、寝床のそばに置いていたら美女に変わった。そこで結婚して妻の一人に加えた。彼女は、いつもいろいろな珍しい食べ物を用意して、国王の子である天之日矛に食べさせていた。意のままになることで慢心した国王の子は、妻をののしることがあった。すると彼女は、「そもそも私はあなたの妻になるような程度の女じゃないわ。お里に帰らせていただきます。」と言って、ひそかに小さな船に乗って逃げ渡って来て、難波に留まった。

この話の後段には、天之日矛も後を追って海を渡るが、難波に来ようとしたら渡の神がさえぎって入れず、但馬国で船を泊め、そこで現地の女性と結婚して子を生し、それから代々、誰々という人がいると紹介されている。系譜である。そして、天之日矛が持って来た物が挙げられている。この後段については、事実的に解釈することで済まされるのであろう。しかし、前段の荒唐無稽な話については、その荒唐無稽さを解き明かさなければ理解したことにはならない。稗田阿礼、太安万侶は、この話のなぞなぞを理解していたから伝えていると考えられる。

前段には、玉を生む奇譚と、牛にまつわる話、代償に払った玉が美女に変身したこと、彼女が海を渡って来朝したことが述べられている。話の流れは支離滅裂とさえいえる。玉に関する奇譚はいかにも奇譚であるから置かれているのだろうと想像される(注2)が、途中の牛の話は何のことか意味不明である。そのうえ、どうして牛に食べ物を乗せて運んでいたら牛を食べるのだろうと咎められることになるのか。それらについて、これまでのところ訳がわからないままできている(注3)。上代には訳がわかっていたはずである。本稿ではその点をスポットに検討する。

三

日本書紀では垂仁紀に分注形式で同様の記述がある。

一に云はく、初め都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)、国に有(はべ)りし時に、黄牛(あめうじ)に田器(たうつはもの)を負(おほ)せて田舎に将往(ゆ)く。黄牛忽に失(う)せぬ。則ち迹(あと)の尋(まま)に覓(ま)ぐに、跡、一(ある)郡家(すき)の中に留れり。時に、一(ひとり)の老夫(をきな)有りて曰く、「汝の求むる牛は、此の郡家の中に入れり。然るに郡公(すぐり)等曰く、『牛の負(おほ)せたる物に由りて推(おしはか)れば、必ず殺し食(くら)はむと設(まう)けたるなり。若し其の主(ぬし)覓ぎ至らば、物を以ちて償(つぐの)はまくのみ』といひて、即ち殺し食(は)みてき。若し『牛の直(あたひ)に何物(なに)を得むと欲(おも)ふ』と問はば、財物(たから)をな望みそ。『便(たより)に郡内(すき)の祭(いは)ひまつる神を得むと欲ふ』と爾(しか)云へ」といふ。俄(しばらく)ありて郡公(すぐり)等到りて曰く、「牛の直は何物を得むと欲ふ」といふ。対ふること老父(おきな)の教(をしへ)の如くにす。其の祭れる神は、是れ白き石ぞ。乃ち白き石を以て牛の直に授(あ)てつ。因りて将(も)て来て寝(ねや)の中に置く。其の神石(いし)、美麗(かほよ)き童女(をとめ)に化(な)りぬ。是に、阿羅斯等、大きに歓びて合(まぐはひ)せむと欲ふ。然るに阿羅斯等、他処(あたしところ)に去(ゆ)きし間(ま)に、童女忽(たちまち)に失せぬ。阿羅斯等、大きに驚きて、己が婦(め)に問ひて曰く、「童女、何処(いづち)にか去(い)にし」といふ。対へて曰く、「東方(ひむかし)に向(い)にき」といふ。則ち尋(もと)めて追(お)ひ求(ま)ぐ。遂に遠く海に浮びて、日本国(やまとのくに)に入りぬ。求(ま)げる童女は、難波に詣(いた)りて、比売語曽社(ひめごそのやしろ)の神と為る。且(また)は豊国(とよくに)の国前郡(みちのくちのくに)に至りて、復(また)比売語曽社の神と為る。並(ならび)に二処(ふたところ)に祭(いはひまつ)られたまふといふ。(垂仁紀二年是歳)(注4)

記では「飲食」、紀では「田器(たうつはもの)」を牛に乗せている。どちらも牛を殺して食べようとしている証拠と捉えられている。

牛に牽かせる唐耒(左:室町時代、月次風俗図屏風、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0020882をトリミング、右:昭和時代,、全国水土里ネット─新・田舎人フォーラム─HPの水土里デジタルアーカイブスhttp://www.inakajin.or.jp/jigyou/tabid/264/Default.aspx?itemid=411&dispmid=601)

牛に牽かせる唐耒(左:室町時代、月次風俗図屏風、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0020882をトリミング、右:昭和時代,、全国水土里ネット─新・田舎人フォーラム─HPの水土里デジタルアーカイブスhttp://www.inakajin.or.jp/jigyou/tabid/264/Default.aspx?itemid=411&dispmid=601)

タウツハモノは、田を耕す農具のことである。しかも黄牛に背負わせているところから、牛を農耕に利用したことが想起される。牛にひかせる唐耒(からすき)の類であろうと直感される。それをわざわざ「田器」としている。タウツハモノは、タ(田)+ウツ(打)+ハ(刃、歯)+モノ(物)と聞こえ、先端に鉄の刃がついた犂(すき)のことを指しているとわかる。犂を牛が背負っていて、どうしてそれが牛を食べることを表しているのか。次のような用例がある。

子麻呂等、水を以て送飯(いひす)き、恐りて反吐(たま)ひつ。(子麻呂等、以水送飯、恐而反吐。)(皇極紀四年六月)

食 スク、クフ、メス/シキ、曽力(法華経単字)

スク、呑也(色葉字類抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186813/113をトリミング)

スク、呑也(色葉字類抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186813/113をトリミング)

食べ物を水で流し込むすすり食いのような食べ方である。皇極紀の例は、寛平・延喜年間の岩崎本写本に依っている。この訓の正しさは、その場面が蘇我入鹿暗殺事件の三韓進調儀式においてのことに示されている。儀式の際に宮殿内で下士官が腹ごしらえをしているのは一見不自然であるが、給禄のひとつに食べ物が振舞われたと解釈されよう。三韓からの貢納品を食べるために、朝鮮半島式の食べ方を真似して反吐している。

「喰(す)き(キは甲類)」と「犂(すき、キは甲類)」は同音である。舞台は新羅国の「一郡家」である。従来の訓では、「郡家」をムラ、「郡公」をムラノツカサと訓んでいるが、古代朝鮮語に村のことはスキ(キは甲類)、村主のことはスグリである。

是を以て、百済王(くだらのこにきし)の父子と荒田別・木羅斤資等、共に意流村(おるすき)に会ふ。今、州流須祇(するすき)と云ふ。(神功紀四十九年三月)

大唐(もろこし)の軍将(いくさのきみ)、戦船(いくさぶね)一百七十艘を率(ゐ)て、白村江(はくすきのえ)に陣烈(つらな)れり。(天智紀二年八月)

身狭村主青(むさのすぐりあを)(雄略紀二年十月是月)

鞍部村主司馬達等(くらつくりのすぐりしまのたちと)(敏達紀十三年是歳)

大友村主高聰(おほとものすぐりかうそう)(推古紀十年十月)

磐城村主殷(いはきのすぐりおほ)(天智紀三年十二月是月)

桑原村主訶都(くははらのすぐりかつ)(天武紀朱鳥元年四月)

上村主百済(うへのすぐりくだら)(持統紀五年四月)

したがって、犂を負った牛は、「郡家(すき)」では「喰(す)き」の対象であるととらえられたという話になっている。わざわざ朝鮮語の言い方をするほど、念の入った洒落になっている。それをヤマトの人たちが納得するのは、タ(田)+ウツ(打)もの、地面に打ちこむものは、杭(くひ、ヒは甲類)であり、「喰(く)ひ(ヒは甲類)」と同音になっているからである。日朝両語において、パラレルに洒落が成り立っている(注5)。

四

他方、どちらが先かはわからないが、そのアレンジ形と思われるものが記の「飲食」である。この語には、クラヒモノ、ヲシモノといった訓が試みられてきた(注6)。筆者は、紀の用例から考えて、スキモノという訓がふさわしいと考える。クラヒモノ、ヲシモノという言葉を表す場合には、太安万侶は、「食物」と書けば良かったであろう。それを、何を血迷ってか「飲食」と書いてある。飲み食べるような動作は、「喰(す)く」行為であり、その対象は、スキモノであろう。牛の背に荷物を乗せるには、荷鞍を据えてその上に荷物を載せる。居木部分が面状の板になっている人の乗る鞍とは異なり、横木で前輪と後輪を繋ぐが、鞍には違いない。唐耒を牽くためにも同様に、横木で前枠、後枠を構成した背鞍(小鞍)を置く。そこから綱を唐耒につないで牽いている。すなわち、牛に何かを載せることは、カラスキ(唐犂)を載せる場合も、スキモノ(喰物)を載せる場合も、同様にヤマトコトバのスキという言葉に直結している。だから、天之日矛は、すすり飲んで食べるようなことを考えているに違いないとして、罪に問うている。そんなことは言いがかりであるとばかり見られているが、文化的なギャップも見逃せない。

中国の首引き法による唐耒使用図(楼璹原画、狩野永納摸・耕織図、延宝4年(1676年)跋、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286759/12をトリミング)

中国の首引き法による唐耒使用図(楼璹原画、狩野永納摸・耕織図、延宝4年(1676年)跋、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286759/12をトリミング)

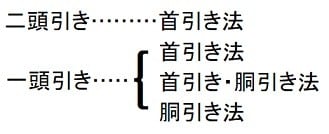

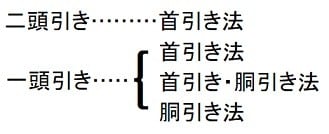

唐耒の牽引法が、本邦と新羅とでは異なっていた。河野1994.によれば、「背鞍を使う胴引き法や首引き・胴引き法は、日本以外のアジア諸国には見られないものであって、それは古く日本人の考案・開発したもの」(230頁)である。アジアの牛・水牛の牽引法について、河野1994.の分類がわかりやすい。

「首引き・胴引き法」は、首木と背中の鞍を併用して引くもので、胸繫を欠く場合も多いとされ、「胴引き法」は、首木を使わず背中の鞍のみで引くもので、胸繫は併用するのが普通であるとする(226~229頁)。

二頭引き首引き法(文化遺産の世界様https://www.facebook.com/bunkaisan/videos/1495227250564190/?redirect=false)

二頭引き首引き法(文化遺産の世界様https://www.facebook.com/bunkaisan/videos/1495227250564190/?redirect=false)

一頭引き首引き法(江健昌様金門舊金城黄牛犂田.MOVhttps://www.youtube.com/watch?v=CDBCYD1RSr4)

一頭引き首引き法(江健昌様金門舊金城黄牛犂田.MOVhttps://www.youtube.com/watch?v=CDBCYD1RSr4)

一頭引き首引き・胴引き法(畜産zoo鑑様http://zookan.lin.gr.jp/kototen/nikuusi/n421.htm。先述の2例も同様の方法による。)

一頭引き首引き・胴引き法(畜産zoo鑑様http://zookan.lin.gr.jp/kototen/nikuusi/n421.htm。先述の2例も同様の方法による。)

一頭引き胴引き法(gontaanimalhospital様牛馬耕(田起こし編・保存用)https://www.youtube.com/watch?v=ZOqf10DflDE)

一頭引き胴引き法(gontaanimalhospital様牛馬耕(田起こし編・保存用)https://www.youtube.com/watch?v=ZOqf10DflDE)

つまり、新羅の国主の子、天之日矛にとって、牛に鞍を載せて何かを背負わせることなど見たことがなかった。ヤマトからの“渡来人”によるヤマトのやり方は奇異であった。垂仁紀の「田器」を載せて行くことは、ヤマトの胴引き法をするつもりでいたこと、応神記の「飲食」を載せて行くことも、着いた山谷の間の田では、やはり鞍を活用して胴引き法で鋤(す)くつもりなのであった。そんな文化的な違いについて語るために、説話において日朝の言葉の意味を取り違えながらごちゃごちゃ言っている。高等テクニックの洒落が上手に散りばめられている。

皇極紀の用字に応神記の天之日矛説話の牛問答を解く大ヒントが顕れている。「送飯」とある。賤夫の抗弁に、「吾非レ飲レ牛、唯送二田人之食一耳。」とある。「送」は「送」でもオクルのであって、「田人之食」を「送(おく)る」のみである。「牛」を「送(す)く」のではない。「牛」を「飲(す)く」気などさらさらないと言っている。

設定からして穿っている。「山谷之間」に「営田」して、そこで働く「耕人等」の「飲食」を送り届けようというのである。「耕人」は、タヒト、タガヘスヒトと訓まれてきた。抗弁の言葉に「田人」とあるから、それはタヒトと訓み、「耕人」はタガヘスヒトが良い。田は、毎春、表土を返して柔らかくし、そのあとに水を張りつつ馬鍬などで土塊を砕いて表面を平らに均して田植えをする。「営田」して「耕人」とあれば、必ずタガヘスヒトと訓まれなければならない。タガヘスとは、タガヘ(違)+ス(為)と聞こえる。相手の意志に背くように意味を取り違える、間違えることである。天之日矛の説話の文脈では、「一賤夫」の意向に違(たが)える形で、天之日矛は牛の状況を解釈したということである。文脈を理解できるように、当初から話の設定が組み立てられていたのである。話が言葉で枠組まれながら成立していっている。

五

そもそも、「牛」を食べることはそんなに悪いことなのか。仏教の影響から殺生が嫌われていた反映であると考えるのは賢しら知恵である。殺牛祭儀との関わりを説いてみたところで、元来が支配層から咎めだてされる筋合いのことではない。そういうことではなく、「牛(うし)」は「大人(うし)」と同音で、領有・支配する人の総称で、支配者層一般のことを指すからであろう。

大人(うし)、何ぞ憂へますこと甚しき。(履中前紀)

今、群臣(まへつきみたち)、卿(うし)を図る。(用明紀二年四月)

「一賤夫」が「其国王之子」を飲み込んで食べてしまうことを暗示しているとして、逮捕して獄に入れようとしたのであった。そういう背景が組み込まれている。国主の子としては、国が乗っ取られるのではないかと心配して拘禁しようと考えたということになる(注7)。それはそれで一理ある言い分ということになる。

そして、代償として「一賤女」が生んだ「袁玉」を提出している。それは、「日の耀くこと虹(ぬじ)の如く」したことに由来している。虹は、古訓に、ヌジとある。

乃ち河上(かはのほとり)に虹(ぬじ)の見ゆること蛇(をろち)の如くして、四五丈(よつゑいつつゑ)ばかりなり。(雄略紀三年四月)

伊香保ろの 八尺(やさか)の堰塞(ゐで)に 立つ虹(ぬじ)〔努自〕の 現(あらは)ろまでも さ寝をさ寝てば(万3414)

ヌジ(虹)はヌシ(主)のもとに差し出せば良いという発想である。アグヌマ(阿具奴摩)とあったのは、「山谷之間」に「営田」した際に、水利上、上流域の水を貯めるべく、堰を設けていたことを示しているのであろう。上流域の田をアゲタ(「高田」)(記上、神代紀)という。アグ(上)+ヌマ(沼)の意である。

また、「一賤女」が生んだ「玉」については、「赤玉」と意改した鼇頭古事記に従う傾向にあるが、赤色の琥珀のようなものではない。原文どおり「袁玉」であり、ヲタマと訓むべきである。ヲ(緒)+タマ(玉)と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ヤマトの話に不思議な妊娠譚として知られる三輪山伝説の「閇蘇(へそ)の紡麻(うみを)」(崇神記)のことである。麻を紡んで一条に巻きこんだもので、臍のように作られている。糸を引っ張り出しても転がっていかないようになっている。本当なら妊娠するはずはないのにヘソの話になっているのは、「閇蘇(へそ)」のことだからという洒落である。いま、新羅の話に援用されている。だからこそ、日新の文化的対立が極められている。そして、そのとき、「赤玉」ではなく「袁玉(をたま)」が正しいのは、「虹」のように陰部を照射してできたとも記されているからである。何色の「閇蘇(へそ)」かといえば、虹を七色と捉えるならば七色の糸を巻きこんだものであったろう。「比売碁曽(ひめごそ)」と同音の記述である肥前風土記・基肄郡・姫社郷(ひめごそのさと)条(注8)に、織女神として祀られている。機織りと関係する玉は、「閇蘇(へそ)」である。それが証拠に、カラフルな糸で織られた最上級の織物のことは錦(にしき)という。天之日矛は新羅の王(こにきし)の子であった。意を「違(たが)へ為(す)」人として仕組まれていた。

以上、応神記にある天之日矛説話の文脈の frame analysis (注9)を行なった。話を読みながらその話を編成する枠組みまでも把握することに努めた。記紀の説話に frame analysis 的解釈が効果的なのは、それらが無文字によって成立したものだからである。記述という手段を介さずに想起しつつ記憶するには、使われている言葉の音以外に頼るものがない。そんな時代の人々に共有されるためには、必然的に、言葉で言葉を語る自己循環的な戦略が求められたのである。音が空中を飛んでいるその瞬間に、相手がなるほどと納得して記憶が定着しなければならないからである。話が起こされるに当たり、従前の話とは別の話が流れるように起こりながらもそれが1個の話として枠組まれなければ、話は話として成り立たない。すなわち、話という<図>が<地>から区別されて存立するためには、“額縁”が必要なのである。その“額縁”を話すのと同時並行的に話の内容を作り上げていくことが、上代説話にミラクルな言語活動の特徴である。記紀説話が何を言っているのかわからないからといって、その外部から、史実や遺物などから解釈しようとすることは、“額縁”を軽視していて<図>を見誤ることになる。記紀説話を“読む”ためには、その内部から話の“額縁”を定位しつつ話の内実を探る以外に道はない。記紀の説話を考えた上代の人たちは、そうやって話を拵えていたのだから、その順序をたどり直せば、そもそもの上代人のものの考え方に近づくことができる。それは記紀万葉を対象として研究するばかりでなく、臨場して現場検証をすることにもつながる。そのときはじめて、記紀万葉に生きた人々は、我々とはものの考え方が異なると知ることができる。異世界、異次元のこととして理解され、ようやく本来の姿が日の目を見ることになる。これまでの記紀万葉研究は、土台から覆されることになろう(注10)。

(注)

(注1)以下に、真福寺本を底本に校訂したテキストを示す。

又昔有新羅國主之子名謂天之日矛是人參渡来也所以參渡来者新羅國有一沼名謂阿具奴摩自阿下四字以音此沼之𨖂一賤女晝寢於是日耀如虹指其隂上亦有一賤夫思異其状恒伺其女人之行故是女人自其晝寢時妊身生𡊮玉尒其所伺賤夫乞取其玉恒褁著腰此人營田於山谷之間故耕人等之飲食負一牛而入山谷之中遇逢其國主之子天之日矛尒問其人曰何汝飲食負牛入山谷汝必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛唯送田人之食耳然猶不赦尒解其腰之玉幣其國主之子故赦其賤夫将来其玉置於床𨖂即化𫟈麗孃子仍婚為嫡妻尒其孃子常設種々之珎味恒食其夫故其國主之子心奢詈妻其女人言凢吾者非應為汝妻之女将行吾祖之國即竊乗小船逃遁度来留于難波此者㘴難波之比賣碁曾社謂阿加流比賣神者也

多くは現行本に同じ校訂を施した。ただし、「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」の2つの「飲」字は、真福寺本どおりにした。兼永筆本の字について、本居宣長・古事記伝は「殺」の異体字であると認め、以降みな従っている。しかし、「殺」字の異体字、俗字の類に、「煞」、「𢦳」、「 」(欧陽詢・史事帳、日本書紀(例えば、書陵部本日本書紀https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430007/4577c33cc21742429c0a379afb7634cf(32/36))とあるものの、似て非なる字である。兼永筆本は、「飲」字の欠けを見たように思われる。

」(欧陽詢・史事帳、日本書紀(例えば、書陵部本日本書紀https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430007/4577c33cc21742429c0a379afb7634cf(32/36))とあるものの、似て非なる字である。兼永筆本は、「飲」字の欠けを見たように思われる。

「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、右:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/66をトリミング)

「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、右:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/66をトリミング)

また、「妊身生袁玉」の「袁玉」は、鼇頭古事記に従い諸本に「赤玉」とするが、「袁玉」で正しいものとした。

「妊身生袁玉」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、中:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/65をトリミング、右:延佳神主校正・鼈頭古事記、新日本古典籍総合データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100181864/viewer/127をトリミング)

「妊身生袁玉」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、中:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/65をトリミング、右:延佳神主校正・鼈頭古事記、新日本古典籍総合データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100181864/viewer/127をトリミング)

(注2)神話学では、日光感精説話と卵生説話の合体したものであると目されている。中国の史書や仏典や朝鮮半島の思想的な背景をもって天之日矛伝承は育まれて成立し、文章化されて一史料として古事記に収められたと考えられている。それらの議論の根拠は薄弱なものであり、ただ話が似ているからというに過ぎない。だから何なのか、どうして古事記にこのような話が載せられているのか、という本質的な問いに答えずして覆い隠すばかりである。昨今は、古事記の字面の“書き方”のお手本に何を使ったかという“出典論”(「手紙の書き方」という文献と字面が似ていることを辿っても生産的ではない)に注意が向けられている。三品1971.、福島1988.、王2011.、大村2013.による。

(注3)文献資料から、牛を殺して捧げものとする信仰には、雨乞いを中心とした農耕儀礼に関わるものや漢神を祀って祟りを祓うものがあったことが知られている。「[大旱ニ対シテ]村々の祝部(はふりべ)の所教(をしへ)の随(まま)に、或いは牛馬を殺して、諸の社の神を祭る。」(皇極紀元年七月)、「一(ある)いは、昔在(むかし)神代に、大地主神(おほなぬしのかみ)、田を営(つく)る日、牛の宍(しし)を以て田人(たひと)に食はしむ。時に、御歳神(みとしのかみ)の子、其の田に至りて饗(あへ)に唾(つは)きて還り、状(かたち)を以て父(かぞ)に告(まを)す。御歳神、怒りを発して、蝗(おほねむし)を以て其の田に放つ。苗の葉忽(たちまち)に枯れ損(う)せて篠竹(しの)に似(の)れり。是に、大地主神、片巫(かたかうなぎ)〔志止々鳥(しとととり)〕・肱巫(ひぢかむなぎ)〔今の俗(よ)の竈輪(かまわ)、及(また)、米占(よねうら)なり。〕をして其の由(よし)を占ひ求めしむるに、「御歳神祟(たた)りを為す。白猪・白馬・白鶏(しろかけ)を献りて、其の怒りを解くべし」とまをす。教へに依りて謝(の)み奉る。御歳神答へて曰く、「実(まこと)に吾が意(こころ)ぞ。麻柄(あさがら)を以て桛(かせひ)に作りて之を桛ひ、乃ち其の葉を以て之を掃ひ、天押草(あめのおしくさ)を以て之を押し、烏扇(からすあふぎ)を以て之を扇ぐべし。若し此の如くして出で去らずは、牛の宍を以て溝の口に置きて、男茎形(をはせがた)を作りて之に加へ、〔是、其の心を厭(まじな)ふ所以なり。〕薏子(つすだま)・蜀椒(なるはじかみ)・呉桃(くるみ)の葉、及(また)塩を以て其の畔(あ)に班(あか)ち置くべし〔薏玉は都須玉(つすだま)といふなり。〕」とのりたまふ。仍りて其の教へに従ひしかば、苗の葉復(また)茂り、年穀(たなつもの)豊稔(ゆたか)なり。是、今の神祇官、白猪・白馬・白鶏を以て、御歳神を祭る縁なり。」(古語拾遺・御歳神)といった例が引かれる。殺牛祭祀があったとされるのであるが、天之日矛がそんな祭祀を咎めていると読み取ることはできない。本邦では一般に、神へのお供え物として捧げたものは、お祭りが終わったら下げてきて皆で食べていた。その点を含めて整理されている論考はなく、理解は深まっていない。牛に荷を載せて運ぶ姿を見せた途端、牛を食べるのではないかと疑われた日には、農耕、土木、運輸などの3K労働者はとてもじゃないがやっていられない。そんな天之日矛の言いがかりについて、それが何故行なわれて然りとされたのか正さなければならず、論点をすり替えていては何もわからない。佐伯1970.、門田2011.、村上2013.、烏谷2019.等参照。そもそも記紀説話の問題点はそのあたりの理屈にあるのではなく、言葉のなぞなぞにある。一回性の語りのなかで本質が直観させられなければ、話は伝えられるものではあり得ないからである。

(注4)以下に、原文を示す。訓読においては、筆者の考えにより、古訓に見られないものも施してある。

一云初都怒我阿羅斯等有國之時黄牛負田器将往田舎黄牛忽失則尋迹覓之跡留一郡家中時有一老夫曰汝所求牛者入於此郡家中然郡公䓁曰由牛所負物而推之必設殺食若其主覓至則以物償耳即殺食也若問牛直欲得何物莫望財物便欲得郡内祭神云尒俄而郡公䓁到之曰牛直欲得何物對如老父之教其所祭神是白石也乃以白石授牛直因以将来置于寝中其神石化𫟈麗童女於是阿羅斯䓁大歡之欲合然阿羅斯䓁去他𠁅之間童女忽失也阿羅斯等大驚之問己婦曰童女何𠁅去矣對曰向東方則尋追求遂遠浮海以入日本國所求童女者詣于難波為比賣語曽社神且至豊國々前郡復為比賣語曽社神並二𠁅見祭焉。

(注5)上代語に「喰(す)く」、「喰(く)ふ」と言葉にカテゴライズされている。あるいは、本邦に食事はふつうならば「喰(く)ふ」ものであり、朝鮮半島に「喰(す)く」のが習慣的であると把握されていたかもしれない。これは、米飯を主とした食べ物に、いかなる調理法で、いかなる食事法で摂っていたかという問題と絡んでくるとも考えられるが、議論が拡散してしまうのでここではこれ以上は深入りせず、ひとまずは、朝鮮半島からの貢ぎ物には乾物系の品が多かったからと理解しておきたい。

(注6)本居宣長・古事記伝に、「○飲食は、久良比母能と訓べし、【飲ノ字に拘るべからず、又飲物を兼てもくらひものと云べし、土左日記に、おのれし酒をくらひつればなどもあり、】次に食とあるも同じ、書紀神武ノ巻に、盛テレ食ヲ、宣化ノ巻に、食者天下之本也、天武ノ巻に、以二俗ノ供養ヲ一養レ之など、皆然訓り、【神代ノ巻又持統ノ巻などには、飲食を、ヲシモノと訓たれど、其はよろしきほどの人に云言と聞ゆ、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/302、漢字の旧字体は改めた。)とある。

(注7)佐伯1970.(256頁)に、延暦期に殺牛祭祀が強く禁じられていた理由に、時の桓武天皇が丑歳であったことと関係するとしている。人々が牛を殺して漢神をまつり、怨霊をなぐさめ、その祟りを国家の支配者たる桓武天皇に向けられることは断じてあってはならないと感じたであろうとしている。同じ構造が、ヤマトコトバの牛(うし)と大人(うし)の間にあったと、天之日矛ひとりの頭の中にあったと考える。桓武天皇は神経質なのであるが、天之日矛の話は頓智話である。

(注8)「其の夜、夢(いめ)に、臥機(くつびき)久都毗枳と謂ふ。と絡垜(たたり)多々利と謂ふ。と、儛ひ遊び出で来て、珂是古(かぜこ)を圧(お)し驚かすと見き。是(ここ)に亦、女神(ひめがみ)なることを識りき。即ち社を立てて祭りき。爾(それ)より已来(このかた)、路行く人殺害(ころ)されず。因りて姫社(ひめごそ)と曰ひ、今は郷の名と為せり。」(肥前風土記・基肄郡条)

(注9)社会学者のゴフマンによる。議論は、現実自体を問うのではなく、どのような状況下で経験や世界はリアルとなるのか、その現実感について問うことから始まる。

「思うに、状況がどのようなものか毎回毎回定まるのは、それが個々の出来事、少なくとも社会的な出来事をまとめて体系化する原理・原則に依って立っているからであるし、そんな原理・原則に自ら自身が与っていることに依って立っているからである。すなわち、フレームという言葉を使って進んでゆけば、私にも見極め可能な初歩的な細事に落とし込めるのである。フレームがどう決まるかこそが、私の議論の要である。「フレーム分析」という言い回しをスローガンにして研究の初めの一歩を踏み出せば、経験がいかに体系化されているのかを知ることにつながるのだ。(I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events―at least social ones―and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify. That is my definition of frame. My phrase “frame analysis” is a slogan to refer to the examination in these terms of the organization of experience.(Goffman, 1974. 10-11pp.))」

言語学者のフィルモアのフレーム意味論では、フレームは経験的知識であり、テキストに接するとき、私たちは心の中にフレームを想起したり、喚起させられたりしているとする。

「解釈する人の心の中で、言葉の形や文法構造、言葉遊びが慣習となっていればそれがフレームの指標として働き、自然とこれはそういうフレームなのだと「喚び起こされる」ことになるし、他方、よく定まらない場合でも、解釈する人がテキストの筋が通るように当てがってゆくにしたがって、全体に行きわたる解釈のフレームを「想い起こす」ものである。(On the one hand, we have cases in which the lexical and grammatical material observable in the text‘evokes’the relevant frames in the mind of the interpreter by virtue of the fact that these lexical forms or these grammatical structures or categories exist as indices of these frames; on the other hand, we have cases in which the interpreter assigns coherence to a text by‘invoking’a particular interpretive frame.(Fillmore, 1982. 124p.))」

(注10)応神記に天之日矛説話は所載されている。都怒我阿羅斯等の記事は、垂仁紀に所載されている。応神天皇は、中国の史書に倭の五王の讃に当たるかとする説がある。それによるならば、5世紀前半である。一方、本邦において、牛耕で唐耒が用いられ始めたとされている時期は、それよりもずっと遅れて7世紀かとさえ言われている。遺物として唐耒が出土しないからであり、農耕には牛よりも馬がよく使われたとも考えられている。ただし、牛の骨の出土例からすると馬と同じぐらいには渡って来ているとも言う。考えなければならないのは牛馬の絶対数である。乗馬のための威信財として馬が盛んに飼育され、そのうちの駄馬は農耕に回されたとすると、馬に馬鍬を牽かせるという本邦に特殊な方法も理解できる。数が少ない牛による唐耒の活用法については、馬に倣って独自に開発したと仮定するなら、韓半島に見られない牽引法による牛の一頭引き胴引き法が行なわれ、それが珍しがられたということもあり得ることであろう。河野1994.に、「馬が馬鍬で代掻き作業をするときの在来の牽引法は、田鞍や代鞍と呼ぶ背中の鞍による胴引き法であった。」(229頁)とある。理屈としてはそのように解釈可能であるが、時代考証的にはさらに検討が必要である。後考を俟ちたい。

なお、蔚山地域では、倭人が鉄鉱石の採取活動に関わっていた痕跡があると考えられている。

(引用・参考文献)

王2011. 王小林『日本古代文献の漢籍受容に関する研究』和泉書院、2011年。

大村2013. 大村明広「『古事記』天之日矛渡来条に見られる日光感精譚について─出典論を中心に─」『上智大学国文学論集』46、平成25年1月。上智大学学術機関リポジトリhttp://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/00000033255

烏谷2019. 烏谷知子「天之日矛伝承の考察」『学苑』939号、2019年1月。昭和女子大学学術機関リポジトリhttp://id.nii.ac.jp/1203/00006342/

河野1994. 河野通明『日本農耕具史の基礎的研究』和泉書院、1994年。

Goffman, 1974. Erving Goffman, Frame Analysis : An essay on the Organization of Experience, Harper & Row, New York, 1974.

佐伯1970. 佐伯有清『日本古代の政治と社会』吉川弘文館、昭和45年。

Fillmore, 1982. Charles J. Fillmore, Frame Semantics. In The Linguistic Society of Korea (ed.)Linguistics in the Morning Calm, Hanshin Publishing, Seoul, 111-137pp, 1982.

福島1988. 福島秋穂『記紀神話伝説の研究』六興出版、1988年。

三品1971. 『三品彰英論文集 三巻 神話と文化史』平凡社、昭和46年。

村上2013. 村上桃子『古事記の構想と神話論的主題』塙書房、2013年。

門田2011. 門田誠一「東アジアにおける殺牛祭祀の系譜─新羅と日本古代の事例の位置づけ─」『佛教大学歴史学部論集』創刊号、2011年3月。佛教大学論文目録リポジトリhttps://archives.bukkyo-u.ac.jp/repository/baker/rid_RO000100004710

応神記に、天之日矛の説話が載る。前半は新羅での奇譚話、後半はヤマトに至ってからの系譜となっている。ここではその前半部を考察対象とする。

又昔、新羅(しらき)の国主(こにきし)の子有りけり。名は天之日矛(あめのひほこ)と謂ふ。是の人参(まゐ)渡り来つ。参渡り来つる所以(ゆゑ)は、新羅の国に一(ある)沼有り。名は阿具奴摩(あぐぬま)と謂ふ。阿より下(しもつかた)四字、音(こゑ)を以ゆ。此の沼の辺(ほとり)に、一(ある)賤(いや)しき女(をみな)昼寝(ひるね)す。是(ここ)に日の耀(かかや)くこと虹(ぬじ)の如(ごと)く、其の陰上(ほと)を指す。亦(また)一(ある)賤しき夫(をとこ)有り。其の状(さま)異(け)しと思ひて、恒(つね)に其の女人(をみな)の行(わざ)を伺ふ。故(かれ)、是の女人、其の昼寝せし時より妊身(はら)みて、袁玉(をたま)を生む。爾(ここ)に其の伺へる賤しき夫、其の玉を乞ひ取る。恒(つね)に裹(つつ)みて腰に著(つ)けたり。

此の人、田を山谷(やまたに)の間(ま)に営(つく)れり。故、耕人(たがへすひと)等(ども)の飲食を、一つの牛に負(おほ)せて、山谷の中(うち)に入るに、其の国主の子、天之日矛に遇逢(あ)ふ。爾に其の人に問ひて曰く、「何ぞ汝(な)は飲食を牛に負せて山谷に入る。汝は必ずや是の牛を飲食」といひて、即ち其の人を捕へて獄囚(ひとや)に入れむとす。其の人答へて曰く、「吾(われ)牛を飲とするには非ず。唯(ただ)田人(たがへすひと)の食を送るのみ」といふ。然れども猶赦(ゆる)さず。爾に其の腰の玉を解きて、其の国主の子に幣(まひな)ふ。故、其の賤しき夫を赦し、其の玉を将(も)ち来(き)て、床の辺(へ)に置けば、即ち美麗(うるは)しき嬢子(をとめ)に化(な)る。仍りて婚(まぐは)ひして嫡妻(むかひめ)と為(す)。爾に其の嬢子、常に種種(くさぐさ)の珍味(ためつもの)を設(ま)けて恒に其の夫に食はしむ。故、其の国主の子、心奢(おご)りて妻を詈(の)るに、其の女人(をみな)言はく、「凡(およ)そ吾(あ)は汝(な)の妻(め)と為(な)るべき女(をみな)に非ず。吾が祖(おや)の国に行(ゆ)かむ」といひて、即ち窃(ひそ)かに小船(をぶね)に乗りて、逃遁(に)げ渡り来て、難波(なには)に留まりき。此は難波の比売碁曽(ひめごそ)の社(やしろ)に坐(ま)す阿加流比売神(あかるひめのかみ)と謂ふ。(注1)

いま、応神記の天之日矛の説話の前半を読んでみた。太字部分は後述する。「又昔」で始まる1ストーリーである。その前には、「海人なれや、己が物から泣く」の諺話があり、その後には「秋山之下氷壮夫と春山之霞壮夫」の説話が控えている。応神天皇の御代に、ああいう話もあった、そういう話もあった、こういう話もあった、というとりあげ方である。一話完結の話が3話続けられている。すなわち、テーマパークでそれぞれのエリアごとに“世界”が完結しているように、それぞれの話だけで理解し切れる内容になっているものと考えられる。1つの話でわかり切るためには、話を外側から概観し、分析して済むものではなく、話の内側に入り込んでなるほどと得心がゆくものでなければならない。それは、話が無文字時代に作られたと想定されるからなおのことなのである。口頭で伝えられただけでまったくその通りだ、話に一点の曇りもない、と納得されなければ、次の人、次の世代へと伝承されることは難しいと考えられるからである。話に誤謬性がないことが肝要である。

ここで言う誤謬性とは、実際の史実を物語っているかどうかということではない。1つの「話」として、その話の枠組みが作られていて、その枠組みのなかで話が自己完結しているかどうかということである。例えば、夫婦の間である話が行なわれたとすると、その話が円滑に成立するには、それまで営々と築き上げられてきた2人の関係性とその記憶が前提となり、当該の話は成立している。「今日、給食の時間にいじわるされたのよ」と言ったとき、2人の間には6年以上前のとある日の夜に仲良し行為が行なわれ、その結果新しい命が芽生えて、その娘なら娘がゆっくり成長して、小学校に入学してあるクラスに入り、その学校には給食があって、といった延々とした経緯を共有していることを前提に話されている。天之日矛の話を唐突に聞かされて、どうして聞く側に聞き入れるだけのキャパシティーがあるのか。聞き手は、難波にあるとされる比売碁曽の社の郷土保存会の人たちではない。皆、天之日矛の話など初耳の人たちである。それなのに聞いただけで理解して、腑に落ち、他の人に伝えていくだけの力量、自信までも体得している。

そこにはある仕掛けがひそんでいる。私たちの感覚では、先に前提となる枠組みが定まってあるものとして内容を吟味していく。上の例でいえば、夫婦間の関係の記憶がそれに当たる。それに対して、無文字時代の人にとっては、話に出てくる言葉が話の枠組みまでも決めていくものと考えられていた。今では少しトリッキーに聞こえるかもしれないけれど、文字時代ではなく、情報化社会ではないのだから、言葉が自己言及しながら話を構成していくことは、方法的にたくましい言葉の利用法であった。それがゆえに、ヤマトコトバに言霊信仰があったとされている。言霊信仰とは、言葉に霊力があったということではなく、言=事であると厳密化して使うことで、言葉に力があるように思われたということである。

二

天之日矛の話は何の話か。例えば、朝鮮半島との人的交流の歴史について、外側から史料を宛がうのではわからない。あくまでもテキストの内側から、ヤマトコトバで何と話していたのか、きちんと検証することによってのみ、話の枠組みも再構成され、それを前提に内容にも理解が向かう。したがって、稗田阿礼の声を太安万侶が書記したことの逆ベクトルをもって、ヤマトコトバの再現に臨むことが求められる。訓読文の確認こそが議論の焦点になる。

新羅の国主の子、天之日矛が来朝したことの次第が述べられている。その理由について荒唐無稽な話が展開されている。新羅にアグヌマという沼があって、そのほとりで身分の賤しい女が昼寝していたら虹のように日が耀いていて陰部を照らしていた。同じく賤しい男が見ていて不思議に思って、その女の様子を窺っていたら、女は昼寝していた時に妊娠したようで玉を生んだ。賤しき男は、その玉を欲しがって取ってしまい、いつも包んで腰につけていた。男は山の谷間に田を拓いた開拓者であった。そして、耕作に当たる人たちのために、飲食物を牛の背に乗せて運んでいた。そのとき、国主の子である天之日矛に遭遇した。天之日矛は、「どうしてお前は食べ物飲み物を牛に背負わせて山谷に入るのか。お前はきっとこの牛を殺して食べるつもりだろう」と言いがかりをつけ、すぐさまその男を捕まえて牢屋に入れようとした。男は答えて、「自分は牛を殺そうなどとはしていません。ただ耕作に当たる人たちに食べ物を持って行っているだけです」と言った。それでも許さなかったので、男は腰につけていた例の玉を、天之日矛に提供して許してもらった。天之日矛はその玉を持ち帰り、寝床のそばに置いていたら美女に変わった。そこで結婚して妻の一人に加えた。彼女は、いつもいろいろな珍しい食べ物を用意して、国王の子である天之日矛に食べさせていた。意のままになることで慢心した国王の子は、妻をののしることがあった。すると彼女は、「そもそも私はあなたの妻になるような程度の女じゃないわ。お里に帰らせていただきます。」と言って、ひそかに小さな船に乗って逃げ渡って来て、難波に留まった。

この話の後段には、天之日矛も後を追って海を渡るが、難波に来ようとしたら渡の神がさえぎって入れず、但馬国で船を泊め、そこで現地の女性と結婚して子を生し、それから代々、誰々という人がいると紹介されている。系譜である。そして、天之日矛が持って来た物が挙げられている。この後段については、事実的に解釈することで済まされるのであろう。しかし、前段の荒唐無稽な話については、その荒唐無稽さを解き明かさなければ理解したことにはならない。稗田阿礼、太安万侶は、この話のなぞなぞを理解していたから伝えていると考えられる。

前段には、玉を生む奇譚と、牛にまつわる話、代償に払った玉が美女に変身したこと、彼女が海を渡って来朝したことが述べられている。話の流れは支離滅裂とさえいえる。玉に関する奇譚はいかにも奇譚であるから置かれているのだろうと想像される(注2)が、途中の牛の話は何のことか意味不明である。そのうえ、どうして牛に食べ物を乗せて運んでいたら牛を食べるのだろうと咎められることになるのか。それらについて、これまでのところ訳がわからないままできている(注3)。上代には訳がわかっていたはずである。本稿ではその点をスポットに検討する。

三

日本書紀では垂仁紀に分注形式で同様の記述がある。

一に云はく、初め都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)、国に有(はべ)りし時に、黄牛(あめうじ)に田器(たうつはもの)を負(おほ)せて田舎に将往(ゆ)く。黄牛忽に失(う)せぬ。則ち迹(あと)の尋(まま)に覓(ま)ぐに、跡、一(ある)郡家(すき)の中に留れり。時に、一(ひとり)の老夫(をきな)有りて曰く、「汝の求むる牛は、此の郡家の中に入れり。然るに郡公(すぐり)等曰く、『牛の負(おほ)せたる物に由りて推(おしはか)れば、必ず殺し食(くら)はむと設(まう)けたるなり。若し其の主(ぬし)覓ぎ至らば、物を以ちて償(つぐの)はまくのみ』といひて、即ち殺し食(は)みてき。若し『牛の直(あたひ)に何物(なに)を得むと欲(おも)ふ』と問はば、財物(たから)をな望みそ。『便(たより)に郡内(すき)の祭(いは)ひまつる神を得むと欲ふ』と爾(しか)云へ」といふ。俄(しばらく)ありて郡公(すぐり)等到りて曰く、「牛の直は何物を得むと欲ふ」といふ。対ふること老父(おきな)の教(をしへ)の如くにす。其の祭れる神は、是れ白き石ぞ。乃ち白き石を以て牛の直に授(あ)てつ。因りて将(も)て来て寝(ねや)の中に置く。其の神石(いし)、美麗(かほよ)き童女(をとめ)に化(な)りぬ。是に、阿羅斯等、大きに歓びて合(まぐはひ)せむと欲ふ。然るに阿羅斯等、他処(あたしところ)に去(ゆ)きし間(ま)に、童女忽(たちまち)に失せぬ。阿羅斯等、大きに驚きて、己が婦(め)に問ひて曰く、「童女、何処(いづち)にか去(い)にし」といふ。対へて曰く、「東方(ひむかし)に向(い)にき」といふ。則ち尋(もと)めて追(お)ひ求(ま)ぐ。遂に遠く海に浮びて、日本国(やまとのくに)に入りぬ。求(ま)げる童女は、難波に詣(いた)りて、比売語曽社(ひめごそのやしろ)の神と為る。且(また)は豊国(とよくに)の国前郡(みちのくちのくに)に至りて、復(また)比売語曽社の神と為る。並(ならび)に二処(ふたところ)に祭(いはひまつ)られたまふといふ。(垂仁紀二年是歳)(注4)

記では「飲食」、紀では「田器(たうつはもの)」を牛に乗せている。どちらも牛を殺して食べようとしている証拠と捉えられている。

牛に牽かせる唐耒(左:室町時代、月次風俗図屏風、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0020882をトリミング、右:昭和時代,、全国水土里ネット─新・田舎人フォーラム─HPの水土里デジタルアーカイブスhttp://www.inakajin.or.jp/jigyou/tabid/264/Default.aspx?itemid=411&dispmid=601)

牛に牽かせる唐耒(左:室町時代、月次風俗図屏風、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0020882をトリミング、右:昭和時代,、全国水土里ネット─新・田舎人フォーラム─HPの水土里デジタルアーカイブスhttp://www.inakajin.or.jp/jigyou/tabid/264/Default.aspx?itemid=411&dispmid=601)タウツハモノは、田を耕す農具のことである。しかも黄牛に背負わせているところから、牛を農耕に利用したことが想起される。牛にひかせる唐耒(からすき)の類であろうと直感される。それをわざわざ「田器」としている。タウツハモノは、タ(田)+ウツ(打)+ハ(刃、歯)+モノ(物)と聞こえ、先端に鉄の刃がついた犂(すき)のことを指しているとわかる。犂を牛が背負っていて、どうしてそれが牛を食べることを表しているのか。次のような用例がある。

子麻呂等、水を以て送飯(いひす)き、恐りて反吐(たま)ひつ。(子麻呂等、以水送飯、恐而反吐。)(皇極紀四年六月)

食 スク、クフ、メス/シキ、曽力(法華経単字)

スク、呑也(色葉字類抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186813/113をトリミング)

スク、呑也(色葉字類抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186813/113をトリミング)食べ物を水で流し込むすすり食いのような食べ方である。皇極紀の例は、寛平・延喜年間の岩崎本写本に依っている。この訓の正しさは、その場面が蘇我入鹿暗殺事件の三韓進調儀式においてのことに示されている。儀式の際に宮殿内で下士官が腹ごしらえをしているのは一見不自然であるが、給禄のひとつに食べ物が振舞われたと解釈されよう。三韓からの貢納品を食べるために、朝鮮半島式の食べ方を真似して反吐している。

「喰(す)き(キは甲類)」と「犂(すき、キは甲類)」は同音である。舞台は新羅国の「一郡家」である。従来の訓では、「郡家」をムラ、「郡公」をムラノツカサと訓んでいるが、古代朝鮮語に村のことはスキ(キは甲類)、村主のことはスグリである。

是を以て、百済王(くだらのこにきし)の父子と荒田別・木羅斤資等、共に意流村(おるすき)に会ふ。今、州流須祇(するすき)と云ふ。(神功紀四十九年三月)

大唐(もろこし)の軍将(いくさのきみ)、戦船(いくさぶね)一百七十艘を率(ゐ)て、白村江(はくすきのえ)に陣烈(つらな)れり。(天智紀二年八月)

身狭村主青(むさのすぐりあを)(雄略紀二年十月是月)

鞍部村主司馬達等(くらつくりのすぐりしまのたちと)(敏達紀十三年是歳)

大友村主高聰(おほとものすぐりかうそう)(推古紀十年十月)

磐城村主殷(いはきのすぐりおほ)(天智紀三年十二月是月)

桑原村主訶都(くははらのすぐりかつ)(天武紀朱鳥元年四月)

上村主百済(うへのすぐりくだら)(持統紀五年四月)

したがって、犂を負った牛は、「郡家(すき)」では「喰(す)き」の対象であるととらえられたという話になっている。わざわざ朝鮮語の言い方をするほど、念の入った洒落になっている。それをヤマトの人たちが納得するのは、タ(田)+ウツ(打)もの、地面に打ちこむものは、杭(くひ、ヒは甲類)であり、「喰(く)ひ(ヒは甲類)」と同音になっているからである。日朝両語において、パラレルに洒落が成り立っている(注5)。

四

他方、どちらが先かはわからないが、そのアレンジ形と思われるものが記の「飲食」である。この語には、クラヒモノ、ヲシモノといった訓が試みられてきた(注6)。筆者は、紀の用例から考えて、スキモノという訓がふさわしいと考える。クラヒモノ、ヲシモノという言葉を表す場合には、太安万侶は、「食物」と書けば良かったであろう。それを、何を血迷ってか「飲食」と書いてある。飲み食べるような動作は、「喰(す)く」行為であり、その対象は、スキモノであろう。牛の背に荷物を乗せるには、荷鞍を据えてその上に荷物を載せる。居木部分が面状の板になっている人の乗る鞍とは異なり、横木で前輪と後輪を繋ぐが、鞍には違いない。唐耒を牽くためにも同様に、横木で前枠、後枠を構成した背鞍(小鞍)を置く。そこから綱を唐耒につないで牽いている。すなわち、牛に何かを載せることは、カラスキ(唐犂)を載せる場合も、スキモノ(喰物)を載せる場合も、同様にヤマトコトバのスキという言葉に直結している。だから、天之日矛は、すすり飲んで食べるようなことを考えているに違いないとして、罪に問うている。そんなことは言いがかりであるとばかり見られているが、文化的なギャップも見逃せない。

中国の首引き法による唐耒使用図(楼璹原画、狩野永納摸・耕織図、延宝4年(1676年)跋、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286759/12をトリミング)

中国の首引き法による唐耒使用図(楼璹原画、狩野永納摸・耕織図、延宝4年(1676年)跋、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286759/12をトリミング)唐耒の牽引法が、本邦と新羅とでは異なっていた。河野1994.によれば、「背鞍を使う胴引き法や首引き・胴引き法は、日本以外のアジア諸国には見られないものであって、それは古く日本人の考案・開発したもの」(230頁)である。アジアの牛・水牛の牽引法について、河野1994.の分類がわかりやすい。

「首引き・胴引き法」は、首木と背中の鞍を併用して引くもので、胸繫を欠く場合も多いとされ、「胴引き法」は、首木を使わず背中の鞍のみで引くもので、胸繫は併用するのが普通であるとする(226~229頁)。

二頭引き首引き法(文化遺産の世界様https://www.facebook.com/bunkaisan/videos/1495227250564190/?redirect=false)

二頭引き首引き法(文化遺産の世界様https://www.facebook.com/bunkaisan/videos/1495227250564190/?redirect=false) 一頭引き首引き法(江健昌様金門舊金城黄牛犂田.MOVhttps://www.youtube.com/watch?v=CDBCYD1RSr4)

一頭引き首引き法(江健昌様金門舊金城黄牛犂田.MOVhttps://www.youtube.com/watch?v=CDBCYD1RSr4) 一頭引き首引き・胴引き法(畜産zoo鑑様http://zookan.lin.gr.jp/kototen/nikuusi/n421.htm。先述の2例も同様の方法による。)

一頭引き首引き・胴引き法(畜産zoo鑑様http://zookan.lin.gr.jp/kototen/nikuusi/n421.htm。先述の2例も同様の方法による。) 一頭引き胴引き法(gontaanimalhospital様牛馬耕(田起こし編・保存用)https://www.youtube.com/watch?v=ZOqf10DflDE)

一頭引き胴引き法(gontaanimalhospital様牛馬耕(田起こし編・保存用)https://www.youtube.com/watch?v=ZOqf10DflDE)つまり、新羅の国主の子、天之日矛にとって、牛に鞍を載せて何かを背負わせることなど見たことがなかった。ヤマトからの“渡来人”によるヤマトのやり方は奇異であった。垂仁紀の「田器」を載せて行くことは、ヤマトの胴引き法をするつもりでいたこと、応神記の「飲食」を載せて行くことも、着いた山谷の間の田では、やはり鞍を活用して胴引き法で鋤(す)くつもりなのであった。そんな文化的な違いについて語るために、説話において日朝の言葉の意味を取り違えながらごちゃごちゃ言っている。高等テクニックの洒落が上手に散りばめられている。

皇極紀の用字に応神記の天之日矛説話の牛問答を解く大ヒントが顕れている。「送飯」とある。賤夫の抗弁に、「吾非レ飲レ牛、唯送二田人之食一耳。」とある。「送」は「送」でもオクルのであって、「田人之食」を「送(おく)る」のみである。「牛」を「送(す)く」のではない。「牛」を「飲(す)く」気などさらさらないと言っている。

設定からして穿っている。「山谷之間」に「営田」して、そこで働く「耕人等」の「飲食」を送り届けようというのである。「耕人」は、タヒト、タガヘスヒトと訓まれてきた。抗弁の言葉に「田人」とあるから、それはタヒトと訓み、「耕人」はタガヘスヒトが良い。田は、毎春、表土を返して柔らかくし、そのあとに水を張りつつ馬鍬などで土塊を砕いて表面を平らに均して田植えをする。「営田」して「耕人」とあれば、必ずタガヘスヒトと訓まれなければならない。タガヘスとは、タガヘ(違)+ス(為)と聞こえる。相手の意志に背くように意味を取り違える、間違えることである。天之日矛の説話の文脈では、「一賤夫」の意向に違(たが)える形で、天之日矛は牛の状況を解釈したということである。文脈を理解できるように、当初から話の設定が組み立てられていたのである。話が言葉で枠組まれながら成立していっている。

五

そもそも、「牛」を食べることはそんなに悪いことなのか。仏教の影響から殺生が嫌われていた反映であると考えるのは賢しら知恵である。殺牛祭儀との関わりを説いてみたところで、元来が支配層から咎めだてされる筋合いのことではない。そういうことではなく、「牛(うし)」は「大人(うし)」と同音で、領有・支配する人の総称で、支配者層一般のことを指すからであろう。

大人(うし)、何ぞ憂へますこと甚しき。(履中前紀)

今、群臣(まへつきみたち)、卿(うし)を図る。(用明紀二年四月)

「一賤夫」が「其国王之子」を飲み込んで食べてしまうことを暗示しているとして、逮捕して獄に入れようとしたのであった。そういう背景が組み込まれている。国主の子としては、国が乗っ取られるのではないかと心配して拘禁しようと考えたということになる(注7)。それはそれで一理ある言い分ということになる。

そして、代償として「一賤女」が生んだ「袁玉」を提出している。それは、「日の耀くこと虹(ぬじ)の如く」したことに由来している。虹は、古訓に、ヌジとある。

乃ち河上(かはのほとり)に虹(ぬじ)の見ゆること蛇(をろち)の如くして、四五丈(よつゑいつつゑ)ばかりなり。(雄略紀三年四月)

伊香保ろの 八尺(やさか)の堰塞(ゐで)に 立つ虹(ぬじ)〔努自〕の 現(あらは)ろまでも さ寝をさ寝てば(万3414)

ヌジ(虹)はヌシ(主)のもとに差し出せば良いという発想である。アグヌマ(阿具奴摩)とあったのは、「山谷之間」に「営田」した際に、水利上、上流域の水を貯めるべく、堰を設けていたことを示しているのであろう。上流域の田をアゲタ(「高田」)(記上、神代紀)という。アグ(上)+ヌマ(沼)の意である。

また、「一賤女」が生んだ「玉」については、「赤玉」と意改した鼇頭古事記に従う傾向にあるが、赤色の琥珀のようなものではない。原文どおり「袁玉」であり、ヲタマと訓むべきである。ヲ(緒)+タマ(玉)と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ヤマトの話に不思議な妊娠譚として知られる三輪山伝説の「閇蘇(へそ)の紡麻(うみを)」(崇神記)のことである。麻を紡んで一条に巻きこんだもので、臍のように作られている。糸を引っ張り出しても転がっていかないようになっている。本当なら妊娠するはずはないのにヘソの話になっているのは、「閇蘇(へそ)」のことだからという洒落である。いま、新羅の話に援用されている。だからこそ、日新の文化的対立が極められている。そして、そのとき、「赤玉」ではなく「袁玉(をたま)」が正しいのは、「虹」のように陰部を照射してできたとも記されているからである。何色の「閇蘇(へそ)」かといえば、虹を七色と捉えるならば七色の糸を巻きこんだものであったろう。「比売碁曽(ひめごそ)」と同音の記述である肥前風土記・基肄郡・姫社郷(ひめごそのさと)条(注8)に、織女神として祀られている。機織りと関係する玉は、「閇蘇(へそ)」である。それが証拠に、カラフルな糸で織られた最上級の織物のことは錦(にしき)という。天之日矛は新羅の王(こにきし)の子であった。意を「違(たが)へ為(す)」人として仕組まれていた。

以上、応神記にある天之日矛説話の文脈の frame analysis (注9)を行なった。話を読みながらその話を編成する枠組みまでも把握することに努めた。記紀の説話に frame analysis 的解釈が効果的なのは、それらが無文字によって成立したものだからである。記述という手段を介さずに想起しつつ記憶するには、使われている言葉の音以外に頼るものがない。そんな時代の人々に共有されるためには、必然的に、言葉で言葉を語る自己循環的な戦略が求められたのである。音が空中を飛んでいるその瞬間に、相手がなるほどと納得して記憶が定着しなければならないからである。話が起こされるに当たり、従前の話とは別の話が流れるように起こりながらもそれが1個の話として枠組まれなければ、話は話として成り立たない。すなわち、話という<図>が<地>から区別されて存立するためには、“額縁”が必要なのである。その“額縁”を話すのと同時並行的に話の内容を作り上げていくことが、上代説話にミラクルな言語活動の特徴である。記紀説話が何を言っているのかわからないからといって、その外部から、史実や遺物などから解釈しようとすることは、“額縁”を軽視していて<図>を見誤ることになる。記紀説話を“読む”ためには、その内部から話の“額縁”を定位しつつ話の内実を探る以外に道はない。記紀の説話を考えた上代の人たちは、そうやって話を拵えていたのだから、その順序をたどり直せば、そもそもの上代人のものの考え方に近づくことができる。それは記紀万葉を対象として研究するばかりでなく、臨場して現場検証をすることにもつながる。そのときはじめて、記紀万葉に生きた人々は、我々とはものの考え方が異なると知ることができる。異世界、異次元のこととして理解され、ようやく本来の姿が日の目を見ることになる。これまでの記紀万葉研究は、土台から覆されることになろう(注10)。

(注)

(注1)以下に、真福寺本を底本に校訂したテキストを示す。

又昔有新羅國主之子名謂天之日矛是人參渡来也所以參渡来者新羅國有一沼名謂阿具奴摩自阿下四字以音此沼之𨖂一賤女晝寢於是日耀如虹指其隂上亦有一賤夫思異其状恒伺其女人之行故是女人自其晝寢時妊身生𡊮玉尒其所伺賤夫乞取其玉恒褁著腰此人營田於山谷之間故耕人等之飲食負一牛而入山谷之中遇逢其國主之子天之日矛尒問其人曰何汝飲食負牛入山谷汝必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛唯送田人之食耳然猶不赦尒解其腰之玉幣其國主之子故赦其賤夫将来其玉置於床𨖂即化𫟈麗孃子仍婚為嫡妻尒其孃子常設種々之珎味恒食其夫故其國主之子心奢詈妻其女人言凢吾者非應為汝妻之女将行吾祖之國即竊乗小船逃遁度来留于難波此者㘴難波之比賣碁曾社謂阿加流比賣神者也

多くは現行本に同じ校訂を施した。ただし、「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」の2つの「飲」字は、真福寺本どおりにした。兼永筆本の字について、本居宣長・古事記伝は「殺」の異体字であると認め、以降みな従っている。しかし、「殺」字の異体字、俗字の類に、「煞」、「𢦳」、「

」(欧陽詢・史事帳、日本書紀(例えば、書陵部本日本書紀https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430007/4577c33cc21742429c0a379afb7634cf(32/36))とあるものの、似て非なる字である。兼永筆本は、「飲」字の欠けを見たように思われる。

」(欧陽詢・史事帳、日本書紀(例えば、書陵部本日本書紀https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430007/4577c33cc21742429c0a379afb7634cf(32/36))とあるものの、似て非なる字である。兼永筆本は、「飲」字の欠けを見たように思われる。 「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、右:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/66をトリミング)

「……必飲食是牛即捕其人将入獄囚其人答曰吾非飲牛……」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、右:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/66をトリミング)また、「妊身生袁玉」の「袁玉」は、鼇頭古事記に従い諸本に「赤玉」とするが、「袁玉」で正しいものとした。

「妊身生袁玉」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、中:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/65をトリミング、右:延佳神主校正・鼈頭古事記、新日本古典籍総合データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100181864/viewer/127をトリミング)

「妊身生袁玉」(左:真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438931/50をトリミング、中:猪熊本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3438706/65をトリミング、右:延佳神主校正・鼈頭古事記、新日本古典籍総合データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100181864/viewer/127をトリミング)(注2)神話学では、日光感精説話と卵生説話の合体したものであると目されている。中国の史書や仏典や朝鮮半島の思想的な背景をもって天之日矛伝承は育まれて成立し、文章化されて一史料として古事記に収められたと考えられている。それらの議論の根拠は薄弱なものであり、ただ話が似ているからというに過ぎない。だから何なのか、どうして古事記にこのような話が載せられているのか、という本質的な問いに答えずして覆い隠すばかりである。昨今は、古事記の字面の“書き方”のお手本に何を使ったかという“出典論”(「手紙の書き方」という文献と字面が似ていることを辿っても生産的ではない)に注意が向けられている。三品1971.、福島1988.、王2011.、大村2013.による。

(注3)文献資料から、牛を殺して捧げものとする信仰には、雨乞いを中心とした農耕儀礼に関わるものや漢神を祀って祟りを祓うものがあったことが知られている。「[大旱ニ対シテ]村々の祝部(はふりべ)の所教(をしへ)の随(まま)に、或いは牛馬を殺して、諸の社の神を祭る。」(皇極紀元年七月)、「一(ある)いは、昔在(むかし)神代に、大地主神(おほなぬしのかみ)、田を営(つく)る日、牛の宍(しし)を以て田人(たひと)に食はしむ。時に、御歳神(みとしのかみ)の子、其の田に至りて饗(あへ)に唾(つは)きて還り、状(かたち)を以て父(かぞ)に告(まを)す。御歳神、怒りを発して、蝗(おほねむし)を以て其の田に放つ。苗の葉忽(たちまち)に枯れ損(う)せて篠竹(しの)に似(の)れり。是に、大地主神、片巫(かたかうなぎ)〔志止々鳥(しとととり)〕・肱巫(ひぢかむなぎ)〔今の俗(よ)の竈輪(かまわ)、及(また)、米占(よねうら)なり。〕をして其の由(よし)を占ひ求めしむるに、「御歳神祟(たた)りを為す。白猪・白馬・白鶏(しろかけ)を献りて、其の怒りを解くべし」とまをす。教へに依りて謝(の)み奉る。御歳神答へて曰く、「実(まこと)に吾が意(こころ)ぞ。麻柄(あさがら)を以て桛(かせひ)に作りて之を桛ひ、乃ち其の葉を以て之を掃ひ、天押草(あめのおしくさ)を以て之を押し、烏扇(からすあふぎ)を以て之を扇ぐべし。若し此の如くして出で去らずは、牛の宍を以て溝の口に置きて、男茎形(をはせがた)を作りて之に加へ、〔是、其の心を厭(まじな)ふ所以なり。〕薏子(つすだま)・蜀椒(なるはじかみ)・呉桃(くるみ)の葉、及(また)塩を以て其の畔(あ)に班(あか)ち置くべし〔薏玉は都須玉(つすだま)といふなり。〕」とのりたまふ。仍りて其の教へに従ひしかば、苗の葉復(また)茂り、年穀(たなつもの)豊稔(ゆたか)なり。是、今の神祇官、白猪・白馬・白鶏を以て、御歳神を祭る縁なり。」(古語拾遺・御歳神)といった例が引かれる。殺牛祭祀があったとされるのであるが、天之日矛がそんな祭祀を咎めていると読み取ることはできない。本邦では一般に、神へのお供え物として捧げたものは、お祭りが終わったら下げてきて皆で食べていた。その点を含めて整理されている論考はなく、理解は深まっていない。牛に荷を載せて運ぶ姿を見せた途端、牛を食べるのではないかと疑われた日には、農耕、土木、運輸などの3K労働者はとてもじゃないがやっていられない。そんな天之日矛の言いがかりについて、それが何故行なわれて然りとされたのか正さなければならず、論点をすり替えていては何もわからない。佐伯1970.、門田2011.、村上2013.、烏谷2019.等参照。そもそも記紀説話の問題点はそのあたりの理屈にあるのではなく、言葉のなぞなぞにある。一回性の語りのなかで本質が直観させられなければ、話は伝えられるものではあり得ないからである。

(注4)以下に、原文を示す。訓読においては、筆者の考えにより、古訓に見られないものも施してある。

一云初都怒我阿羅斯等有國之時黄牛負田器将往田舎黄牛忽失則尋迹覓之跡留一郡家中時有一老夫曰汝所求牛者入於此郡家中然郡公䓁曰由牛所負物而推之必設殺食若其主覓至則以物償耳即殺食也若問牛直欲得何物莫望財物便欲得郡内祭神云尒俄而郡公䓁到之曰牛直欲得何物對如老父之教其所祭神是白石也乃以白石授牛直因以将来置于寝中其神石化𫟈麗童女於是阿羅斯䓁大歡之欲合然阿羅斯䓁去他𠁅之間童女忽失也阿羅斯等大驚之問己婦曰童女何𠁅去矣對曰向東方則尋追求遂遠浮海以入日本國所求童女者詣于難波為比賣語曽社神且至豊國々前郡復為比賣語曽社神並二𠁅見祭焉。

(注5)上代語に「喰(す)く」、「喰(く)ふ」と言葉にカテゴライズされている。あるいは、本邦に食事はふつうならば「喰(く)ふ」ものであり、朝鮮半島に「喰(す)く」のが習慣的であると把握されていたかもしれない。これは、米飯を主とした食べ物に、いかなる調理法で、いかなる食事法で摂っていたかという問題と絡んでくるとも考えられるが、議論が拡散してしまうのでここではこれ以上は深入りせず、ひとまずは、朝鮮半島からの貢ぎ物には乾物系の品が多かったからと理解しておきたい。

(注6)本居宣長・古事記伝に、「○飲食は、久良比母能と訓べし、【飲ノ字に拘るべからず、又飲物を兼てもくらひものと云べし、土左日記に、おのれし酒をくらひつればなどもあり、】次に食とあるも同じ、書紀神武ノ巻に、盛テレ食ヲ、宣化ノ巻に、食者天下之本也、天武ノ巻に、以二俗ノ供養ヲ一養レ之など、皆然訓り、【神代ノ巻又持統ノ巻などには、飲食を、ヲシモノと訓たれど、其はよろしきほどの人に云言と聞ゆ、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/302、漢字の旧字体は改めた。)とある。

(注7)佐伯1970.(256頁)に、延暦期に殺牛祭祀が強く禁じられていた理由に、時の桓武天皇が丑歳であったことと関係するとしている。人々が牛を殺して漢神をまつり、怨霊をなぐさめ、その祟りを国家の支配者たる桓武天皇に向けられることは断じてあってはならないと感じたであろうとしている。同じ構造が、ヤマトコトバの牛(うし)と大人(うし)の間にあったと、天之日矛ひとりの頭の中にあったと考える。桓武天皇は神経質なのであるが、天之日矛の話は頓智話である。

(注8)「其の夜、夢(いめ)に、臥機(くつびき)久都毗枳と謂ふ。と絡垜(たたり)多々利と謂ふ。と、儛ひ遊び出で来て、珂是古(かぜこ)を圧(お)し驚かすと見き。是(ここ)に亦、女神(ひめがみ)なることを識りき。即ち社を立てて祭りき。爾(それ)より已来(このかた)、路行く人殺害(ころ)されず。因りて姫社(ひめごそ)と曰ひ、今は郷の名と為せり。」(肥前風土記・基肄郡条)

(注9)社会学者のゴフマンによる。議論は、現実自体を問うのではなく、どのような状況下で経験や世界はリアルとなるのか、その現実感について問うことから始まる。

「思うに、状況がどのようなものか毎回毎回定まるのは、それが個々の出来事、少なくとも社会的な出来事をまとめて体系化する原理・原則に依って立っているからであるし、そんな原理・原則に自ら自身が与っていることに依って立っているからである。すなわち、フレームという言葉を使って進んでゆけば、私にも見極め可能な初歩的な細事に落とし込めるのである。フレームがどう決まるかこそが、私の議論の要である。「フレーム分析」という言い回しをスローガンにして研究の初めの一歩を踏み出せば、経験がいかに体系化されているのかを知ることにつながるのだ。(I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events―at least social ones―and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify. That is my definition of frame. My phrase “frame analysis” is a slogan to refer to the examination in these terms of the organization of experience.(Goffman, 1974. 10-11pp.))」

言語学者のフィルモアのフレーム意味論では、フレームは経験的知識であり、テキストに接するとき、私たちは心の中にフレームを想起したり、喚起させられたりしているとする。

「解釈する人の心の中で、言葉の形や文法構造、言葉遊びが慣習となっていればそれがフレームの指標として働き、自然とこれはそういうフレームなのだと「喚び起こされる」ことになるし、他方、よく定まらない場合でも、解釈する人がテキストの筋が通るように当てがってゆくにしたがって、全体に行きわたる解釈のフレームを「想い起こす」ものである。(On the one hand, we have cases in which the lexical and grammatical material observable in the text‘evokes’the relevant frames in the mind of the interpreter by virtue of the fact that these lexical forms or these grammatical structures or categories exist as indices of these frames; on the other hand, we have cases in which the interpreter assigns coherence to a text by‘invoking’a particular interpretive frame.(Fillmore, 1982. 124p.))」

(注10)応神記に天之日矛説話は所載されている。都怒我阿羅斯等の記事は、垂仁紀に所載されている。応神天皇は、中国の史書に倭の五王の讃に当たるかとする説がある。それによるならば、5世紀前半である。一方、本邦において、牛耕で唐耒が用いられ始めたとされている時期は、それよりもずっと遅れて7世紀かとさえ言われている。遺物として唐耒が出土しないからであり、農耕には牛よりも馬がよく使われたとも考えられている。ただし、牛の骨の出土例からすると馬と同じぐらいには渡って来ているとも言う。考えなければならないのは牛馬の絶対数である。乗馬のための威信財として馬が盛んに飼育され、そのうちの駄馬は農耕に回されたとすると、馬に馬鍬を牽かせるという本邦に特殊な方法も理解できる。数が少ない牛による唐耒の活用法については、馬に倣って独自に開発したと仮定するなら、韓半島に見られない牽引法による牛の一頭引き胴引き法が行なわれ、それが珍しがられたということもあり得ることであろう。河野1994.に、「馬が馬鍬で代掻き作業をするときの在来の牽引法は、田鞍や代鞍と呼ぶ背中の鞍による胴引き法であった。」(229頁)とある。理屈としてはそのように解釈可能であるが、時代考証的にはさらに検討が必要である。後考を俟ちたい。

なお、蔚山地域では、倭人が鉄鉱石の採取活動に関わっていた痕跡があると考えられている。

(引用・参考文献)

王2011. 王小林『日本古代文献の漢籍受容に関する研究』和泉書院、2011年。

大村2013. 大村明広「『古事記』天之日矛渡来条に見られる日光感精譚について─出典論を中心に─」『上智大学国文学論集』46、平成25年1月。上智大学学術機関リポジトリhttp://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/00000033255

烏谷2019. 烏谷知子「天之日矛伝承の考察」『学苑』939号、2019年1月。昭和女子大学学術機関リポジトリhttp://id.nii.ac.jp/1203/00006342/

河野1994. 河野通明『日本農耕具史の基礎的研究』和泉書院、1994年。

Goffman, 1974. Erving Goffman, Frame Analysis : An essay on the Organization of Experience, Harper & Row, New York, 1974.

佐伯1970. 佐伯有清『日本古代の政治と社会』吉川弘文館、昭和45年。

Fillmore, 1982. Charles J. Fillmore, Frame Semantics. In The Linguistic Society of Korea (ed.)Linguistics in the Morning Calm, Hanshin Publishing, Seoul, 111-137pp, 1982.

福島1988. 福島秋穂『記紀神話伝説の研究』六興出版、1988年。

三品1971. 『三品彰英論文集 三巻 神話と文化史』平凡社、昭和46年。

村上2013. 村上桃子『古事記の構想と神話論的主題』塙書房、2013年。

門田2011. 門田誠一「東アジアにおける殺牛祭祀の系譜─新羅と日本古代の事例の位置づけ─」『佛教大学歴史学部論集』創刊号、2011年3月。佛教大学論文目録リポジトリhttps://archives.bukkyo-u.ac.jp/repository/baker/rid_RO000100004710