(承前)

歴史的背景

この銘文に記される歴史事情について次に考える。

白石2002.に、「この銀象嵌銘を持った江田船山大刀は、須恵器の編年の物差しで申しますと、[田辺昭三氏が]MT15と呼ばれている須恵器の時期のものであるということが想定される。少なくともそれより古いとは考えられないということになるのです。……銀象嵌銘を持った江田船山大刀は、新相の遺物を伴った二番目の被葬者の持ち物であった可能性がきわめて高いということになるわけです。」(37頁)とある。田辺1966.の須恵器編年グラフにおいて、「MT15」(注13)は西暦520年頃のことかと思われる。この科学的鑑識は、現在、「獲□□□鹵大王」(江田船山古墳出土大刀銘)、「獲加多支鹵大王」(稲荷山古墳出土鉄剣銘)をワカタケル大王、すなわち、雄略天皇のことであるとの歴史認識の定説に、齟齬が生じていることを示している。

戦場での戈戟類、「旗鼓相望」(蒙古襲来絵詞、ウィキペディア・コモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takezaki_suenaga_ekotoba_1-2.jpgをトリミング)

戦場での戈戟類、「旗鼓相望」(蒙古襲来絵詞、ウィキペディア・コモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takezaki_suenaga_ekotoba_1-2.jpgをトリミング)

九州で歴史的にインパクトのある事件といえば、筑紫国造磐井(つくしのくにのみやつこいはゐ)の乱(継体二十一~二十二年(527~528))である(注14)。須恵器編年のMT15の時期で当たっている。紀には次のようにある。

天皇、親(みづか)ら斧鉞(まさかり)を操(と)りて、[物部麁鹿火(もののべのあらかひ)の]大連(おほむらじ)に授けて曰く、「長門より以東(ひがしのかた)は朕制(かと)らむ。筑紫より以西(にしのかた)は汝制れ。専(たくめ)賞罰(たまひものつみ)を行へ。頻(しきり)に奏(まを)すことに勿(な)煩ひそ」とのたまふ。(継体紀二十一年八月)

ここに「斧鉞」とあるのが「四尺廷刀」なる戈戟類であろう。また、「専行二賞罰一」が刑罰を職とする刑部卿に相当し、江田船山古墳出土の大刀銘にある「奉事典曹人名无利弖」に当たるのであろう。物部麁鹿火その人である。物部氏は、姓氏録や旧事記には、饒速日命(にぎはやひのみこと)の子、宇摩志麻治命(うましまぢのみこと)から出たとある。継体記には、「荒甲(あらかひ)」とあるが、紀に「麁鹿火(あらかひ、ヒは乙類)」と記されている。新手の鹿火のことかと想像される。鹿火とは、野営の際などに獣や蚊が襲ってくるのを防ぐために焚き火を焚いて煙や臭いを出して寄せ付けないようにした仕掛けである。万葉集に、「鹿火屋(かひや)」(万2265)とある。

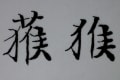

「无利弖」→「旡我弖」(三浦1993.61頁)

「无利弖」→「旡我弖」(三浦1993.61頁)

「奉事典曹人名」、銘文の18~20字目に判読されている「无利弖」は「旡我弖」に見える。「旡」は「既」の旁で、説文に、「旡 㱃食の气、屰(ぎゃく)にして息するを得ざるを㒫と曰ふ。反に从ひ欠す。凡そ㒫の属、皆㒫に从ふ。今変じて隸に旡に作る」とあり、嫌になるほど食べて咽ぶほどになって顔をそむける象形である。アゴエ(距)から連想される顎の鎌形が目立ってくる。名義抄に、「旡 音既、ツクス」とある。つまり、猛獣に襲われそうになったら、狩りでとった獲物を惜しみなく与えてしまえば良いということである。猛獣に尽くしてあげれば猛獣は食べ尽くして飽きてしまい、人を襲うことなく去って行く。役割として新手の鹿火である。ボディシールドになっているから、「荒甲」という用字も適っている。

「我」は一人称で用いられることの多い字であるが、旁は戈である。白川1996.に、「我は鋸。嵯峨・齟齬のように、ぎざぎざに刻む音。」(102頁)と、「戈」の「語系」が示されている。説文に、「我 身を施すを自ら謂ふ也。或説に、我・頃は頓(つまづ)く也。戈に从ひ𠄒(すい)に从ふ。𠄒は或説に、古の垂の字なり。一に曰く、古の殺の字は、凡そ我の属にして皆我に从ふといふ」とあり、名義抄に、「我 吾可反、禾(ワ)レ、イタツキ、カタヰ、禾ガ、ア」とある。イタツキとは、和名抄に、「平題箭 揚雄方言に云はく、鏃の鋭かざる者は之れを平題〈伊太都岐(いたつき)〉と謂ふといふ。郭璞に曰く、題は猶ほ頭の如き也、今の戯射箭也といふ。」とある。先が尖っていて殺生能力がある鏃ではなく、犬追物で使われるような鳴鏑、蟇目の類を指すようである。鹿火は獣を殺すのではなく、遠ざけることに特化している。イタツキは新手の鹿火である。

「弖」字は「氐」の異体字である。名義抄に、「氐 羌也、ヲカス」、「羌 ツツガ」とある。憂いがないの意、つつがなし、のツツガに当てる「恙」と同意である。万葉集の「恙無」(万3253)は、他の仮名書きの用例(万894・1020・1021・4408)とともに、ツツミナクと訓まれている。障害のことをツツミ(ミは甲類)と言っている。堤(塘・隄)(つつみ、ミは甲類)とアクセントこそ違え、同音で同じような意味の言葉である。土を盛って流れの障壁とした。動物園で観覧客の柵の向こう側に、空堀を含めて堀が設けられていることがある。襲って来ないようにした新手の鹿火である。環濠集落の柵と堀の順についての検討は後考を俟ちたい(注15)。

鏑矢(犬射蟇目)(犬追物図、小笠原流@Wiki様「犬追物」http://ogasawararyu.wiki.fc2.com/wiki/%E7%8A%AC%E8%BF%BD%E7%89%A9)

鏑矢(犬射蟇目)(犬追物図、小笠原流@Wiki様「犬追物」http://ogasawararyu.wiki.fc2.com/wiki/%E7%8A%AC%E8%BF%BD%E7%89%A9)

「弖」=「氐」=「羌」=「恙」=「堤」(アフリカゾウのゲージ、多摩動物公園)

「弖」=「氐」=「羌」=「恙」=「堤」(アフリカゾウのゲージ、多摩動物公園)

以上から、銘文の18~20字目は「旡我弖」であり、「旡我弖」はアラカヒ(ヒは乙類)のこと、万葉集に見られる義訓の類の延長線上にあると知るに至る。「奉事典曹人名旡我弖」とは、刑部卿に相当する物部大連麁鹿火(?~宣化元年(536))のことである。北部九州を制圧した物部麁鹿火のとった政策は、朝鮮半島からの新技術の直輸入垂れ流しを止め、ヤマトに合った形で技術導入を図ることにあったと見受けられる。竈は受け入れるが鉄製の釜は受け入れない、といったことである。国内産業の保護政策の側面も有したと思われる。筑紫国造磐井が採り入れて行っていた技術や制度は、当時のヤマト朝廷から見れば異端であり、民族的アイデンティティさえ戸惑うほどの脅威だったのであろう。

「獲□□□鹵大王」

冒頭の大王名「獲□□□鹵大王」(稲荷山古墳出土鉄剣銘「獲加多支鹵大王」)も、ワカタケル大王(雄略天皇)ではない。かつては、「治天下𤟱□□□歯大王世」と読み、多遅比弥都歯大王(反正天皇)にあてる説(福山敏男)もあった。それが稲荷山古墳から銘のある鉄剣が見つかり、「獲加多支鹵大王」をワカタケル大王とするようになった。しかし、銘文は、万葉集に見られるような義訓が行われている。この部分だけ仮名書きで記すことはかえって考えにくい。大刀が江田船山古墳の2番目の被葬者の副葬品として埋納されたのは520年頃のことである。ワカタケル大王=雄略天皇(在位、457~479年)代ではなく、継体天皇(在位、507~531年)代、ヲホド大王(「男大迹天皇」(継体紀即位前紀)、「袁本抒命」(継体記)、ドは乙類)の御世である。19~21字目の「旡我弖」が(物部)麁鹿火のこととわかったから、1~11字目の「(台)天下獲□□□鹵大王世」は継体天皇の時代のことであるとするのが整合的な解釈である。

従来の説の矛盾点は被葬者の副葬品の年代ばかりではない。稲荷山鉄剣の銘文中に、「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」とある。通説では、「ワカタケル大王の寺(役所の意かとされる)が磯城宮(しきのみや)に在りましし時」と読んでいた。「斯鬼宮」はシキノミヤである。雄略天皇の泊瀬朝倉宮を“広域磯城”の域内だからそう記されていると解釈するのは強引すぎる。また、記紀によれば、雄略天皇は都を遷していないから、わざわざ宮都の場所を特定して断る必要もない。崇神天皇の都した磯城瑞籬宮は桜井市金屋に、欽明天皇の都した磯城嶋金刺宮は桜井市慈恩寺に、継体天皇が二十年九月に遷った磐余玉穂宮は桜井市池之内にあったものと推定されている。これらは確実に磯城に所在する。「獲加多支鹵大王」が継体天皇のことを指すとすれば、大王名と宮都名の矛盾も解消する。

継体天皇の都した場所は、紀に、以下のように記されている。

[元年(507)正月……]樟葉宮(くすはのみや)に行至(いた)りたまふ。…河内国交野郡葛葉郷(大阪府枚方市楠葉付近)

五年(511)の冬十月に、都を山背の筒城(つつき)に遷す。…山城国綴喜郡(京都府京田辺市多々羅都谷付近)

十二年(518)の春三月……に、遷りて弟国(おとくに)に都す。…山城国乙訓郡(京都府長岡京市今里付近)

二十年(526)の秋九月……に、遷りて磐余の玉穂に都す。…大和国式上郡(奈良県桜井市池之内付近)

稲荷山鉄剣の銘文中の「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」の「斯鬼宮」とは、最後の磐余玉穂宮のことを指すとわかる。磐余は磯城にある。「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」と記しているのは、継体20年(526)の遷都以降、没する継体25年(531)までのことである点を明記するものである。そして、稲荷山古墳出土鉄剣銘に「辛亥年」とあるのは、西暦471年ではなく、継体二十五年(531)に当たる(注16)。

「獲□□□鹵」において、「獲鹵」という言い方は、今日、特に三国志のゲームの世界に行われている。敵の軍用品・兵器などをぶんどることを鹵獲という。史記・楽毅伝に、「是に於て燕の昭王、斉の鹵獲を収めて以て帰る。(於是燕昭王、収斉鹵獲以帰。)」とある。継体紀に記されたことと、これまで見てきたことを綜合すると、物部麁鹿火は筑紫国造磐井と戦い、相手方の持っていた物品、「大鐵釜」を戦利品として接収し、大刀を製作している。「大鐵釜」はヤマト朝廷側にはなかなかなかったものであろう。鉄の釜を使う文化になく、その後も南部鉄器に盛んになるまで見られない。朝鮮半島文化を受け入れていた北部九州の磐井側にしかなかった。敵方の兵器や利器、物資、わけても鉄をぶんどって自分のものとした。

歴史書である日本書紀によれば、継体天皇が皇位を継いだ過程は、皇位継承者がほとんどいないなか、豪族による合議制で決められていったように描かれている。国王が不在になると、激烈な権力闘争が行われても不思議ではない。それが平和裏に決まり落ち着いている。なぜ大伴氏や物部氏は、自らがトップに立つことを試みなかったのか。歴史学ならびに政治学の課題である。と同時に、戦において持たざる側が勝利するためには、鹵獲の術こそ大切であったことは理解されなければならない。数ある漢字のなかから鉄剣に刻まれている文字をすすんで選んだ理由が物語っている。

継体天皇は、連れて来られた天皇である。捕虜の天皇である。大王自体が“鹵獲”されている。「鹵」は「虜」に通じ、説文に、「虜 獲たるもの也。毋に从ひ力に从ひ虍声」とある。「獲□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、捕虜の大王の意にとれる。それが巡り巡って筑紫国磐井の乱では、鹵獲した物品で大刀を作らせる側の大本営に立っている。まことにふさわしい文字面といえる。鹵獲→「獲鹵」と本末が転倒している。

「獲」か「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)か「◇(犭+隻)」か

「獲?(◆(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)?、𤟱?、◇(犭+隻)?)」(東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035177をトリミング)

「獲?(◆(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)?、𤟱?、◇(犭+隻)?)」(東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035177をトリミング)

稲荷山古墳出土鉄剣銘によって補うことで成立している「獲□(加)□(多)□(支)鹵」の最初の字は、「獲」の異体字であるとされている。東野2004.は、「異体字の場合、時代が下る例であっても、その発生が新しいとはいえず、傍証とすべきである。あるいは象嵌の省略ともみられよう。また隹の横画が三本の異体は、古くから例がある。この文字は「獲」の異体字と断定してよいであろう。」(98頁)とする。この説には同意できない。東野2004.が引用する藤沢一夫氏の指摘による日本書紀巻十四の古写本中に縦画のない形の「獲」の字は、宮内庁書陵部本のもので、下に示すいちばん左の字に当たる。つづいて同巻中に他の4例がある。

「獲」(宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システムhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430004/3945aff6b628401fb9b609e5baac266aの8/38(16-12)、同(7-11)、10/38(8-9)、31/38(16-7)、32/38(5-3)を模書)

「獲」(宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システムhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430004/3945aff6b628401fb9b609e5baac266aの8/38(16-12)、同(7-11)、10/38(8-9)、31/38(16-7)、32/38(5-3)を模書)

「獲」王僧墓誌(東魏・天平三年(536)刻、『石刻史料新編第三輯(三)漢魏南北朝墓誌集釈(上)』新文豊出版公司、拓本文字データベースhttp://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar?query=%E7%8D%B2参照)。

「獲」王僧墓誌(東魏・天平三年(536)刻、『石刻史料新編第三輯(三)漢魏南北朝墓誌集釈(上)』新文豊出版公司、拓本文字データベースhttp://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar?query=%E7%8D%B2参照)。

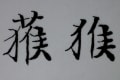

左:「獲」字、右:「猴」字(岩崎本日本書紀皇極紀四年正月条を模書)

左:「獲」字、右:「猴」字(岩崎本日本書紀皇極紀四年正月条を模書)

当該文字に関しては、書陵部本では、「隹」の左縦画を伸ばし、中軸縦画から「又」の左払いへと続ける字で、「又」の横画は記さない。その中軸縦画は、筆が浮いてかすれているに過ぎない。他の4例も含めて見れば、草冠の位置が全体を覆うか旁だけを覆うか、また、草冠の三画目の左払いが犭偏の一画目に続くこともある。「隹」部分の中軸縦画から「又」の左払いへと続ける際、上から始まるか途中(「隹」の横画の2本目ぐらい)から始めるかといった違いはあるが、中軸縦画は有るものとして筆記されている。筆記者の意識に縦画が無いものとしては筆記されていない。しかも、草冠も有る。「傍証」とはならない例と考える。そして、岩崎本のように、確実に横画数が少なくても「獲」の字としてためらわれていない。大刀銘の文字以上に横画を省いている。紙本墨書で技術的に難しいわけではない。“傍証”とするのに気づかうのは、縦画、横画の本数よりも、全体的なバランス、印象としての“字体”であるように思われる。およそ他に例がなく、違和感あるものを異体字とは定められない。江田船山古墳出土鉄剣銘の文字は芸術的な価値を問うものでもない。

そしてまた、「獲」の字をワと読む例を、筆者は勉強不足で他に知らない。吏読によるのであろうか。漢音にクヮク、呉音にワク、入声陌韻である。仏典にギャク、梵語の pratilambha、西蔵語の thob-pa の訳、得の一種とする。稲荷山鉄剣の銘文では、アクセントまで引き写してあるとまで論じられている(注17)。

亀井1979.は、隹とするには縦画を欠いているように見えるので、「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)とあるように見えるとし、「蝮」字の獣偏化説(福山敏男)のようにとるには、下部の又との釣り合いがとれないとする。筆者はこの見解を積極的に評価する。

「獲」字はウ(下二段、エ・エ・ウ・ウル・ウレ・エヨ)、トル(四段)の意である。説文に、「獲 獵の獲(う)る所也。犬に从ひ蒦声」とある。白川1996.によれば、「犬は猟犬を意味する。獲得の初文である隻は、あるいは鷹を用いたものであろうか。」(167頁)と推測されている。けれども、白川1995.では、「蒦(かく)は本来は鳥を捕ることであるから、狩猟の獲物より収穀の穫の義となったものであろう。」(138頁)ともする。漢字の成り立ちについてはともかく、上代のヤマトコトバでどう受け取ったかが検討課題である。そして、銘文に「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)と記した。

「獲」という字は、ヤマトコトバに、トル、ウ、エなどと訓まれるであろう。もちろん、倭人の頭の中では、ヤマトコトバが先にあって、それにあてる漢字として見えている。獲物を獲ることが字に表されていると考えたであろう。そして、この個所の刻銘「◆」のアイデアは次のようなものであったろう。動詞トル(取・執・獲・捕・採)の連用形がトリ(万葉集に防人歌など特定の場合を除きトは乙類)で、トリ(鳥・隹・鶏、トは乙類)に同じである。言葉として同じなのはおもしろいことである。そこで上手な文字を造ってみている。銘文の「◆」に見える字はどんな鳥か。まず、草冠がない。草の生えているところにいる雉や鶉や雀や、それを狙う鷲や鷹などではない。水鳥であろう。獣偏ははっきりしているし、「又」部も明らかである。よって、推進力よく狩猟をする水禽類である。パンをちぎって貰っている鴨など平たい嘴の鳥ではない。字形からは頭の毛が寝ており、中軸の縦画がなく、横画も1本足りない。羽が折られている鳥と思われる。そのような鳥は唯一、ウ(鵜)である。捕られた鳥で魚を獲る鳥である。

カワウ(?)(洗足池)

カワウ(?)(洗足池)

ウは鵜飼に使われる。彼らは猟をするが、獲物を吐き出して鵜匠に捧げる。捕られた当初、慣れるまで、逃げないように羽を折ることも行われた。「獲」の訓に、ウ、トル(トリ)とあるのだから、これは鵜を表していること間違いない。無理やりでも言うことを聞かされる鳥が、ウである。ヤマトコトバの感動詞にウ(諾)とある。ウという言葉は、ウン、と承諾するしか選択の余地がないことを表している(注18)。そういう意味合いを込めた書記言語として「◆」という象形文字を用いている。「◆」は、野生のウではなく鵜飼の鵜のことを示す。孤例の国字である。

鵜飼(渓斎英泉(1791~1848)、岐阻路ノ驛 河渡 長柄川鵜飼舩、横大判錦絵、江戸時代、19世紀、東博展示品)

鵜飼(渓斎英泉(1791~1848)、岐阻路ノ驛 河渡 長柄川鵜飼舩、横大判錦絵、江戸時代、19世紀、東博展示品)

鵜飼、塩焼き、北から来た継体天皇

つづく「加」はカ、「多」はタ、また、記紀万葉などの古代文献の多くに「支」はキ(甲類)と仮名として訓んでいる。「鹵」は呉音でル、漢音でロ、本来の意味は岩塩、シホである。塩の旧字は鹽である。説文に、「鹵 西方の鹹地也。西の省に从ひ、鹽の形に象る。安定に鹵県有り。東方に之れを㡿(せき)と謂ひ、西方にては之れを鹵と謂ふ。凡そ鹵の属、皆鹵に从ふ」とある。すなわち、「加多支鹵」はカタキシホ(堅塩、キは甲類)のことと解釈でき、古語にキタシ(堅塩、キは甲類)である。

堅塩媛(きたしひめ)と曰ふ。堅塩 此には岐拕志(きたし)と云ふ。(欽明紀二年三月)

所以(このゆゑ)に、造姫(みやつこひめ)に近く侍(つかへまつ)る者、塩の名称(い)はむことを諱みて、改めて堅塩(きたし)と曰ふ。(孝徳紀大化五年三月)

黒塩 崔禹錫食経に云はく、石塩は一名に白塩、又、黒塩有りといふ。〈今案ずるに、俗に黒塩と呼ぶは堅塩と為(す)。日本紀私記に堅塩を木多師(きたし)と云ふは是也。〉(二十巻本和名抄)

日本国語大辞典の「きたし【堅塩】」の「語誌」に、「固くする意の動詞「きたす」があって、その連用形「きたし」に「しほ」の付いた「きたししほ」の下略とする説がある。この説によれば、苦汁(にがり)を取り除くために塩を煙でいぶし固めたのが堅塩であり、挙例の「十巻本和名抄」(ママ)にあるように色は黒となる。」(④154頁)とある。当時、塩は、製塩土器を用いて水分を蒸発させて生産されていた。カマの話であることのつながりを思わせる。考古学においては、土器製塩について、正確な製法はなお確かめられていない(注19)。塩田法が採り入れられて古代の製塩技法そのものが不明となり、推測するしかなくなっている。大略は、海水から鹹水を得、さらに煮沸して、さらには苦汁(にがり)分を焼ききり(MgCl2→MgO)、黒く堅い塊になる。それを堅塩(黒塩)と呼んでいるようである。

その製塩土器には先の尖ったものがあり、それが分離して支脚となり、また、煮詰めるに当たって1つの炉にいくつも並べられて注ぎ足されながら焚かれ続けたようである。製塩土器の先の尖り、ないしその分離は、本邦における竈において、羽釜に代わって土器製の長胴甕が用いられ、据え付けるために支脚を置いたのととてもよく似ている。鉄物資が不足している列島で、鉄製の羽釜ではなく、長胴甕を利用すれば良いと気づくヒントは、この製塩土器の形態にもあったのではなかろうか(注20)。仮にそうであるとすれば、言葉の上では、カマ(釜)→カメ(甕)(メは乙類)へと言い換えたということになる。言い間違えて噛んでしまった已然形の「噛め(メは乙類)」と既成事実化している。本邦に岩塩は産出しないから、カタキシホと言えずにキタシシホと言っていることになっている。

浦入遺跡の製塩土器支脚?(平安時代、850年頃)(舞鶴市HP)

浦入遺跡の製塩土器支脚?(平安時代、850年頃)(舞鶴市HP)

カマドの模式図(横浜市歴史博物館展示パネル)

カマドの模式図(横浜市歴史博物館展示パネル)

つまり、「獲加多支鹵大王」とは、堅き塩を獲た大王のこと、すなわち、キタシ(来、キは甲類)こと、来させることを獲た大王である。方角的にも北(キは甲類)である。方角のことをシという。北方から来させた。越前出身である。継体天皇は、皇統が絶えたのでお迎えした天皇である。どういう伝手で来てもらったかというと、「枝孫(みあなすゑ)」(継体紀元年正月)、「趺萼(みあなすゑ)」(継体紀元年二月)を辿ってふさわしい人物を選んでいる。ミアナスヱは御足末の意である。穴の末にあるものとも洒落ができる。継体天皇の名は、ヲホド(男大迹・袁本抒)である。大系本日本書紀にあるように、「ヲホドは小さいホド(塊)の意。」((三)382頁)である。和名抄に、「百部 陶隠居に曰く、百部〈保度豆良(ほどつら)〉は、一種に百部有るを以て、故、以て之れを名づくといふ。」とある。マメ科の多年草植物で、根に塊を多数生じて繁殖する。漢方に百部根である。サツマイモ風の出来栄えである。つまり、芋蔓式に見つけたのが導き出したのがヲホド大王である。上手く引かないと切れてしまい掘り取ることはできない。実際、継体前紀には、当初、「足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)の五世(いつつぎ)の孫(みまご)倭彦王(やまとひこのおほきみ)」を丹波国桑田郡に見つけて来てもらおうとしたが、迎えようとした兵士の軍勢に恐れをなして逃げられてしまっている。2番目に白羽の矢が当たったのが男大迹王である。

百部(岩崎灌園・本草図譜、蔓草廿八、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287138/5をトリミング結合)

百部(岩崎灌園・本草図譜、蔓草廿八、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287138/5をトリミング結合)

百部根の様子を見れば、それがホドと言うに適当であることがわかる。薪を集めて煮炊きや製塩のために土器を熱している場所、ホド(火処)によく似ている。ホドという語は上代に見られないが、火処(火床)の義であるとするなら、「蘿(ひかげ)を以て手繦(たすき)に為て火処(ほところ)焼き」(神代紀第七段本文)とあることから、ドは乙類である。古語拾遺の相当個所に、「庭燎(にはひ)を挙(とも)して」と、焚き火であることを表している。色は赤褐色、炎のようであるとも、赤く燃えた薪のようであるとも見える。タキギ(薪)という語は焚き木の意である。

……其の船の材(き)を取りて、薪(たきぎ)と為(し)て塩を焼かしむ。是に、五百籠(いほこ)の塩を得たり。則ち施(ほどこ)して周(あまね)く諸国(くにぐに)に賜ふ。(応神紀三十一年八月)

製塩の話になっている。他方、マキ(薪)という語は、新撰字鏡に「㯕 素嵆反、𢳋也、小樹也、万木(まき)、又己曽木(こそぎ)也」とある。木のキは甲類である。これは種を播(ま)くのマクの連用形マキ(キは甲類)と関係がある語と考えられ、播の字には、名義抄にホドコスの訓がある。火処の火を拡がらせるようにどんどんくべていく。まるで、百部根のような塩梅に火処が張っていっている。ハル(張)という語において、張り巡らすことと脹らむこととを兼ね備えた語が、ホドコス(ホドコル)という語であろう。その上に製塩土器は置かれ、海水は濃度を増して鹹水、さらには、堅塩(きたし)に仕上がっていく。海水(鹹水)が注ぎ足されるとともに、薪もつぎつぎに足されていく。最終的に、口を上に開けた製塩土器に堅塩が固まっている。丸い土器に塊になって肥っている。

うがいと百部根

塩焼き(ひろしま県庁「月刊こちら広報課」2016年10月号、https://www.pref.hiroshima.lg.jp/kouhou/201610-yokubari.html)

塩焼き(ひろしま県庁「月刊こちら広報課」2016年10月号、https://www.pref.hiroshima.lg.jp/kouhou/201610-yokubari.html)

うがい(いらすとや様「がらがらうがい」https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_52.htmlをトリミング)

うがい(いらすとや様「がらがらうがい」https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_52.htmlをトリミング)

塩が出来あがっていく過程を見ていると、あたかも嗽をしているようである。ヨード水溶液以前、嗽をするのに塩水を使うことがあった。現在の医学的知識でも、健常時は塩水を使った方が良いとされている。ガラガラとあぶくを立てて嗽をするのと、グツグツと塩が煮え上って行くのはよく似ている。そして、鵜飼の仕方は、鵜の喉の下部に紐をゆるく結い、ペリカン様の喉に獲物を入れはするが飲み込めなくし、その手綱を5~10数本ぐらい鵜匠が操るものである。その様子は、ホドヅラ(百部根)の芋の出来具合とよく似ている。本草和名に、「百部根 欬薬」とある。根を乾燥させてうがい薬にした。名義抄に、「嗽 クチススグ、ウガヒス」、下学集に、「鵜飼 ウガイ、嗽(クチススグ)也」とある。嗽(うがひ、ヒの甲乙未詳)という語は、早くからその語源について、鵜飼(うかひ、ヒは甲類)との関係が取り沙汰されている。鵜が魚をのんでは吐き出すこととの連想を見たらしい。

さらに筆者は、百部根が「欬薬」とされている点に注目している。1本のホドツラから根が広がり、それぞれの先で張り膨らんで塊となっているところは、1人の鵜匠が操る手綱の先に、それぞれ喉を膨らませた鵜がつながれていることに相同であると見てとれる。百部根も鵜も、のんでは吐き出すのに長けている。痰を取るのに百部根を使っている。魚を獲るのに鵜を使っている。百部根も鵜も、吐き出させられている。鵜飼に必要な技能とは、上手に引き寄せる手綱さばきである。空位の天皇を埋めるためにも、上手に引き寄せる必要があった。銘文に、「其の統ぶる所を失はず(不失其所統)」と読まれているのは、鵜飼の手綱さばきに似ていて、ホドツラのたくさんの根の先に太った根があり、それを切らないように手繰り寄せられたことを指している。「統(す)ぶ」という語は、一つにすること、まとめることが原義で、支配の意に用いられるのはその展開形のようである。

海神(わたつみ)、是に、海の魚(いをども)を統(す)べ集(つど)へて、其の鉤(ち)を覓(と)め問ふ。(神代紀第十段一書第一)

機衡(よろどのまつりごと)を綢繆(すべをさ)めたまひて、神祇(かみつかみくにつかみ)を礼祭(ゐやま)ひたまふ。(垂仁紀二十五年二月)

皇太子(ひつぎのみこ)、乃ち皇祖母尊(すめみおやのみこと)、間人皇后(はしひとのきさき)を率(ゐてまつ)り、并(あはせ)て皇弟等(すめいろどたち)を率(す)べて、往きて倭飛鳥河辺行宮(やまとのあすかのかはらのかりみや)に居(ま)します。(孝徳紀白雉四年是歳、北野本訓)

毎年(としのは)に 鮎し走らば 辟田河(さきたがは) 鵜(う)八頭(やつ)潜(かづ)けて 河瀬尋ねむ(万4158)

万葉集の例は、越中守大伴家持の歌である。紐のような根を手繰り寄せて天皇に据えたというのが、越の国から迎えられた継体天皇即位の話であった。何羽もの鵜が同時に鵜飼にかり出されて喉を膨らませるのと、何甕もの製塩土器が一つの炉(火処)に焚かれて塩の泡を立てるのと、何本もの百部根が一株に膨れるのとは、類推されるに足るだけの共通項を持っていた。物質的には釜文化 v.s. 甕文化の戦いが、筑紫国造磐井の乱であった。勝利した側は、製塩土器に由来した甕文化を竈に融合させ、普及させた。ヲホド大王は越(こし、コは甲類)の国から連れて来られて、そのトップに君臨している(注21)。応神紀三十一年条の例から考えると、塩を焼くこと(堅塩づくり)とホドコシ(施、ド・コは乙類)という語は関連づけられて観念されているようである。塩を施すことで諸国を統べている。

カタキは堅い意味のほかに、難しい、厳重な、の意がある。「◆□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、取り来たし大王、また、得難き大王のことを暗示している。継体天皇は、ほとんど拉致された状態で連れて来られた。その際には厳重な警備が求められた。威儀を高めなければ正統性も確保されないから、武装した大行列で迎えに行くことになる。

臣連等を遣(まだ)して、節(しるし)を持ちて法駕(みこし)を備へて、三国(みくに)に迎へ奉る。兵仗(つはもの)夾み衛り、容儀(よそひ)粛(いつく)しく整へて、前駆(みさき)警蹕(お)ひて、奄然(にはか)にして至る。(継体紀元年正月)(注22)

礼節を守って誠実に熱心に天皇になってもらおうと説くが、疑問をいだき、知り合いの河内馬飼首荒籠(かふちのうまかひのおびとあらこ)へ使いをやって助言を求め、2泊3日話し合ってようやく大臣や大連の本意がわかったという。はるばる都からやって来たのは、味方かどうか知れないのである。自由にのんびり田舎暮らしをしていたのが、急に兵隊さんに囲まれたら、守られているというよりも囚われて窮屈だと感じるのは当然であろう。そんなに仰々しくしなくても、事を難しくしなくても、都へ行けと言われれば行くことは可能である。けれども、出自が確かであることを示すには、仰々しくして威厳を持たせるしかないのである。天皇とは、あくまでも豪族が合議で決めて据えるものであった。兵士の儀仗の行列は、「鹵簿(みゆきのつら)」(雄略記、天武紀七年四月)という。「前駆警蹕」とは、鹵簿を整えることである。塩(鹽)の製造量を帳簿につけたり、荷札にして都へ貢物として送ることについて、鹵簿という語を関連させて考えられていたようである。その根拠は、相談相手の知り合いが、河内馬飼首荒籠という人だからである。河内馬飼が越前国の三国とつながりがあったのは、馬の飼育に塩が必要だったから仕入れていたのであろう。

そして、カタキには敵(仇)(かたき、キは甲類)の意もある。カタキ(敵・仇)のキは人の意で、オミナ(嫗)の対のオキナ(翁)、イザナミと対のイザナキの、キ(甲類)は男の人を表す。片+キの意である。突然現れた軍勢は、もとを辿れば自分の祖先を追いやった豪族の末裔だから、親の親の親の親の親の仇のような存在に当たる。男大迹王は、「誉田天皇(ほむたのすめらみこと)の五世(いつつぎ)の孫(みまご)、彦主人王(ひこうしのおほきみ)の子(みこ)」(継体即位前紀)である。

以上いろいろ検討した結果、「◆□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、カタキを鹵獲(「獲鹵」)せし大王、堅塩(きたし=来たし)を獲し大王のことから、ヲホドノオホキミ(男大迹王)、継体天皇のことを指している。ひげが切れないようにホド(百部)の芋を掘り取った。漢字の「部(べ)」は、大化改新前に、朝廷や豪族に仕えたさまざまな職能集団を指す。「部曲(かきべ)」などともいう。それが百も連なるようなことだと、漢方薬にする百部根という字面は語っている。部の民を百も連ねることができるのは天皇ぐらいである。そして、ヲホドだから小さな塊状の芋である。ヤマト朝廷は“象徴天皇”を失ったとき、手繰り寄せた。小さな手がかりをつかんで宮都へ連れ帰った。裏返せば、皇統の血筋とは、ホドツラ(百部根)が地中で根を広げてそれぞれ張り膨らみ太っているように、実は案外どこにでも隠れて広まっているということになる。

「伊太(和→加)」=「いたか」説

「和?(加?)」(左:江田船山鉄剣銘、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/C0035185.jpgをトリミング、右:魏太監劉華仁墓誌銘、京都大学人文科学研究所所蔵石刻拓本資料http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/imgsrv/takuhon/type_b/html/nan0214x.htmlをトリミング)

「和?(加?)」(左:江田船山鉄剣銘、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/C0035185.jpgをトリミング、右:魏太監劉華仁墓誌銘、京都大学人文科学研究所所蔵石刻拓本資料http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/imgsrv/takuhon/type_b/html/nan0214x.htmlをトリミング)

最後に、もう一人、銘文に名が示された「伊太(和)」について考える。「和」ではないかとする字は「加」とする説もある。筆者は「加」と見る。イタカである。イタカとは、通例、板書き、あるいは板書きの略かとされ、居鷹・為多加・異高とも表記される。功徳、善根、供養のために小さな板の卒塔婆に経文、戒名などを書き、流れ灌頂を行って読経をして銭を乞う乞食坊主をいう。この語が古代にさかのぼるとする証拠はない。けれども、卒塔婆のような細長い大刀の棟(嶺)に文字を刻むという仕業は、何か特別な行いとして人々の注目に値したことと思われる。七十一番職人歌合には、「穢多」と歌を競い合っている。描かれている「いたか」は覆面をしており、社会から排除された賤民、非人の部類のようである。記されている「いたか」の歌に、「文字はよし見えもみえずも夜めぐるいたかの経の月のそら読」とある。月の光の下で象嵌を施す作業を行っていたとする解釈は、「八月中」のナカノトヲカの解釈において(注6)に述べた。

いたか(狩野晴川・狩野勝川模、七十一番職人歌合(模本)、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttp://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0017483をトリミング)

いたか(狩野晴川・狩野勝川模、七十一番職人歌合(模本)、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttp://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0017483をトリミング)

そんなイタカの仕事にふさわしい人物が、継体紀に記されている。

十二月に、筑紫君葛子(つくしのきみくずこ)、父(かぞ)[筑紫国造磐井]のつみに坐(よ)りて誅(つみ)せられむことを恐りて、糟屋屯倉(かすやのみやけ)を献りて、死罪(しぬるつみ)贖はむことを求む。(継体紀二十二年十二月)

命乞いをしている。乞食僧に等しい。この葛子(コは甲類)という言葉は、葛粉(コは甲類)に同じである。葛の根を何回もさらすことによってデンプンをとり出したものである。葛餅、葛切、葛湯などに用いられているが、労多くして功少ない食材である。救荒植物であった。まさに命乞いを意味する。筑紫君であったはずである。ツクシ誰の子、スギナの子のはずである。いつからクズの子に成り下がり、晒し者になったのか。クズは屑でもある。吉野葛を久助葛といい、久助とはできそこないのことを指している。献納している屯倉の名の、糟屋のカスは滓をも指す。いかにもとってつけたような紀の記事は、人間のくず、かす、と呼ばれるような所業を示唆している。反乱が鎮圧されたら、一族郎党皆殺しが必定で、所領地の一部を差し出して許されるものではない。「筑紫君葛子」なる人も、出家した坊主のなかでもさらに命乞いをしているから、イタカと呼ばれる立場に落ち着いたということであろう。仏門に下ることとは、本来、命を捨てることを意味する。そこで、「作刀者名伊太加書者張安也」となった。

四季花鳥図巻 巻上(酒井抱一(1761~1828)筆、絹本着色、江戸時代、文化15年(1818)、東博展示品)

四季花鳥図巻 巻上(酒井抱一(1761~1828)筆、絹本着色、江戸時代、文化15年(1818)、東博展示品)

上に、「書者」の「者」は、②形式名詞的用法ではないと捉えた。①提示用法に、書くことは張り安んずることである、の意とした解釈も示した。中世のイタカという職業者は、この作刀者にして銘を刻んだ人物をこのように綽名したことに始まるのであろう。そのうえで、③仮設用法とも解釈される可能性がある。なぜなら、銘を刻まされているイタカ、こと、筑紫葛子は、敗北者側の捕えられた囚人だからである。書けと言われて訳も分からず言われるがままに書いたのではなく、屈辱的な文言を刻まされたということである。

「張」は弓を張るように長大にすることをいう。詩経・小雅・吉日に、「既に我が弓を張る(既張我弓)」とあり、張って大きくする意に用いる。張り出して来て大きくなった勢力に筑紫国造側は滅ぼされた。その名は、ヲホド(「男大迹」)であった。「旡我弖」こと、既に我が弓を張った“吉日”気取りで「弖」の字を使っている物部麁鹿火に敗北した。ヲホドはもともと遠い越の国にいた。一筋のアナスヱを手掛かりに手繰り寄せられたヲホド=ヲ(小)+ホド(塊、ドは乙類)であった。それがあれよあれよという間に勢力を拡大し、版図を広げた。ホドツラ(百部)が蔓延ったのである。塊根がたくさんできたことに準えている。ヤマトコトバにホドコス(ド・コは乙類)という。ホドコスはホドコルの他動詞形である。広く及ぶようにする、延び広がるようにする、広く行き渡らせる、の意であり、延びた先で肥え太って張って大きくなっていることに着眼した語である。上にあげた「則ち[塩を]施して周く諸国に賜ふ。」(応神紀三十一年八月)以外の諸例をあげる。

夫の噉(くら)ふべき八十木種(やそこだね)、皆能く播(ほどこ)し生う」とのたまふ。(神代紀第八段一書第五)

凡て此の三の神、亦能く木種を分布(まきほどこ)す。(神代紀第八段一書第五)

縦使(たとひ)星川、志を得て、共に国家(くにいへ)を治めば、必ず当に戮辱(はぢ)、臣連に遍くして、酷毒(からきこと)、民庶(おほみたから)に流(ほどこ)りなむ。(雄略紀二十三年八月)(注23)

馬、野に被(ほどこ)れり。(顕宗紀二年十月)

汝是れ微(いや)しと雖も、譬へば小火(いささかなるひ)の山野を焼焚(や)きて、村邑(むらさと)に連延(ほどこ)るが猶し。(欽明紀五年二月)

忍壁皇子の宮より失火(みづながれ)延(ほどこ)りて民部省(かきべのつかさ)を焼けり。(天武紀朱鳥元年七月)

北戸の間に分張(ほどこ)せり。(遊仙窟)

妙る宝を貧き人に分ち施(ほどこ)し、……(三宝絵序)

▲(肉偏に亰) 張也、脹也、又分脹也、波留(はる)、又布止留(ふとる)、又久佐留(くさる)、又保止去留(ほどこる)(新撰字鏡)

名義抄では、措、播、誇、班、宣、広、施、矢、散などにホドコスという訓を与えている。時代別国語大辞典に、「トの清濁および甲乙を古い例によって証することはできない。ホドコス・ホドコルは、ハダク(下二段、ただし古い例ではない)・ハダカル(四段、ただし古い例ではない)と対応するのではなかろうか。この推定に立つならば、トは、ア列音との転換が常に行なわれる乙類オ列音だったという想定も可能である。」(657頁)とある。神代紀の例は植物の繁茂の用例で、ホドヅラ(百部)の譬えによく適っている。

ホドコシのコは乙類である。コシ(越、コは甲類)とは異なる。ホド(塊)が越えていったということではない。コシ(層、コは乙類)と関係する語であろう。五重塔などの屋根と屋根の間のくびれの階層のことをいう。腰(こし、コは乙類)と関係する語かともされている。新撰字鏡に、「層 子恒反、重居也、重也、累也、級也、重屋也、高也、志奈(しな)、又、塔乃己志(たふのこし)也」とある。法隆寺五重塔は、上から瓦葺屋根が五重、その下に板葺でもう一重、裳層(もこし)一枚と呼んでいる。塔の初層は、元来、仏陀の棺を納める場所で、龕(喪輿)(もこし、コは乙類)に当たる。塑像で凸凹に造られるのは、説文にいう「鹵 西方の鹹地也」の光景を再現しているようである。ここに、中古のシホゴシ(塩ごし)と上代のモシホ(藻塩)という語の間の接点を見出すことができる。モ(裳)とはスカートのこと、コシ(層)である。塩焼きは、土器に海水か鹹水を足しながら、薪を足しながら作られる。何層にもわたって塩が結晶化していき、薪の灰も積み重なっていく。助詞のモの意の and also を正確に表すように、製塩土器の内側でも外側でも同じように積み重なりが起こっている。結果、カチカチの堅塩(きたし)が出来上がった。それが到来物となった。キタシシホ=「来(きた)し塩」である。漢文訓読調でなければ、「来(こ)し塩」=コ(カ変動詞「来(く)」の未然形、コは乙類)+シ(過去の助動詞「き」の連体形)+シホ(名詞、塩)である(注24)。層塩(龕塩)(こししほ、コは乙類)なる概念を想定して検討された言葉であろう。かたまりの塩だからホド(塊)というにふさわしく、継体天皇の御名に合致している。

法隆寺五重塔初層北面涅槃像土(塑像、奈良時代(711年)、「法隆寺御朱印」様サイト)

法隆寺五重塔初層北面涅槃像土(塑像、奈良時代(711年)、「法隆寺御朱印」様サイト)

土器製塩の塩の析出(知多市HP「歴史民俗博物館 平成27年度活動報告」https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121800014/)

土器製塩の塩の析出(知多市HP「歴史民俗博物館 平成27年度活動報告」https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121800014/)

「伊太加(いたか)」こと、筑紫葛子は銘を刻まされた。第一の意味に、「張」にホドコシの訓を潜められていたのであろう。「男大迹(をほど)」こと、継体天皇というもとは小さな塊は、延び広がって行き渡らせて、あまねく及ぼすほどに蔓延るように増えたのである。三宝絵序の例に見えるように、憐れと思ってお恵みを与えてほしいと、筑紫葛子は命乞いをしている。富の再配分細分化は、強者、富者にとっては微分的にゼロに見えるかもしれないが、弱者、貧者にとっては無限大に思えるものである。ポピュリズムにおける臨時給付金支給は、投票行動に変化を起させる。ホドコシという語が展開された経緯が見て取れる。

「安」は本来の位置ではないが、漢文訓読に用いられる助字のイヅクンゾ(イヅクニゾ)、「也」は疑問の助字で、カ・ヤと訓める。つまり、「書者張安也」は、「書ケバホドコシイヅクニカ」と訓める。書けば施しはあると思うかもしれないが、どうしてそのようなことがあろうか、の意である。さらにはまた、ホドコシという語についての駄洒落でもあろう。「書クハホドコシイヅクニカ」である。書いたものは、ホド、つまり、男大迹天皇のことであるが、そのもといた越とは何処の国であろうか、という謎掛けである。なんと、九州にまで遠く覇を唱えている。そのことを顕彰する文章に仕上がっている。最後のわずか3文字によって、冒頭の「◆□□□鹵大王」(「◆加多支鹵大王」)=男大迹天皇(継体天皇)に始まった銘文内容をまとめ上げている。

紀に「安」を漢文訓読の助辞に訓む例は、偏在的ではあるが例がある。「安(いづく)にぞ欺くべけむ(安可レ欺乎)」(清寧前紀雄略二十三年八月)、「安にぞ異(け)なるべけむ(安可レ異)」(清寧紀三年七月)、「安にぞ自ら独り軽(かろみ)せむ(安自独軽)」(顕宗即位前紀清寧五年十二月)、「安にぞ輙(たやす)く疑を生したまひて(安輙生レ疑)」(雄略紀元年三月)、「安にぞ能く膝養(ひだしまつ)ること得む(安能得二膝養一)」(継体前紀)、「安にぞ空爾(むな)しとして答へ慰むること無けむ(安得三空爾二答慰一乎)」(継体紀八年正月)、「安にぞ率爾(にはか)に使となりて、余(われ)をして儞(い)が前に自伏(したが)はしめむ(安得四率爾為レ使、俾三余自二伏儞前一)」(継体紀二十一年六月)、「安にぞ輙く改めて隣の国に賜ふこと得む(安得三輙改賜二隣国一)」(継体紀二十三年三月是月)、「夫婦(いもせ)に配合(あは)せて、安(いづく)にか更に離(さ)くること得む(配二合夫婦一、安二得更離一)」(継体紀二十三年三月是月)、「婦女(めのこ)安にぞ預らむ(婦女安預)」(欽明前紀)、「新羅、安にぞ独り任那を滅さむや(新羅安独滅二任那一乎)」(欽明紀二年四月)、「安にぞ君に逆ふることを構へむ(安構レ逆<二於君一)」(孝徳紀大化五年三月)、「安にぞ父に孝(したが)ふることを失はむ(安失レ孝二於父一)」(孝徳紀大化五年三月)などとある。

すべて会話体で用いられている。イズクニゾが常訓であるが、継体紀二十三年三月是月条の2例目にイズクニカと訓んでいる。万葉集に、「いづくにか(何所尓可) 船泊てすらむ 安礼(あれ)の崎 漕ぎ廻(た)み行きし 棚無し小舟」(万58)とある。築島1963.に、「訓読では、…カの形と…ゾの形とでは、使用上の区別があるらしい。即ち、「イヅクニカ」「イヅクンカ」「イズコニカ」「イヅコンカ」「イドコンカ」などの、「…カ」を伴つた形は、多くは場所を示すもので、陳述副詞のやうに用ゐられるものは例が少いのであるが、これに対して「イヅクニゾ」「イヅクンゾ」「イヅコンゾ」「イドコンゾ」のやうに、「…ゾ」を伴ふ形には、場所を示す用法は無くて、陳述副詞[「何故に」「どうして」「何としてか」]のやうに用ゐられた例ばかりのやうである。」(451頁、漢字の旧字体は改めた。)とある。つまり、銘文に「書者張安也」とあるように「安也」と続けることによって、イヅクニカと「…カ」と訓む指示がなされているらしい。なお、イヅクニヤという言い方は見られない(注25)。

まとめ(銘文翻刻と釈訓)

江田船山古墳出土鉄剣銘は、ヤマトコトバを駆使して記された歴史記録であった。それは、ただ単に事柄を書きとどめることを目的としていたのではない。自らが自らの言葉で自らの行いを語ろうとしたときの、その生々しい実体験そのものを伝えようとした努力の結晶である。ヤマトコトバ自体をつくり上げながら定めていく作業なのであった。言葉が紡ぎ出される瞬間が活写されている。言葉が成り立ったそのときその現場そのもの、誕生秘話を抱えながら産み落とされた話、言葉と事柄が相即に結びつきつつ拘束し合う関係を伝えるものであった。無文字時代の言語の特性を表して余すところがない。75字ばかりで本論考の内容を受け継がんとしていた言語能力は、今日から見れば異文化であるとしか言えないものである(注26)。

(銘文)

台天下◆□□□鹵大王世奉事典曹人名旡我弖八月中用大鐵釜并四尺廷刀八十練(九)十振三寸上好(均)刀服此刀者長壽子孫汪々得□恩也不失其所統作刀者名伊太(加)書者張安也

(釈訓)

天の下治らしめしし◆□□□鹵大王(◆加多支鹵大王、こと、男大迹大王(をほどのおほきみ))の世(みよ)、典曹(うたへのつかさ)に奉事(つかへまつ)る人の名、旡我弖(キガテ、こと、物部麁鹿火)、八月(はつき)の中(なかのとをか)、大鐵釜(おほきなるしろがねのかま)并びに四尺(よさか)の廷刀(にはのかま)を用ゐ、八十(やそ)たび練り、九十(ここのそ)たび捃(あつ)む。三寸(みきだ)にし上(うへ)、好(よく)刀に均(ととの)ふ。此の刀を服(はか)せる者は、長寿(いのちなが)くして子孫(うみのこ)汪〃(さか)え、□恩(□のみうつくしび)を得る也。其の統(す)ぶる所を失はず。刀を作る者の名、伊太加(イタカ、こと、筑紫葛子)、書(か)くは張りて安(さだ)むる也(書けばホドコシイヅクニカ、書くはホドコシイヅクニカ)。

(つづく)

歴史的背景

この銘文に記される歴史事情について次に考える。

白石2002.に、「この銀象嵌銘を持った江田船山大刀は、須恵器の編年の物差しで申しますと、[田辺昭三氏が]MT15と呼ばれている須恵器の時期のものであるということが想定される。少なくともそれより古いとは考えられないということになるのです。……銀象嵌銘を持った江田船山大刀は、新相の遺物を伴った二番目の被葬者の持ち物であった可能性がきわめて高いということになるわけです。」(37頁)とある。田辺1966.の須恵器編年グラフにおいて、「MT15」(注13)は西暦520年頃のことかと思われる。この科学的鑑識は、現在、「獲□□□鹵大王」(江田船山古墳出土大刀銘)、「獲加多支鹵大王」(稲荷山古墳出土鉄剣銘)をワカタケル大王、すなわち、雄略天皇のことであるとの歴史認識の定説に、齟齬が生じていることを示している。

戦場での戈戟類、「旗鼓相望」(蒙古襲来絵詞、ウィキペディア・コモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takezaki_suenaga_ekotoba_1-2.jpgをトリミング)

戦場での戈戟類、「旗鼓相望」(蒙古襲来絵詞、ウィキペディア・コモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takezaki_suenaga_ekotoba_1-2.jpgをトリミング)九州で歴史的にインパクトのある事件といえば、筑紫国造磐井(つくしのくにのみやつこいはゐ)の乱(継体二十一~二十二年(527~528))である(注14)。須恵器編年のMT15の時期で当たっている。紀には次のようにある。

天皇、親(みづか)ら斧鉞(まさかり)を操(と)りて、[物部麁鹿火(もののべのあらかひ)の]大連(おほむらじ)に授けて曰く、「長門より以東(ひがしのかた)は朕制(かと)らむ。筑紫より以西(にしのかた)は汝制れ。専(たくめ)賞罰(たまひものつみ)を行へ。頻(しきり)に奏(まを)すことに勿(な)煩ひそ」とのたまふ。(継体紀二十一年八月)

ここに「斧鉞」とあるのが「四尺廷刀」なる戈戟類であろう。また、「専行二賞罰一」が刑罰を職とする刑部卿に相当し、江田船山古墳出土の大刀銘にある「奉事典曹人名无利弖」に当たるのであろう。物部麁鹿火その人である。物部氏は、姓氏録や旧事記には、饒速日命(にぎはやひのみこと)の子、宇摩志麻治命(うましまぢのみこと)から出たとある。継体記には、「荒甲(あらかひ)」とあるが、紀に「麁鹿火(あらかひ、ヒは乙類)」と記されている。新手の鹿火のことかと想像される。鹿火とは、野営の際などに獣や蚊が襲ってくるのを防ぐために焚き火を焚いて煙や臭いを出して寄せ付けないようにした仕掛けである。万葉集に、「鹿火屋(かひや)」(万2265)とある。

「无利弖」→「旡我弖」(三浦1993.61頁)

「无利弖」→「旡我弖」(三浦1993.61頁)「奉事典曹人名」、銘文の18~20字目に判読されている「无利弖」は「旡我弖」に見える。「旡」は「既」の旁で、説文に、「旡 㱃食の气、屰(ぎゃく)にして息するを得ざるを㒫と曰ふ。反に从ひ欠す。凡そ㒫の属、皆㒫に从ふ。今変じて隸に旡に作る」とあり、嫌になるほど食べて咽ぶほどになって顔をそむける象形である。アゴエ(距)から連想される顎の鎌形が目立ってくる。名義抄に、「旡 音既、ツクス」とある。つまり、猛獣に襲われそうになったら、狩りでとった獲物を惜しみなく与えてしまえば良いということである。猛獣に尽くしてあげれば猛獣は食べ尽くして飽きてしまい、人を襲うことなく去って行く。役割として新手の鹿火である。ボディシールドになっているから、「荒甲」という用字も適っている。

「我」は一人称で用いられることの多い字であるが、旁は戈である。白川1996.に、「我は鋸。嵯峨・齟齬のように、ぎざぎざに刻む音。」(102頁)と、「戈」の「語系」が示されている。説文に、「我 身を施すを自ら謂ふ也。或説に、我・頃は頓(つまづ)く也。戈に从ひ𠄒(すい)に从ふ。𠄒は或説に、古の垂の字なり。一に曰く、古の殺の字は、凡そ我の属にして皆我に从ふといふ」とあり、名義抄に、「我 吾可反、禾(ワ)レ、イタツキ、カタヰ、禾ガ、ア」とある。イタツキとは、和名抄に、「平題箭 揚雄方言に云はく、鏃の鋭かざる者は之れを平題〈伊太都岐(いたつき)〉と謂ふといふ。郭璞に曰く、題は猶ほ頭の如き也、今の戯射箭也といふ。」とある。先が尖っていて殺生能力がある鏃ではなく、犬追物で使われるような鳴鏑、蟇目の類を指すようである。鹿火は獣を殺すのではなく、遠ざけることに特化している。イタツキは新手の鹿火である。

「弖」字は「氐」の異体字である。名義抄に、「氐 羌也、ヲカス」、「羌 ツツガ」とある。憂いがないの意、つつがなし、のツツガに当てる「恙」と同意である。万葉集の「恙無」(万3253)は、他の仮名書きの用例(万894・1020・1021・4408)とともに、ツツミナクと訓まれている。障害のことをツツミ(ミは甲類)と言っている。堤(塘・隄)(つつみ、ミは甲類)とアクセントこそ違え、同音で同じような意味の言葉である。土を盛って流れの障壁とした。動物園で観覧客の柵の向こう側に、空堀を含めて堀が設けられていることがある。襲って来ないようにした新手の鹿火である。環濠集落の柵と堀の順についての検討は後考を俟ちたい(注15)。

鏑矢(犬射蟇目)(犬追物図、小笠原流@Wiki様「犬追物」http://ogasawararyu.wiki.fc2.com/wiki/%E7%8A%AC%E8%BF%BD%E7%89%A9)

鏑矢(犬射蟇目)(犬追物図、小笠原流@Wiki様「犬追物」http://ogasawararyu.wiki.fc2.com/wiki/%E7%8A%AC%E8%BF%BD%E7%89%A9) 「弖」=「氐」=「羌」=「恙」=「堤」(アフリカゾウのゲージ、多摩動物公園)

「弖」=「氐」=「羌」=「恙」=「堤」(アフリカゾウのゲージ、多摩動物公園)以上から、銘文の18~20字目は「旡我弖」であり、「旡我弖」はアラカヒ(ヒは乙類)のこと、万葉集に見られる義訓の類の延長線上にあると知るに至る。「奉事典曹人名旡我弖」とは、刑部卿に相当する物部大連麁鹿火(?~宣化元年(536))のことである。北部九州を制圧した物部麁鹿火のとった政策は、朝鮮半島からの新技術の直輸入垂れ流しを止め、ヤマトに合った形で技術導入を図ることにあったと見受けられる。竈は受け入れるが鉄製の釜は受け入れない、といったことである。国内産業の保護政策の側面も有したと思われる。筑紫国造磐井が採り入れて行っていた技術や制度は、当時のヤマト朝廷から見れば異端であり、民族的アイデンティティさえ戸惑うほどの脅威だったのであろう。

「獲□□□鹵大王」

冒頭の大王名「獲□□□鹵大王」(稲荷山古墳出土鉄剣銘「獲加多支鹵大王」)も、ワカタケル大王(雄略天皇)ではない。かつては、「治天下𤟱□□□歯大王世」と読み、多遅比弥都歯大王(反正天皇)にあてる説(福山敏男)もあった。それが稲荷山古墳から銘のある鉄剣が見つかり、「獲加多支鹵大王」をワカタケル大王とするようになった。しかし、銘文は、万葉集に見られるような義訓が行われている。この部分だけ仮名書きで記すことはかえって考えにくい。大刀が江田船山古墳の2番目の被葬者の副葬品として埋納されたのは520年頃のことである。ワカタケル大王=雄略天皇(在位、457~479年)代ではなく、継体天皇(在位、507~531年)代、ヲホド大王(「男大迹天皇」(継体紀即位前紀)、「袁本抒命」(継体記)、ドは乙類)の御世である。19~21字目の「旡我弖」が(物部)麁鹿火のこととわかったから、1~11字目の「(台)天下獲□□□鹵大王世」は継体天皇の時代のことであるとするのが整合的な解釈である。

従来の説の矛盾点は被葬者の副葬品の年代ばかりではない。稲荷山鉄剣の銘文中に、「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」とある。通説では、「ワカタケル大王の寺(役所の意かとされる)が磯城宮(しきのみや)に在りましし時」と読んでいた。「斯鬼宮」はシキノミヤである。雄略天皇の泊瀬朝倉宮を“広域磯城”の域内だからそう記されていると解釈するのは強引すぎる。また、記紀によれば、雄略天皇は都を遷していないから、わざわざ宮都の場所を特定して断る必要もない。崇神天皇の都した磯城瑞籬宮は桜井市金屋に、欽明天皇の都した磯城嶋金刺宮は桜井市慈恩寺に、継体天皇が二十年九月に遷った磐余玉穂宮は桜井市池之内にあったものと推定されている。これらは確実に磯城に所在する。「獲加多支鹵大王」が継体天皇のことを指すとすれば、大王名と宮都名の矛盾も解消する。

継体天皇の都した場所は、紀に、以下のように記されている。

[元年(507)正月……]樟葉宮(くすはのみや)に行至(いた)りたまふ。…河内国交野郡葛葉郷(大阪府枚方市楠葉付近)

五年(511)の冬十月に、都を山背の筒城(つつき)に遷す。…山城国綴喜郡(京都府京田辺市多々羅都谷付近)

十二年(518)の春三月……に、遷りて弟国(おとくに)に都す。…山城国乙訓郡(京都府長岡京市今里付近)

二十年(526)の秋九月……に、遷りて磐余の玉穂に都す。…大和国式上郡(奈良県桜井市池之内付近)

稲荷山鉄剣の銘文中の「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」の「斯鬼宮」とは、最後の磐余玉穂宮のことを指すとわかる。磐余は磯城にある。「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」と記しているのは、継体20年(526)の遷都以降、没する継体25年(531)までのことである点を明記するものである。そして、稲荷山古墳出土鉄剣銘に「辛亥年」とあるのは、西暦471年ではなく、継体二十五年(531)に当たる(注16)。

「獲□□□鹵」において、「獲鹵」という言い方は、今日、特に三国志のゲームの世界に行われている。敵の軍用品・兵器などをぶんどることを鹵獲という。史記・楽毅伝に、「是に於て燕の昭王、斉の鹵獲を収めて以て帰る。(於是燕昭王、収斉鹵獲以帰。)」とある。継体紀に記されたことと、これまで見てきたことを綜合すると、物部麁鹿火は筑紫国造磐井と戦い、相手方の持っていた物品、「大鐵釜」を戦利品として接収し、大刀を製作している。「大鐵釜」はヤマト朝廷側にはなかなかなかったものであろう。鉄の釜を使う文化になく、その後も南部鉄器に盛んになるまで見られない。朝鮮半島文化を受け入れていた北部九州の磐井側にしかなかった。敵方の兵器や利器、物資、わけても鉄をぶんどって自分のものとした。

歴史書である日本書紀によれば、継体天皇が皇位を継いだ過程は、皇位継承者がほとんどいないなか、豪族による合議制で決められていったように描かれている。国王が不在になると、激烈な権力闘争が行われても不思議ではない。それが平和裏に決まり落ち着いている。なぜ大伴氏や物部氏は、自らがトップに立つことを試みなかったのか。歴史学ならびに政治学の課題である。と同時に、戦において持たざる側が勝利するためには、鹵獲の術こそ大切であったことは理解されなければならない。数ある漢字のなかから鉄剣に刻まれている文字をすすんで選んだ理由が物語っている。

継体天皇は、連れて来られた天皇である。捕虜の天皇である。大王自体が“鹵獲”されている。「鹵」は「虜」に通じ、説文に、「虜 獲たるもの也。毋に从ひ力に从ひ虍声」とある。「獲□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、捕虜の大王の意にとれる。それが巡り巡って筑紫国磐井の乱では、鹵獲した物品で大刀を作らせる側の大本営に立っている。まことにふさわしい文字面といえる。鹵獲→「獲鹵」と本末が転倒している。

「獲」か「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)か「◇(犭+隻)」か

「獲?(◆(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)?、𤟱?、◇(犭+隻)?)」(東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035177をトリミング)

「獲?(◆(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)?、𤟱?、◇(犭+隻)?)」(東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035177をトリミング)稲荷山古墳出土鉄剣銘によって補うことで成立している「獲□(加)□(多)□(支)鹵」の最初の字は、「獲」の異体字であるとされている。東野2004.は、「異体字の場合、時代が下る例であっても、その発生が新しいとはいえず、傍証とすべきである。あるいは象嵌の省略ともみられよう。また隹の横画が三本の異体は、古くから例がある。この文字は「獲」の異体字と断定してよいであろう。」(98頁)とする。この説には同意できない。東野2004.が引用する藤沢一夫氏の指摘による日本書紀巻十四の古写本中に縦画のない形の「獲」の字は、宮内庁書陵部本のもので、下に示すいちばん左の字に当たる。つづいて同巻中に他の4例がある。

「獲」(宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システムhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430004/3945aff6b628401fb9b609e5baac266aの8/38(16-12)、同(7-11)、10/38(8-9)、31/38(16-7)、32/38(5-3)を模書)

「獲」(宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システムhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430004/3945aff6b628401fb9b609e5baac266aの8/38(16-12)、同(7-11)、10/38(8-9)、31/38(16-7)、32/38(5-3)を模書) 「獲」王僧墓誌(東魏・天平三年(536)刻、『石刻史料新編第三輯(三)漢魏南北朝墓誌集釈(上)』新文豊出版公司、拓本文字データベースhttp://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar?query=%E7%8D%B2参照)。

「獲」王僧墓誌(東魏・天平三年(536)刻、『石刻史料新編第三輯(三)漢魏南北朝墓誌集釈(上)』新文豊出版公司、拓本文字データベースhttp://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar?query=%E7%8D%B2参照)。 左:「獲」字、右:「猴」字(岩崎本日本書紀皇極紀四年正月条を模書)

左:「獲」字、右:「猴」字(岩崎本日本書紀皇極紀四年正月条を模書)当該文字に関しては、書陵部本では、「隹」の左縦画を伸ばし、中軸縦画から「又」の左払いへと続ける字で、「又」の横画は記さない。その中軸縦画は、筆が浮いてかすれているに過ぎない。他の4例も含めて見れば、草冠の位置が全体を覆うか旁だけを覆うか、また、草冠の三画目の左払いが犭偏の一画目に続くこともある。「隹」部分の中軸縦画から「又」の左払いへと続ける際、上から始まるか途中(「隹」の横画の2本目ぐらい)から始めるかといった違いはあるが、中軸縦画は有るものとして筆記されている。筆記者の意識に縦画が無いものとしては筆記されていない。しかも、草冠も有る。「傍証」とはならない例と考える。そして、岩崎本のように、確実に横画数が少なくても「獲」の字としてためらわれていない。大刀銘の文字以上に横画を省いている。紙本墨書で技術的に難しいわけではない。“傍証”とするのに気づかうのは、縦画、横画の本数よりも、全体的なバランス、印象としての“字体”であるように思われる。およそ他に例がなく、違和感あるものを異体字とは定められない。江田船山古墳出土鉄剣銘の文字は芸術的な価値を問うものでもない。

そしてまた、「獲」の字をワと読む例を、筆者は勉強不足で他に知らない。吏読によるのであろうか。漢音にクヮク、呉音にワク、入声陌韻である。仏典にギャク、梵語の pratilambha、西蔵語の thob-pa の訳、得の一種とする。稲荷山鉄剣の銘文では、アクセントまで引き写してあるとまで論じられている(注17)。

亀井1979.は、隹とするには縦画を欠いているように見えるので、「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)とあるように見えるとし、「蝮」字の獣偏化説(福山敏男)のようにとるには、下部の又との釣り合いがとれないとする。筆者はこの見解を積極的に評価する。

「獲」字はウ(下二段、エ・エ・ウ・ウル・ウレ・エヨ)、トル(四段)の意である。説文に、「獲 獵の獲(う)る所也。犬に从ひ蒦声」とある。白川1996.によれば、「犬は猟犬を意味する。獲得の初文である隻は、あるいは鷹を用いたものであろうか。」(167頁)と推測されている。けれども、白川1995.では、「蒦(かく)は本来は鳥を捕ることであるから、狩猟の獲物より収穀の穫の義となったものであろう。」(138頁)ともする。漢字の成り立ちについてはともかく、上代のヤマトコトバでどう受け取ったかが検討課題である。そして、銘文に「◆」(犭偏に「丿一」の下に「E」、その下に「又」)と記した。

「獲」という字は、ヤマトコトバに、トル、ウ、エなどと訓まれるであろう。もちろん、倭人の頭の中では、ヤマトコトバが先にあって、それにあてる漢字として見えている。獲物を獲ることが字に表されていると考えたであろう。そして、この個所の刻銘「◆」のアイデアは次のようなものであったろう。動詞トル(取・執・獲・捕・採)の連用形がトリ(万葉集に防人歌など特定の場合を除きトは乙類)で、トリ(鳥・隹・鶏、トは乙類)に同じである。言葉として同じなのはおもしろいことである。そこで上手な文字を造ってみている。銘文の「◆」に見える字はどんな鳥か。まず、草冠がない。草の生えているところにいる雉や鶉や雀や、それを狙う鷲や鷹などではない。水鳥であろう。獣偏ははっきりしているし、「又」部も明らかである。よって、推進力よく狩猟をする水禽類である。パンをちぎって貰っている鴨など平たい嘴の鳥ではない。字形からは頭の毛が寝ており、中軸の縦画がなく、横画も1本足りない。羽が折られている鳥と思われる。そのような鳥は唯一、ウ(鵜)である。捕られた鳥で魚を獲る鳥である。

カワウ(?)(洗足池)

カワウ(?)(洗足池)ウは鵜飼に使われる。彼らは猟をするが、獲物を吐き出して鵜匠に捧げる。捕られた当初、慣れるまで、逃げないように羽を折ることも行われた。「獲」の訓に、ウ、トル(トリ)とあるのだから、これは鵜を表していること間違いない。無理やりでも言うことを聞かされる鳥が、ウである。ヤマトコトバの感動詞にウ(諾)とある。ウという言葉は、ウン、と承諾するしか選択の余地がないことを表している(注18)。そういう意味合いを込めた書記言語として「◆」という象形文字を用いている。「◆」は、野生のウではなく鵜飼の鵜のことを示す。孤例の国字である。

鵜飼(渓斎英泉(1791~1848)、岐阻路ノ驛 河渡 長柄川鵜飼舩、横大判錦絵、江戸時代、19世紀、東博展示品)

鵜飼(渓斎英泉(1791~1848)、岐阻路ノ驛 河渡 長柄川鵜飼舩、横大判錦絵、江戸時代、19世紀、東博展示品)鵜飼、塩焼き、北から来た継体天皇

つづく「加」はカ、「多」はタ、また、記紀万葉などの古代文献の多くに「支」はキ(甲類)と仮名として訓んでいる。「鹵」は呉音でル、漢音でロ、本来の意味は岩塩、シホである。塩の旧字は鹽である。説文に、「鹵 西方の鹹地也。西の省に从ひ、鹽の形に象る。安定に鹵県有り。東方に之れを㡿(せき)と謂ひ、西方にては之れを鹵と謂ふ。凡そ鹵の属、皆鹵に从ふ」とある。すなわち、「加多支鹵」はカタキシホ(堅塩、キは甲類)のことと解釈でき、古語にキタシ(堅塩、キは甲類)である。

堅塩媛(きたしひめ)と曰ふ。堅塩 此には岐拕志(きたし)と云ふ。(欽明紀二年三月)

所以(このゆゑ)に、造姫(みやつこひめ)に近く侍(つかへまつ)る者、塩の名称(い)はむことを諱みて、改めて堅塩(きたし)と曰ふ。(孝徳紀大化五年三月)

黒塩 崔禹錫食経に云はく、石塩は一名に白塩、又、黒塩有りといふ。〈今案ずるに、俗に黒塩と呼ぶは堅塩と為(す)。日本紀私記に堅塩を木多師(きたし)と云ふは是也。〉(二十巻本和名抄)

日本国語大辞典の「きたし【堅塩】」の「語誌」に、「固くする意の動詞「きたす」があって、その連用形「きたし」に「しほ」の付いた「きたししほ」の下略とする説がある。この説によれば、苦汁(にがり)を取り除くために塩を煙でいぶし固めたのが堅塩であり、挙例の「十巻本和名抄」(ママ)にあるように色は黒となる。」(④154頁)とある。当時、塩は、製塩土器を用いて水分を蒸発させて生産されていた。カマの話であることのつながりを思わせる。考古学においては、土器製塩について、正確な製法はなお確かめられていない(注19)。塩田法が採り入れられて古代の製塩技法そのものが不明となり、推測するしかなくなっている。大略は、海水から鹹水を得、さらに煮沸して、さらには苦汁(にがり)分を焼ききり(MgCl2→MgO)、黒く堅い塊になる。それを堅塩(黒塩)と呼んでいるようである。

その製塩土器には先の尖ったものがあり、それが分離して支脚となり、また、煮詰めるに当たって1つの炉にいくつも並べられて注ぎ足されながら焚かれ続けたようである。製塩土器の先の尖り、ないしその分離は、本邦における竈において、羽釜に代わって土器製の長胴甕が用いられ、据え付けるために支脚を置いたのととてもよく似ている。鉄物資が不足している列島で、鉄製の羽釜ではなく、長胴甕を利用すれば良いと気づくヒントは、この製塩土器の形態にもあったのではなかろうか(注20)。仮にそうであるとすれば、言葉の上では、カマ(釜)→カメ(甕)(メは乙類)へと言い換えたということになる。言い間違えて噛んでしまった已然形の「噛め(メは乙類)」と既成事実化している。本邦に岩塩は産出しないから、カタキシホと言えずにキタシシホと言っていることになっている。

浦入遺跡の製塩土器支脚?(平安時代、850年頃)(舞鶴市HP)

浦入遺跡の製塩土器支脚?(平安時代、850年頃)(舞鶴市HP) カマドの模式図(横浜市歴史博物館展示パネル)

カマドの模式図(横浜市歴史博物館展示パネル)つまり、「獲加多支鹵大王」とは、堅き塩を獲た大王のこと、すなわち、キタシ(来、キは甲類)こと、来させることを獲た大王である。方角的にも北(キは甲類)である。方角のことをシという。北方から来させた。越前出身である。継体天皇は、皇統が絶えたのでお迎えした天皇である。どういう伝手で来てもらったかというと、「枝孫(みあなすゑ)」(継体紀元年正月)、「趺萼(みあなすゑ)」(継体紀元年二月)を辿ってふさわしい人物を選んでいる。ミアナスヱは御足末の意である。穴の末にあるものとも洒落ができる。継体天皇の名は、ヲホド(男大迹・袁本抒)である。大系本日本書紀にあるように、「ヲホドは小さいホド(塊)の意。」((三)382頁)である。和名抄に、「百部 陶隠居に曰く、百部〈保度豆良(ほどつら)〉は、一種に百部有るを以て、故、以て之れを名づくといふ。」とある。マメ科の多年草植物で、根に塊を多数生じて繁殖する。漢方に百部根である。サツマイモ風の出来栄えである。つまり、芋蔓式に見つけたのが導き出したのがヲホド大王である。上手く引かないと切れてしまい掘り取ることはできない。実際、継体前紀には、当初、「足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)の五世(いつつぎ)の孫(みまご)倭彦王(やまとひこのおほきみ)」を丹波国桑田郡に見つけて来てもらおうとしたが、迎えようとした兵士の軍勢に恐れをなして逃げられてしまっている。2番目に白羽の矢が当たったのが男大迹王である。

百部(岩崎灌園・本草図譜、蔓草廿八、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287138/5をトリミング結合)

百部(岩崎灌園・本草図譜、蔓草廿八、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287138/5をトリミング結合)百部根の様子を見れば、それがホドと言うに適当であることがわかる。薪を集めて煮炊きや製塩のために土器を熱している場所、ホド(火処)によく似ている。ホドという語は上代に見られないが、火処(火床)の義であるとするなら、「蘿(ひかげ)を以て手繦(たすき)に為て火処(ほところ)焼き」(神代紀第七段本文)とあることから、ドは乙類である。古語拾遺の相当個所に、「庭燎(にはひ)を挙(とも)して」と、焚き火であることを表している。色は赤褐色、炎のようであるとも、赤く燃えた薪のようであるとも見える。タキギ(薪)という語は焚き木の意である。

……其の船の材(き)を取りて、薪(たきぎ)と為(し)て塩を焼かしむ。是に、五百籠(いほこ)の塩を得たり。則ち施(ほどこ)して周(あまね)く諸国(くにぐに)に賜ふ。(応神紀三十一年八月)

製塩の話になっている。他方、マキ(薪)という語は、新撰字鏡に「㯕 素嵆反、𢳋也、小樹也、万木(まき)、又己曽木(こそぎ)也」とある。木のキは甲類である。これは種を播(ま)くのマクの連用形マキ(キは甲類)と関係がある語と考えられ、播の字には、名義抄にホドコスの訓がある。火処の火を拡がらせるようにどんどんくべていく。まるで、百部根のような塩梅に火処が張っていっている。ハル(張)という語において、張り巡らすことと脹らむこととを兼ね備えた語が、ホドコス(ホドコル)という語であろう。その上に製塩土器は置かれ、海水は濃度を増して鹹水、さらには、堅塩(きたし)に仕上がっていく。海水(鹹水)が注ぎ足されるとともに、薪もつぎつぎに足されていく。最終的に、口を上に開けた製塩土器に堅塩が固まっている。丸い土器に塊になって肥っている。

うがいと百部根

塩焼き(ひろしま県庁「月刊こちら広報課」2016年10月号、https://www.pref.hiroshima.lg.jp/kouhou/201610-yokubari.html)

塩焼き(ひろしま県庁「月刊こちら広報課」2016年10月号、https://www.pref.hiroshima.lg.jp/kouhou/201610-yokubari.html) うがい(いらすとや様「がらがらうがい」https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_52.htmlをトリミング)

うがい(いらすとや様「がらがらうがい」https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_52.htmlをトリミング)塩が出来あがっていく過程を見ていると、あたかも嗽をしているようである。ヨード水溶液以前、嗽をするのに塩水を使うことがあった。現在の医学的知識でも、健常時は塩水を使った方が良いとされている。ガラガラとあぶくを立てて嗽をするのと、グツグツと塩が煮え上って行くのはよく似ている。そして、鵜飼の仕方は、鵜の喉の下部に紐をゆるく結い、ペリカン様の喉に獲物を入れはするが飲み込めなくし、その手綱を5~10数本ぐらい鵜匠が操るものである。その様子は、ホドヅラ(百部根)の芋の出来具合とよく似ている。本草和名に、「百部根 欬薬」とある。根を乾燥させてうがい薬にした。名義抄に、「嗽 クチススグ、ウガヒス」、下学集に、「鵜飼 ウガイ、嗽(クチススグ)也」とある。嗽(うがひ、ヒの甲乙未詳)という語は、早くからその語源について、鵜飼(うかひ、ヒは甲類)との関係が取り沙汰されている。鵜が魚をのんでは吐き出すこととの連想を見たらしい。

さらに筆者は、百部根が「欬薬」とされている点に注目している。1本のホドツラから根が広がり、それぞれの先で張り膨らんで塊となっているところは、1人の鵜匠が操る手綱の先に、それぞれ喉を膨らませた鵜がつながれていることに相同であると見てとれる。百部根も鵜も、のんでは吐き出すのに長けている。痰を取るのに百部根を使っている。魚を獲るのに鵜を使っている。百部根も鵜も、吐き出させられている。鵜飼に必要な技能とは、上手に引き寄せる手綱さばきである。空位の天皇を埋めるためにも、上手に引き寄せる必要があった。銘文に、「其の統ぶる所を失はず(不失其所統)」と読まれているのは、鵜飼の手綱さばきに似ていて、ホドツラのたくさんの根の先に太った根があり、それを切らないように手繰り寄せられたことを指している。「統(す)ぶ」という語は、一つにすること、まとめることが原義で、支配の意に用いられるのはその展開形のようである。

海神(わたつみ)、是に、海の魚(いをども)を統(す)べ集(つど)へて、其の鉤(ち)を覓(と)め問ふ。(神代紀第十段一書第一)

機衡(よろどのまつりごと)を綢繆(すべをさ)めたまひて、神祇(かみつかみくにつかみ)を礼祭(ゐやま)ひたまふ。(垂仁紀二十五年二月)

皇太子(ひつぎのみこ)、乃ち皇祖母尊(すめみおやのみこと)、間人皇后(はしひとのきさき)を率(ゐてまつ)り、并(あはせ)て皇弟等(すめいろどたち)を率(す)べて、往きて倭飛鳥河辺行宮(やまとのあすかのかはらのかりみや)に居(ま)します。(孝徳紀白雉四年是歳、北野本訓)

毎年(としのは)に 鮎し走らば 辟田河(さきたがは) 鵜(う)八頭(やつ)潜(かづ)けて 河瀬尋ねむ(万4158)

万葉集の例は、越中守大伴家持の歌である。紐のような根を手繰り寄せて天皇に据えたというのが、越の国から迎えられた継体天皇即位の話であった。何羽もの鵜が同時に鵜飼にかり出されて喉を膨らませるのと、何甕もの製塩土器が一つの炉(火処)に焚かれて塩の泡を立てるのと、何本もの百部根が一株に膨れるのとは、類推されるに足るだけの共通項を持っていた。物質的には釜文化 v.s. 甕文化の戦いが、筑紫国造磐井の乱であった。勝利した側は、製塩土器に由来した甕文化を竈に融合させ、普及させた。ヲホド大王は越(こし、コは甲類)の国から連れて来られて、そのトップに君臨している(注21)。応神紀三十一年条の例から考えると、塩を焼くこと(堅塩づくり)とホドコシ(施、ド・コは乙類)という語は関連づけられて観念されているようである。塩を施すことで諸国を統べている。

カタキは堅い意味のほかに、難しい、厳重な、の意がある。「◆□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、取り来たし大王、また、得難き大王のことを暗示している。継体天皇は、ほとんど拉致された状態で連れて来られた。その際には厳重な警備が求められた。威儀を高めなければ正統性も確保されないから、武装した大行列で迎えに行くことになる。

臣連等を遣(まだ)して、節(しるし)を持ちて法駕(みこし)を備へて、三国(みくに)に迎へ奉る。兵仗(つはもの)夾み衛り、容儀(よそひ)粛(いつく)しく整へて、前駆(みさき)警蹕(お)ひて、奄然(にはか)にして至る。(継体紀元年正月)(注22)

礼節を守って誠実に熱心に天皇になってもらおうと説くが、疑問をいだき、知り合いの河内馬飼首荒籠(かふちのうまかひのおびとあらこ)へ使いをやって助言を求め、2泊3日話し合ってようやく大臣や大連の本意がわかったという。はるばる都からやって来たのは、味方かどうか知れないのである。自由にのんびり田舎暮らしをしていたのが、急に兵隊さんに囲まれたら、守られているというよりも囚われて窮屈だと感じるのは当然であろう。そんなに仰々しくしなくても、事を難しくしなくても、都へ行けと言われれば行くことは可能である。けれども、出自が確かであることを示すには、仰々しくして威厳を持たせるしかないのである。天皇とは、あくまでも豪族が合議で決めて据えるものであった。兵士の儀仗の行列は、「鹵簿(みゆきのつら)」(雄略記、天武紀七年四月)という。「前駆警蹕」とは、鹵簿を整えることである。塩(鹽)の製造量を帳簿につけたり、荷札にして都へ貢物として送ることについて、鹵簿という語を関連させて考えられていたようである。その根拠は、相談相手の知り合いが、河内馬飼首荒籠という人だからである。河内馬飼が越前国の三国とつながりがあったのは、馬の飼育に塩が必要だったから仕入れていたのであろう。

そして、カタキには敵(仇)(かたき、キは甲類)の意もある。カタキ(敵・仇)のキは人の意で、オミナ(嫗)の対のオキナ(翁)、イザナミと対のイザナキの、キ(甲類)は男の人を表す。片+キの意である。突然現れた軍勢は、もとを辿れば自分の祖先を追いやった豪族の末裔だから、親の親の親の親の親の仇のような存在に当たる。男大迹王は、「誉田天皇(ほむたのすめらみこと)の五世(いつつぎ)の孫(みまご)、彦主人王(ひこうしのおほきみ)の子(みこ)」(継体即位前紀)である。

以上いろいろ検討した結果、「◆□□□鹵大王」(「獲加多支鹵大王」)とは、カタキを鹵獲(「獲鹵」)せし大王、堅塩(きたし=来たし)を獲し大王のことから、ヲホドノオホキミ(男大迹王)、継体天皇のことを指している。ひげが切れないようにホド(百部)の芋を掘り取った。漢字の「部(べ)」は、大化改新前に、朝廷や豪族に仕えたさまざまな職能集団を指す。「部曲(かきべ)」などともいう。それが百も連なるようなことだと、漢方薬にする百部根という字面は語っている。部の民を百も連ねることができるのは天皇ぐらいである。そして、ヲホドだから小さな塊状の芋である。ヤマト朝廷は“象徴天皇”を失ったとき、手繰り寄せた。小さな手がかりをつかんで宮都へ連れ帰った。裏返せば、皇統の血筋とは、ホドツラ(百部根)が地中で根を広げてそれぞれ張り膨らみ太っているように、実は案外どこにでも隠れて広まっているということになる。

「伊太(

「和?(加?)」(左:江田船山鉄剣銘、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/C0035185.jpgをトリミング、右:魏太監劉華仁墓誌銘、京都大学人文科学研究所所蔵石刻拓本資料http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/imgsrv/takuhon/type_b/html/nan0214x.htmlをトリミング)

「和?(加?)」(左:江田船山鉄剣銘、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/C0035185.jpgをトリミング、右:魏太監劉華仁墓誌銘、京都大学人文科学研究所所蔵石刻拓本資料http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/imgsrv/takuhon/type_b/html/nan0214x.htmlをトリミング)最後に、もう一人、銘文に名が示された「伊太(和)」について考える。「和」ではないかとする字は「加」とする説もある。筆者は「加」と見る。イタカである。イタカとは、通例、板書き、あるいは板書きの略かとされ、居鷹・為多加・異高とも表記される。功徳、善根、供養のために小さな板の卒塔婆に経文、戒名などを書き、流れ灌頂を行って読経をして銭を乞う乞食坊主をいう。この語が古代にさかのぼるとする証拠はない。けれども、卒塔婆のような細長い大刀の棟(嶺)に文字を刻むという仕業は、何か特別な行いとして人々の注目に値したことと思われる。七十一番職人歌合には、「穢多」と歌を競い合っている。描かれている「いたか」は覆面をしており、社会から排除された賤民、非人の部類のようである。記されている「いたか」の歌に、「文字はよし見えもみえずも夜めぐるいたかの経の月のそら読」とある。月の光の下で象嵌を施す作業を行っていたとする解釈は、「八月中」のナカノトヲカの解釈において(注6)に述べた。

いたか(狩野晴川・狩野勝川模、七十一番職人歌合(模本)、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttp://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0017483をトリミング)

いたか(狩野晴川・狩野勝川模、七十一番職人歌合(模本)、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttp://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0017483をトリミング)そんなイタカの仕事にふさわしい人物が、継体紀に記されている。

十二月に、筑紫君葛子(つくしのきみくずこ)、父(かぞ)[筑紫国造磐井]のつみに坐(よ)りて誅(つみ)せられむことを恐りて、糟屋屯倉(かすやのみやけ)を献りて、死罪(しぬるつみ)贖はむことを求む。(継体紀二十二年十二月)

命乞いをしている。乞食僧に等しい。この葛子(コは甲類)という言葉は、葛粉(コは甲類)に同じである。葛の根を何回もさらすことによってデンプンをとり出したものである。葛餅、葛切、葛湯などに用いられているが、労多くして功少ない食材である。救荒植物であった。まさに命乞いを意味する。筑紫君であったはずである。ツクシ誰の子、スギナの子のはずである。いつからクズの子に成り下がり、晒し者になったのか。クズは屑でもある。吉野葛を久助葛といい、久助とはできそこないのことを指している。献納している屯倉の名の、糟屋のカスは滓をも指す。いかにもとってつけたような紀の記事は、人間のくず、かす、と呼ばれるような所業を示唆している。反乱が鎮圧されたら、一族郎党皆殺しが必定で、所領地の一部を差し出して許されるものではない。「筑紫君葛子」なる人も、出家した坊主のなかでもさらに命乞いをしているから、イタカと呼ばれる立場に落ち着いたということであろう。仏門に下ることとは、本来、命を捨てることを意味する。そこで、「作刀者名伊太加書者張安也」となった。

四季花鳥図巻 巻上(酒井抱一(1761~1828)筆、絹本着色、江戸時代、文化15年(1818)、東博展示品)

四季花鳥図巻 巻上(酒井抱一(1761~1828)筆、絹本着色、江戸時代、文化15年(1818)、東博展示品)上に、「書者」の「者」は、②形式名詞的用法ではないと捉えた。①提示用法に、書くことは張り安んずることである、の意とした解釈も示した。中世のイタカという職業者は、この作刀者にして銘を刻んだ人物をこのように綽名したことに始まるのであろう。そのうえで、③仮設用法とも解釈される可能性がある。なぜなら、銘を刻まされているイタカ、こと、筑紫葛子は、敗北者側の捕えられた囚人だからである。書けと言われて訳も分からず言われるがままに書いたのではなく、屈辱的な文言を刻まされたということである。

「張」は弓を張るように長大にすることをいう。詩経・小雅・吉日に、「既に我が弓を張る(既張我弓)」とあり、張って大きくする意に用いる。張り出して来て大きくなった勢力に筑紫国造側は滅ぼされた。その名は、ヲホド(「男大迹」)であった。「旡我弖」こと、既に我が弓を張った“吉日”気取りで「弖」の字を使っている物部麁鹿火に敗北した。ヲホドはもともと遠い越の国にいた。一筋のアナスヱを手掛かりに手繰り寄せられたヲホド=ヲ(小)+ホド(塊、ドは乙類)であった。それがあれよあれよという間に勢力を拡大し、版図を広げた。ホドツラ(百部)が蔓延ったのである。塊根がたくさんできたことに準えている。ヤマトコトバにホドコス(ド・コは乙類)という。ホドコスはホドコルの他動詞形である。広く及ぶようにする、延び広がるようにする、広く行き渡らせる、の意であり、延びた先で肥え太って張って大きくなっていることに着眼した語である。上にあげた「則ち[塩を]施して周く諸国に賜ふ。」(応神紀三十一年八月)以外の諸例をあげる。

夫の噉(くら)ふべき八十木種(やそこだね)、皆能く播(ほどこ)し生う」とのたまふ。(神代紀第八段一書第五)

凡て此の三の神、亦能く木種を分布(まきほどこ)す。(神代紀第八段一書第五)

縦使(たとひ)星川、志を得て、共に国家(くにいへ)を治めば、必ず当に戮辱(はぢ)、臣連に遍くして、酷毒(からきこと)、民庶(おほみたから)に流(ほどこ)りなむ。(雄略紀二十三年八月)(注23)

馬、野に被(ほどこ)れり。(顕宗紀二年十月)

汝是れ微(いや)しと雖も、譬へば小火(いささかなるひ)の山野を焼焚(や)きて、村邑(むらさと)に連延(ほどこ)るが猶し。(欽明紀五年二月)

忍壁皇子の宮より失火(みづながれ)延(ほどこ)りて民部省(かきべのつかさ)を焼けり。(天武紀朱鳥元年七月)

北戸の間に分張(ほどこ)せり。(遊仙窟)

妙る宝を貧き人に分ち施(ほどこ)し、……(三宝絵序)

▲(肉偏に亰) 張也、脹也、又分脹也、波留(はる)、又布止留(ふとる)、又久佐留(くさる)、又保止去留(ほどこる)(新撰字鏡)

名義抄では、措、播、誇、班、宣、広、施、矢、散などにホドコスという訓を与えている。時代別国語大辞典に、「トの清濁および甲乙を古い例によって証することはできない。ホドコス・ホドコルは、ハダク(下二段、ただし古い例ではない)・ハダカル(四段、ただし古い例ではない)と対応するのではなかろうか。この推定に立つならば、トは、ア列音との転換が常に行なわれる乙類オ列音だったという想定も可能である。」(657頁)とある。神代紀の例は植物の繁茂の用例で、ホドヅラ(百部)の譬えによく適っている。

ホドコシのコは乙類である。コシ(越、コは甲類)とは異なる。ホド(塊)が越えていったということではない。コシ(層、コは乙類)と関係する語であろう。五重塔などの屋根と屋根の間のくびれの階層のことをいう。腰(こし、コは乙類)と関係する語かともされている。新撰字鏡に、「層 子恒反、重居也、重也、累也、級也、重屋也、高也、志奈(しな)、又、塔乃己志(たふのこし)也」とある。法隆寺五重塔は、上から瓦葺屋根が五重、その下に板葺でもう一重、裳層(もこし)一枚と呼んでいる。塔の初層は、元来、仏陀の棺を納める場所で、龕(喪輿)(もこし、コは乙類)に当たる。塑像で凸凹に造られるのは、説文にいう「鹵 西方の鹹地也」の光景を再現しているようである。ここに、中古のシホゴシ(塩ごし)と上代のモシホ(藻塩)という語の間の接点を見出すことができる。モ(裳)とはスカートのこと、コシ(層)である。塩焼きは、土器に海水か鹹水を足しながら、薪を足しながら作られる。何層にもわたって塩が結晶化していき、薪の灰も積み重なっていく。助詞のモの意の and also を正確に表すように、製塩土器の内側でも外側でも同じように積み重なりが起こっている。結果、カチカチの堅塩(きたし)が出来上がった。それが到来物となった。キタシシホ=「来(きた)し塩」である。漢文訓読調でなければ、「来(こ)し塩」=コ(カ変動詞「来(く)」の未然形、コは乙類)+シ(過去の助動詞「き」の連体形)+シホ(名詞、塩)である(注24)。層塩(龕塩)(こししほ、コは乙類)なる概念を想定して検討された言葉であろう。かたまりの塩だからホド(塊)というにふさわしく、継体天皇の御名に合致している。

法隆寺五重塔初層北面涅槃像土(塑像、奈良時代(711年)、「法隆寺御朱印」様サイト)

法隆寺五重塔初層北面涅槃像土(塑像、奈良時代(711年)、「法隆寺御朱印」様サイト) 土器製塩の塩の析出(知多市HP「歴史民俗博物館 平成27年度活動報告」https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121800014/)

土器製塩の塩の析出(知多市HP「歴史民俗博物館 平成27年度活動報告」https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121800014/)「伊太加(いたか)」こと、筑紫葛子は銘を刻まされた。第一の意味に、「張」にホドコシの訓を潜められていたのであろう。「男大迹(をほど)」こと、継体天皇というもとは小さな塊は、延び広がって行き渡らせて、あまねく及ぼすほどに蔓延るように増えたのである。三宝絵序の例に見えるように、憐れと思ってお恵みを与えてほしいと、筑紫葛子は命乞いをしている。富の再配分細分化は、強者、富者にとっては微分的にゼロに見えるかもしれないが、弱者、貧者にとっては無限大に思えるものである。ポピュリズムにおける臨時給付金支給は、投票行動に変化を起させる。ホドコシという語が展開された経緯が見て取れる。

「安」は本来の位置ではないが、漢文訓読に用いられる助字のイヅクンゾ(イヅクニゾ)、「也」は疑問の助字で、カ・ヤと訓める。つまり、「書者張安也」は、「書ケバホドコシイヅクニカ」と訓める。書けば施しはあると思うかもしれないが、どうしてそのようなことがあろうか、の意である。さらにはまた、ホドコシという語についての駄洒落でもあろう。「書クハホドコシイヅクニカ」である。書いたものは、ホド、つまり、男大迹天皇のことであるが、そのもといた越とは何処の国であろうか、という謎掛けである。なんと、九州にまで遠く覇を唱えている。そのことを顕彰する文章に仕上がっている。最後のわずか3文字によって、冒頭の「◆□□□鹵大王」(「◆加多支鹵大王」)=男大迹天皇(継体天皇)に始まった銘文内容をまとめ上げている。

紀に「安」を漢文訓読の助辞に訓む例は、偏在的ではあるが例がある。「安(いづく)にぞ欺くべけむ(安可レ欺乎)」(清寧前紀雄略二十三年八月)、「安にぞ異(け)なるべけむ(安可レ異)」(清寧紀三年七月)、「安にぞ自ら独り軽(かろみ)せむ(安自独軽)」(顕宗即位前紀清寧五年十二月)、「安にぞ輙(たやす)く疑を生したまひて(安輙生レ疑)」(雄略紀元年三月)、「安にぞ能く膝養(ひだしまつ)ること得む(安能得二膝養一)」(継体前紀)、「安にぞ空爾(むな)しとして答へ慰むること無けむ(安得三空爾二答慰一乎)」(継体紀八年正月)、「安にぞ率爾(にはか)に使となりて、余(われ)をして儞(い)が前に自伏(したが)はしめむ(安得四率爾為レ使、俾三余自二伏儞前一)」(継体紀二十一年六月)、「安にぞ輙く改めて隣の国に賜ふこと得む(安得三輙改賜二隣国一)」(継体紀二十三年三月是月)、「夫婦(いもせ)に配合(あは)せて、安(いづく)にか更に離(さ)くること得む(配二合夫婦一、安二得更離一)」(継体紀二十三年三月是月)、「婦女(めのこ)安にぞ預らむ(婦女安預)」(欽明前紀)、「新羅、安にぞ独り任那を滅さむや(新羅安独滅二任那一乎)」(欽明紀二年四月)、「安にぞ君に逆ふることを構へむ(安構レ逆<二於君一)」(孝徳紀大化五年三月)、「安にぞ父に孝(したが)ふることを失はむ(安失レ孝二於父一)」(孝徳紀大化五年三月)などとある。

すべて会話体で用いられている。イズクニゾが常訓であるが、継体紀二十三年三月是月条の2例目にイズクニカと訓んでいる。万葉集に、「いづくにか(何所尓可) 船泊てすらむ 安礼(あれ)の崎 漕ぎ廻(た)み行きし 棚無し小舟」(万58)とある。築島1963.に、「訓読では、…カの形と…ゾの形とでは、使用上の区別があるらしい。即ち、「イヅクニカ」「イヅクンカ」「イズコニカ」「イヅコンカ」「イドコンカ」などの、「…カ」を伴つた形は、多くは場所を示すもので、陳述副詞のやうに用ゐられるものは例が少いのであるが、これに対して「イヅクニゾ」「イヅクンゾ」「イヅコンゾ」「イドコンゾ」のやうに、「…ゾ」を伴ふ形には、場所を示す用法は無くて、陳述副詞[「何故に」「どうして」「何としてか」]のやうに用ゐられた例ばかりのやうである。」(451頁、漢字の旧字体は改めた。)とある。つまり、銘文に「書者張安也」とあるように「安也」と続けることによって、イヅクニカと「…カ」と訓む指示がなされているらしい。なお、イヅクニヤという言い方は見られない(注25)。

まとめ(銘文翻刻と釈訓)

江田船山古墳出土鉄剣銘は、ヤマトコトバを駆使して記された歴史記録であった。それは、ただ単に事柄を書きとどめることを目的としていたのではない。自らが自らの言葉で自らの行いを語ろうとしたときの、その生々しい実体験そのものを伝えようとした努力の結晶である。ヤマトコトバ自体をつくり上げながら定めていく作業なのであった。言葉が紡ぎ出される瞬間が活写されている。言葉が成り立ったそのときその現場そのもの、誕生秘話を抱えながら産み落とされた話、言葉と事柄が相即に結びつきつつ拘束し合う関係を伝えるものであった。無文字時代の言語の特性を表して余すところがない。75字ばかりで本論考の内容を受け継がんとしていた言語能力は、今日から見れば異文化であるとしか言えないものである(注26)。

(銘文)

台天下◆□□□鹵大王世奉事典曹人名旡我弖八月中用大鐵釜并四尺廷刀八十練(九)十振三寸上好(均)刀服此刀者長壽子孫汪々得□恩也不失其所統作刀者名伊太(加)書者張安也

(釈訓)

天の下治らしめしし◆□□□鹵大王(◆加多支鹵大王、こと、男大迹大王(をほどのおほきみ))の世(みよ)、典曹(うたへのつかさ)に奉事(つかへまつ)る人の名、旡我弖(キガテ、こと、物部麁鹿火)、八月(はつき)の中(なかのとをか)、大鐵釜(おほきなるしろがねのかま)并びに四尺(よさか)の廷刀(にはのかま)を用ゐ、八十(やそ)たび練り、九十(ここのそ)たび捃(あつ)む。三寸(みきだ)にし上(うへ)、好(よく)刀に均(ととの)ふ。此の刀を服(はか)せる者は、長寿(いのちなが)くして子孫(うみのこ)汪〃(さか)え、□恩(□のみうつくしび)を得る也。其の統(す)ぶる所を失はず。刀を作る者の名、伊太加(イタカ、こと、筑紫葛子)、書(か)くは張りて安(さだ)むる也(書けばホドコシイヅクニカ、書くはホドコシイヅクニカ)。

(つづく)