私たちは、当たり障りのない言葉によって生きている。世間において、自分を護るために相手と摩擦を起こさないためにその場を保つために、表面的なコミュニケーションに必要な言葉を選んで暮らしている。本心から出た言葉は重かったり棘(とげ)があったりさえするので、日常生活を営む上で忌避されるのかもしれない。だが、無難で表面的な言葉は軽いために相手の心に届くことはない。相手との距離は縮まらないから自ずと人間関係は希薄なものとなる。

今は廃刊となった隔月刊誌に「痛み」のことばについて書いたことがある。

…沖縄に「チムチャイサン」「チムグリサン」という方言があるが、「肝痛い」「肝苦しい」に由来し、ともに「かわいそうだ」を表す言葉だそうだ。筆者は、数十年前テレビドラマで耳にした「チムグリ…」が忘れられない。自分の内臓が痛む感覚、相手の辛い状態と一体になった人物の心の痛みまで伝わってきたものである。もしこれが共通語の「かわいそうね…」というセリフだったら、上っ面の同情表現で終わってしまう。

…沖縄に「チムチャイサン」「チムグリサン」という方言があるが、「肝痛い」「肝苦しい」に由来し、ともに「かわいそうだ」を表す言葉だそうだ。筆者は、数十年前テレビドラマで耳にした「チムグリ…」が忘れられない。自分の内臓が痛む感覚、相手の辛い状態と一体になった人物の心の痛みまで伝わってきたものである。もしこれが共通語の「かわいそうね…」というセリフだったら、上っ面の同情表現で終わってしまう。生徒たちに、相手のことを我がことのように思える他者への共感や人物の置かれた状況を多角的・多元的にとらえる複眼的思考を育むことができたら、文学の読解能力は飛躍的に伸びることだろう…「特集 文学を教えるということ(『文学』2014 9,10月号 149ページ/岩波書店)」

お互いの気持ちを通わせ共感し合える言葉があってこそ人間は繋がり、社会に優しさと潤いが生まれるはずだ。わが国の現状はこれと真逆である。希薄な人間関係が広がりお互いの内面には無関心に―いやむしろそれを望んでいるかのようだ。しかしながら、人間は社会的動物、一人では生きていけない。もし自分だけが孤立していると感じたら、「だれかと繋がりたい」という衝動が突き上げてくる。それが果たせなくて<八方塞がり>の状況に陥ると、「事件」を起こす。自分という存在に気付いてもらいたくて<無差別殺人>などを犯してしまう。そこに「他者という存在への想像力」は微塵もない。

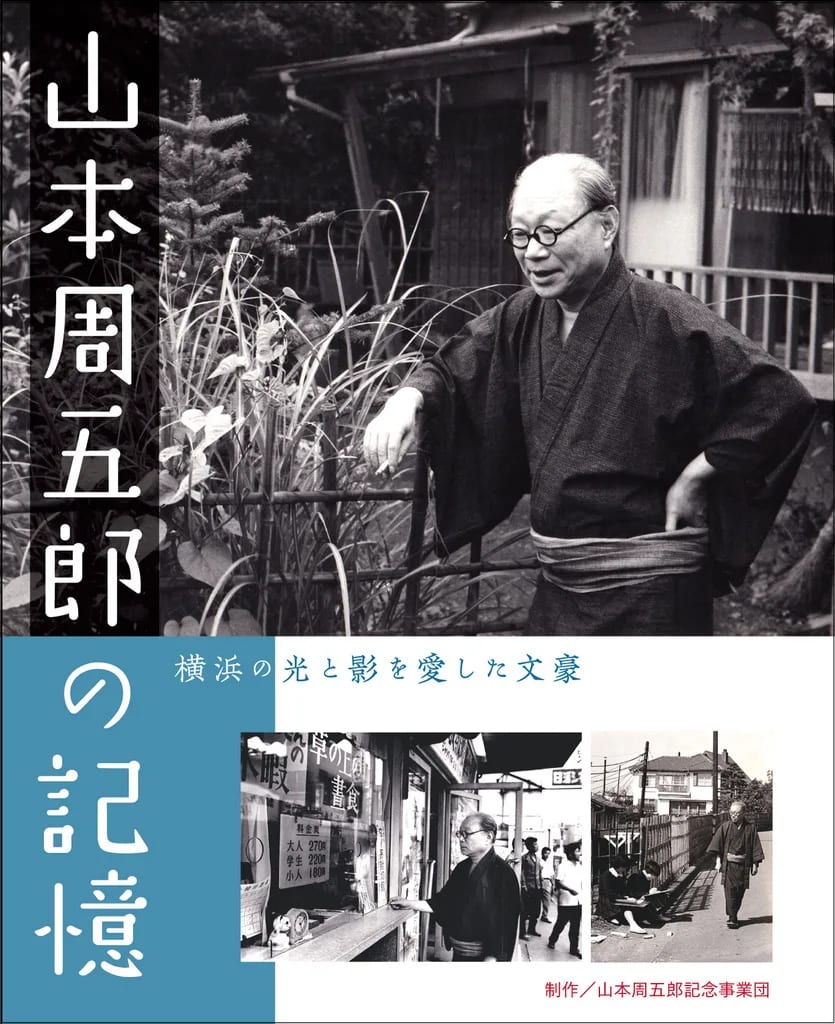

「相手のことを我がことのように思える他者への共感」を私たちが失って久しい。少なくとも戦後から1970年代までそれは確かにあった。筆者の大学進学も身内ではない方の援助によるものだったし、小説家山本周五郎のペンネームの由来、映画監督山田洋次の『男はつらいよ』マドンナのモデル、そこには恩人がいたのだ。※幸せのBASE「心技体」~心③(終)2023/03/01 06:24:10カテゴリー:随想

「相手のことを我がことのように思える他者への共感」を私たちが失って久しい。少なくとも戦後から1970年代までそれは確かにあった。筆者の大学進学も身内ではない方の援助によるものだったし、小説家山本周五郎のペンネームの由来、映画監督山田洋次の『男はつらいよ』マドンナのモデル、そこには恩人がいたのだ。※幸せのBASE「心技体」~心③(終)2023/03/01 06:24:10カテゴリー:随想 小説も映画も創作者の「核」から生み出される「ことば」である。苦境における心の痛みとそれをエネルギーにかえさせてくれた他者の存在に向けての「歌」でもある。昭和が終わり、平成・令和と時代が下るにつれ、その「歌」が徐々に薄れ消えていった。それに伴い、文字通りの《歌》、世間に流れている歌も、作詞・作曲・歌唱の全てにおいて変容していった。その実態と社会的背景について、また、今後の課題についても考えていきたい。

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。

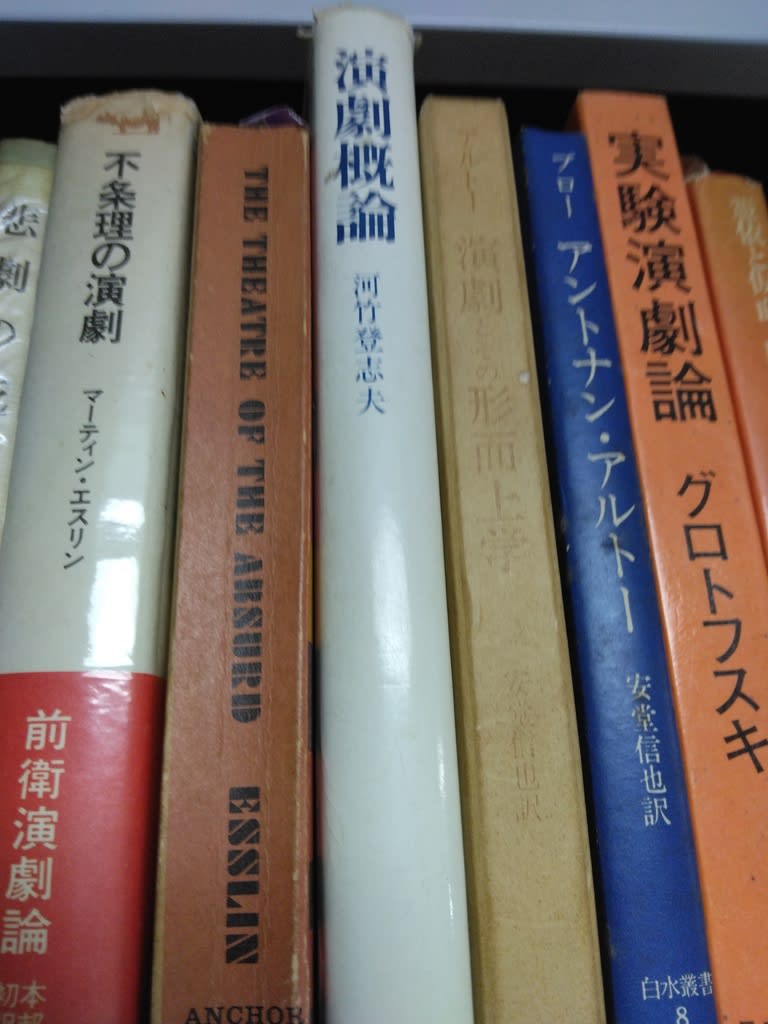

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。

私は「大卒(当時は学歴は価値があった)」の肩書きが欲しくて、進学しようとしたのではなかった。考える時間が欲しかったのだ。四大悲劇の主人公の一人、リア王は自問自答する。…`Who am I? ’社会における自分の存在価値は? “Identity”自分の存在理由は?自分を生き生きと生きるにはどうしたらいいのか。社会の激流に押し流されそうになった自分を留める「一本の杭」それが4年間という時間であり大学という別世界であった。この決断が、今振り返ると「人生の基盤構築」の第一歩となっている。

私は「大卒(当時は学歴は価値があった)」の肩書きが欲しくて、進学しようとしたのではなかった。考える時間が欲しかったのだ。四大悲劇の主人公の一人、リア王は自問自答する。…`Who am I? ’社会における自分の存在価値は? “Identity”自分の存在理由は?自分を生き生きと生きるにはどうしたらいいのか。社会の激流に押し流されそうになった自分を留める「一本の杭」それが4年間という時間であり大学という別世界であった。この決断が、今振り返ると「人生の基盤構築」の第一歩となっている。

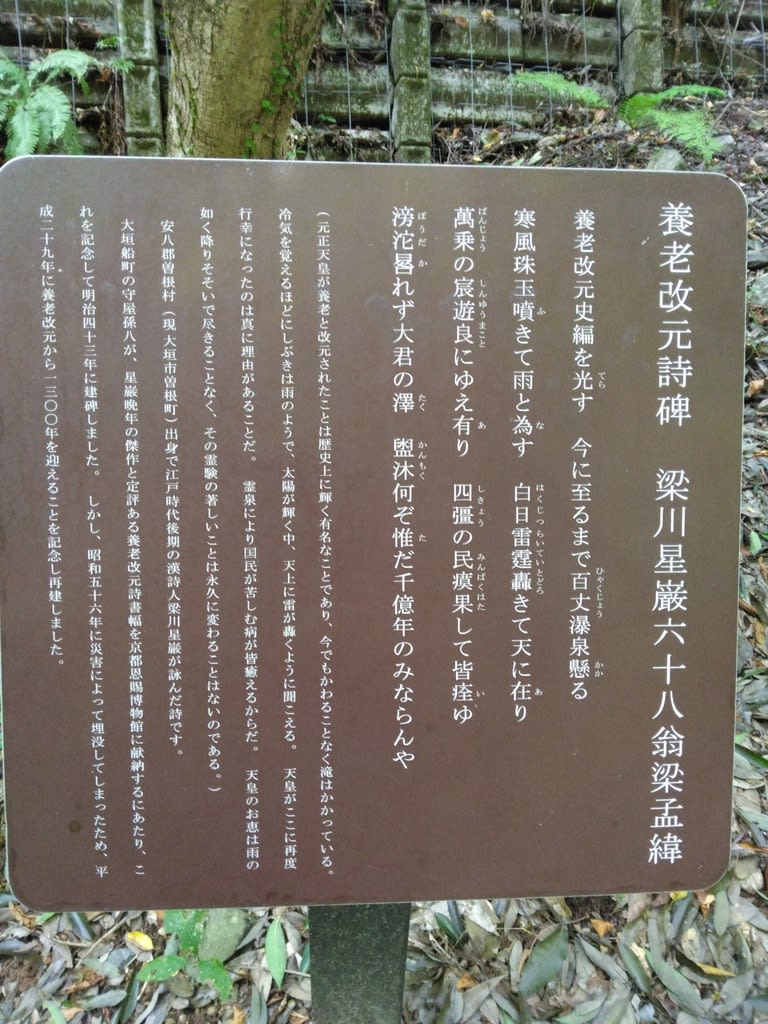

昨秋は、岐阜県養老温泉に宿を取り土色がかった湯を堪能した。翌朝タクシーを利用し、異郷の雰囲気を味わいながら「養老の滝」を訪れる。この名勝の由来は歴史をさかのぼること千三百年余の717年、第44代元正(げんしょう)天皇が行幸されたことにある。緑の山間にしぶきをあげながら流れ落ちる滝を目の当たりにして、『もって老を養うべし』と述べられ改元「養老」の詔を発布されたという。

昨秋は、岐阜県養老温泉に宿を取り土色がかった湯を堪能した。翌朝タクシーを利用し、異郷の雰囲気を味わいながら「養老の滝」を訪れる。この名勝の由来は歴史をさかのぼること千三百年余の717年、第44代元正(げんしょう)天皇が行幸されたことにある。緑の山間にしぶきをあげながら流れ落ちる滝を目の当たりにして、『もって老を養うべし』と述べられ改元「養老」の詔を発布されたという。 元正天皇は生涯独身を通した女帝で『続日本紀』には母親(元明天皇)譲りの美しさと慈悲深さが記載されており、奈良時代を代表する聖武天皇の補佐役も務めている。古人が足を運ばれた同じ道に佇み、名瀑養老の滝を前にひと時を過ごした。

元正天皇は生涯独身を通した女帝で『続日本紀』には母親(元明天皇)譲りの美しさと慈悲深さが記載されており、奈良時代を代表する聖武天皇の補佐役も務めている。古人が足を運ばれた同じ道に佇み、名瀑養老の滝を前にひと時を過ごした。

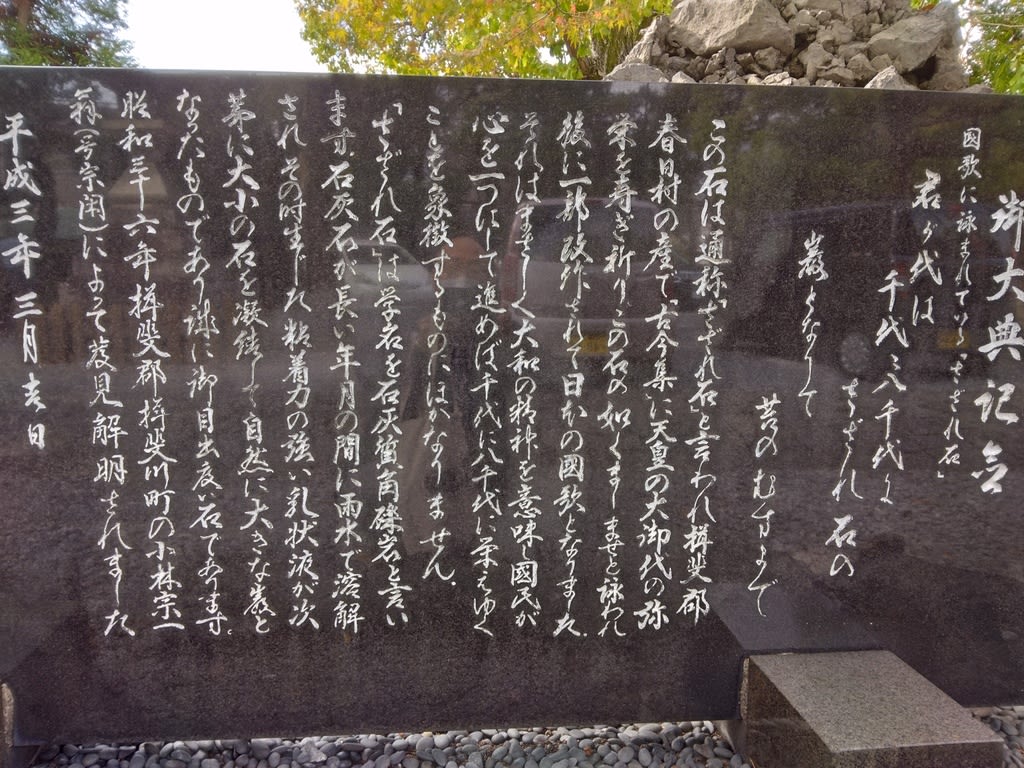

平安時代、古今集に収められた一首で、古歌をもとに天皇の御代を末永く寿ぎ詠まれた歌だが、“さざれ石”がこの地・揖斐郡春日村の産の石灰石であることは初めて知った。粘着力が強い石灰質のため長い年月の雨水により溶解し大小の石が凝結して自然に大きな巖となったと記念碑にある。

平安時代、古今集に収められた一首で、古歌をもとに天皇の御代を末永く寿ぎ詠まれた歌だが、“さざれ石”がこの地・揖斐郡春日村の産の石灰石であることは初めて知った。粘着力が強い石灰質のため長い年月の雨水により溶解し大小の石が凝結して自然に大きな巖となったと記念碑にある。

今回、長年構想を温めてきた歴史小説を執筆するに当たって、数十年ぶりに現地取材に赴いた。岐阜県大垣市である。書斎に積まれた書籍・史料に目を通す以外に、その土地の空気に触れ、

今回、長年構想を温めてきた歴史小説を執筆するに当たって、数十年ぶりに現地取材に赴いた。岐阜県大垣市である。書斎に積まれた書籍・史料に目を通す以外に、その土地の空気に触れ、

大垣市は郷土の歴史を大切にしており、単なる観光地ではなくその歴史の調査・蓄積・保存にも力を入れている。大垣市図書館には郷土資料室(3階)・歴史研究室(4階)があり、創設された大垣市郷土館では歴代大垣藩主戸田公の資料展示および市・文化財保護協会刊行の出版物の販売を扱っている。2日かけてこれらの施設をすべて訪れ、調べたい事がらを率直に伝えると、責任者や担当職員の方々はこちらが求めていること以上の対応をして下さった。小説の点景として登場させたい神社やお寺も現存しているので、カメラに収めたりお話を聴いたりすることもできた。

大垣市は郷土の歴史を大切にしており、単なる観光地ではなくその歴史の調査・蓄積・保存にも力を入れている。大垣市図書館には郷土資料室(3階)・歴史研究室(4階)があり、創設された大垣市郷土館では歴代大垣藩主戸田公の資料展示および市・文化財保護協会刊行の出版物の販売を扱っている。2日かけてこれらの施設をすべて訪れ、調べたい事がらを率直に伝えると、責任者や担当職員の方々はこちらが求めていること以上の対応をして下さった。小説の点景として登場させたい神社やお寺も現存しているので、カメラに収めたりお話を聴いたりすることもできた。

現地に来なければ得られない収穫は確かにあったし、「創作の支柱」の一本である「現地取材」の重要さを再認識したのである。

現地に来なければ得られない収穫は確かにあったし、「創作の支柱」の一本である「現地取材」の重要さを再認識したのである。