こんにちは、

ともやんです。

ロマン派の作曲家エクトル・ベルリオーズ(1803-1869)は、1869年3月8日に波乱万丈な65年の生涯を閉じました。

幻想交響曲は、狂気をはらんだ天才のベルオーズが作った傑作です。

幻想交響曲は名曲なので、録音もたくさんあります。

そのため一時期いろんな指揮者で聴いた。

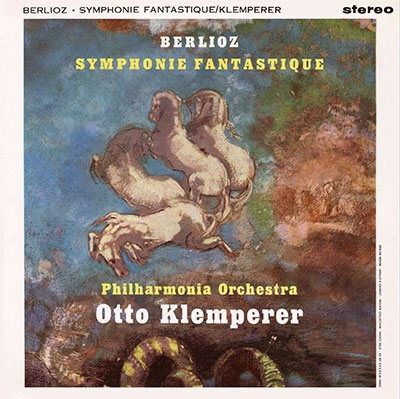

でも色んな指揮者で聴いてもやっぱり僕はクレンペラーの騒がず焦らず泰然として冷徹さも兼ね備えた演奏が好きです。

クレンペラーは、生涯第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンと配置するスタイルを取っていました。

この録音でも向って左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリン、コントラバスがチェロの後方という弦楽器の旧配置をしていますが、その効果は聴いていてよくわかります。

一旦、この良さを知ると、他の指揮者が機能優先の新配置(第2ヴァイオリンが、第1の右隣に来る)を選択するのかわからなくなります。

ぜひ、その弦楽器の配置の妙も味わってほしいです。

クレンペラーのベルリオーズ幻想交響曲はすごい

エクトル・ベルリオーズ – Hector Berlioz (1803-1869)

幻想交響曲 Op. 14

Symphonie fantastique, Op. 14

1.(16:17) I. Reveries: Largo – Passions: Allegro agitato e appassionato assai

2.(06:41) II. Un Bal (Valse): Allegro non troppo

3.(18:10) III. Scene aux Champs: Adagio

4.(05:06) IV. Marche au Supplice: Allegretto non troppo

5.(10:49) V. Songe d’une Nuit du Sabbat: Larghetto – Allegro

total(57:03)

フィルハーモニア管弦楽団 – Philharmonia Orchestra

オットー・クレンペラー – Otto Klemperer (指揮)

オットー・クレンペラー 、フィルハーモニア管弦楽団 ベルリオーズ: 幻想交響曲<タワーレコード限定>

シューベルトの交響曲第5番と同じ頃の録音ですが、こちらは一転してクレンペラーらしいクールで巨大な演奏となっています。

微視的な視点を大切にした構造的な魅力にあふれるアプローチで、長大な第3楽章での各素材の克明な表現、チェロの主題の圧倒的な存在感にはたまらないものがあります。

第2楽章でも、当時珍しかったコルネット復元ヴァージョンを使用し、どこかいびつな華やかさを強調、第4楽章と第5楽章ではまったく興奮しないグロテスクなまでの冷ややかさで音楽の風変わりな要素をえぐり出しています。

コメント