MLB(メジャーリーグベースボール)、今年からロサンゼルスドジャースに移籍した大谷翔平選手は、二刀流として(今年は打撃に専念・来年から投手としても)活躍するだろう。

さて

野球王国四国の伊予松山には戦前から二刀流の凄い選手がいた。野球界の偉人である。

その人は「影浦 將」である。

プロ野球選手、二刀流の元祖 影浦 將は、温泉郡伊台村大字下伊台(現・松山市下伊台町)で材木商を営む家に5人兄弟の長男として大正4年7月20日に誕生した。

大正4年は、現在の全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)にあたる全国中等学校野球第1回大会が開催された年であった。影浦は、幼い頃は小柄だったため、野球ではなく剣道に打ち込んでいた。

甲子園の強豪校、松山商業学校(現、県立松山商業高等学校)に入学後も剣道をしていたが、2年生の時、野球部の監督に誘われて入部、すぐに頭角を現し、昭和6年春夏連続で甲子園に出場、翌年春の甲子園で優勝、夏の甲子園で準優勝をした。(当時、中等学校は5年制であった)松山商業学校を卒業後は立教大学に進学し、1年生ながら公式戦において打者として長打力を発揮する一方、投手として4勝1敗の好成績を残し、立教大学の優勝に貢献し、二刀流の出現となった。

立教大学在籍中は、帰郷する度に母校・松山商業学校へ出向き、後輩らに1人1時間の猛ノックを浴びせ守備力アップに貢献した。

このノックを浴びた千葉茂は「景浦が来たと聞いただけで身体が震えた」という、後の巨人軍の名二塁手千葉茂の誕生であった。その後千葉は、川上巨人軍監督誕生とともに近鉄パールズの監督として移り、名称を千葉茂の愛称(猛牛・バッファロー)を使い、近鉄バッファローズと改称し昭和34年11月28日監督に就任した。しかし成績は上がらず、昭和36年10月30日監督解任された。

平成14年12月9日逝去享年83歳であった。

(近鉄バッファローズ 現・オリックス・バッファローズである。)

ちょっと寄り道をします。

松山商業は、一時期愛媛県立松山東高等学校商業科の時代があった。

昭和24年・学制改革で 愛媛県立松山東高等学校と改称し、県立松山商業学校を統合、商業科を設置した。

これは、GHQ司令部から学制改革の一つとして総合性の体制が求められ普通科と職業科を併せ、そして男女共学となり総合制の新制高等学校設置が勧められた結果であった。

昭和25年(第32回)夏の甲子園大会では松山東高等学校は北四国代表として出場し優勝した。決勝戦は南四国代表の徳島県立鳴門高等学校で12対8であった。

選手の構成は、普通科が3人、商業科の選手が6名で、池田投手は普通科の選手で、卒業後は中山製鋼硬式野球部に入部入社した。

優勝した松山東高校の打順守備位置は次の通りであった。

1[中堅]柏木達夫(3年)2[左翼]森平和(3年)3[投手]池田勉(2年)4[捕手]宇野秀幸(3年)5[遊撃]土居国彦(3年)6[二塁]山本忠彦(3年)7[一塁]岡本厚(3年)8[右翼]水口峰吉(2年)9[三塁]大川彰(3年)で、普通科の選手が3名池田投手と宇野捕手とあと一人は忘れました。6名が商業科在籍の選手であった。

太文字の選手が普通科(松山東高)でその他の選手が商業科(松山商業)であった。

この時期、松山市湊町3丁目にある「松劇」映画館はニュース映画専門で放映していまして松山東高校対鳴門高校の決勝戦を見に行った。・・懐かしい限りです。

話がそれましたが本題に帰ります。

池田投手は温泉郡久米村立久米中学校出身で、私も久米中学卒業生で妹さんが私の同級生である。

性格は温厚で優しい女性でした。中学校の修学旅行の時(旅行先は京阪神)松山(高浜)から客船で神戸港に上陸、その時神戸港に池田投手が出迎えに来られていた。

そして挨拶された。中山製鋼の池田です。何時も妹がお世話になっております。これからもよろしくお願い致します。皆さん楽しい思い出に残る修学旅行をされて下さい。・・と流石全国優勝した投手だなと感心した事を覚えている。(私達時代は松山市と合併して松山市立久米中学校であった。)

参考までに:昭和30年5月1日、町村合併促進法により温泉郡久米村は松山市と合併した。

池田投手は我々久米中学卒業生の偉大なる大先輩である。

昭和26年9月8日、サンフランシスコ講和条約が締結され、日本の主権が回復昭和27年1月15日、愛媛県立松山商業高等学校は独立した。

話がそれましたが本題に帰ります。

「画像は、平成15年11月7日、知人が居る倉敷市に行った時阪神タイガースが秋季キャンプを倉敷市のマスカット球場で行っていたのを見学した。その時、記念に購入したオリジナルグッズである。」

平成15年(2003年)の阪神タイガースは、昭和60年以来18年ぶり8度目のリーグ優勝に輝いたシーズンであった。昭和10年12月10日大阪野球倶楽部として創設され、来年(令和7年)球団創立90周年を迎える。

ライバルの読売巨人軍は今年、令和6年が創設90周年である。(創立は昭和9年12月26日)である。

さて、

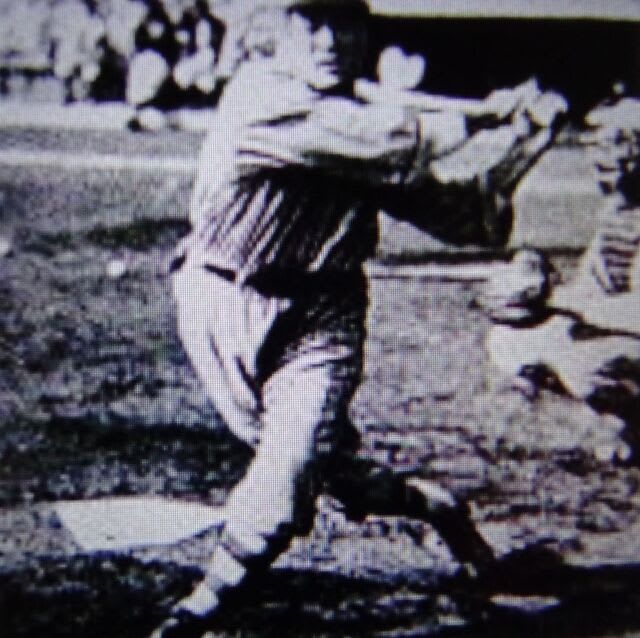

景浦は、大学卒業を待たず、昭和11年2月28日に立教大学を中退し、松山商業の先輩・森茂雄監督に誘われ、大阪タイガースに入団、タイガースの初代4番バッターとして活躍背番号6を着け大活躍した。

監督の森茂雄から「野球がダメなら阪神電鉄社員として面倒を見るから」と勧誘された。

そして巨人軍の名投手・沢村栄治と名勝負を繰り広げ、昭和12年に首位打者として打点王、翌年2度目の打点王に輝いた。また、投手としても活躍し、昭和11年の防御率0.79は歴代2位の記録である。プロ野球草創期の伝説的な選手として活躍し、昭和40年、野球殿堂入りし、東京ドーム敷地内にある鎮魂の碑に景浦將の名前が刻まれている。

昭和59年には「日本プロ野球50周年記念切手」が郵政省から発行された際には、景浦の写真を元にしたデザインが採用された切手が発売された。

昭和59年には「日本プロ野球50周年記念切手」が発売された。

兎に角、日本プロ野球史上に残る伝説の選手で、投手として最優秀防御率と、打者として首位打者を両方とも獲得したことがある唯一の選手で、 戦前のタイガースを支えた元祖スラッガー・景浦 將二刀流の出現で、初代「4番・三塁手」背番号6番を背負って投打に渡り大活躍をした。

投手としては、重いシュートと、速球を武器に昭和11年秋季には防御率0.79(歴代2位)で最優秀防御率、6戦全勝の勝率10割(歴代1位)で最高勝率をそれぞれ獲得し、東京巨人軍との優勝決定戦では沢村の3連投の前に屈したものの、第1戦では沢村と投げ合い、味方の守備の失策から5点を失ったものの自責点は沢村の3点より少ない2点と好投を見せて完投、打っては、4回に沢村から場外へ消える3ラン本塁打を放つなど気を吐い。

その景浦を見た東京巨人軍監督の藤本定義は「アイツこそ史上最強の打者」と絶賛したそうだ。また、松木謙治郎は、戦後に阪神タイガースの監督に就任した際に、「景浦が復員して、戦争から帰ってきたぞ。今から試合に出るからな・・と松木に言って試合に出場する夢をよく見たという。」さらに松木は「景浦が無事に帰ってきていたら、タイガースの監督として読売ジャイアンツに負けないチームを作っていただろう。人間としてあんな立派な男はいなかった」とも述べている。

影浦は、沢村栄治のライバルで、東の沢村、西の影浦、日本のプロ野球は沢村が投げ、」影浦が打って始まったと言われた。影浦が提案した・・打倒 沢村栄治対策として、沢村を打ち崩す練習に報道陣の取材を断り、甲子園での投手間隔を2m短くして打撃練習をして沢村の剛速球に対応した話は有名である。

そしてこの時代は急変していく。球界からは敵性語としてカタカナの追放が始まり、昭和15年9月25日にタイガースは阪神とチーム名を改めた。

翌16年には選手たちは「皇国に挺身して戦う野球戦士」としてユニフォームを軍服にしてプレーするようになった。大東亜戦争が激しくなり、昭和14年に最初の応召となるが、帰国後暫く野球はしなかった。それは、兵役中過度の手榴弾の投擲(とうてき)により肩を痛めていたから、しかし昭和18年に阪神軍へ復帰した。打力は以前通りの長打力を発揮したが、投手や守備としては兵役中に過度の手榴弾の投擲(とうてき)によって肩を痛め、主に肩への負担が少ない一塁手を担うようになった。

そして

二度目の応召がやってきた。昭和20年5月20日、フィリッピン・カラングラン島で戦死帰らぬ人となっ。

最終階級は陸軍曹長で享年30歳の若さであった。

影浦 將は、伊予松山から排出された野球界二刀流の元祖である。

なのに、伝説のバッター、影浦 將の墓所の墓碑銘には野球のことは何も書かれていない?

墓所は、由緒ある西法寺にある。(松山市下伊台町969番地)

景浦 將の墓は、影浦家之墓所の一角に墓石がある。

西方寺は1300年の歴史を守り伝える伝説の寺・・と伝えられている。

景浦 將の墓

景浦 將の墓石、左側面には野球のことは何も書かれていない。

景浦 將の墓がある、西法寺には日本に一本しかない西法寺桜 (サイホウジサクラ)がある。

この桜は、西法寺の参道を登りつめたところの左手にあり、薄墨桜のある、石囲いの中で薄墨桜と染井吉野桜との自然交配により実生で出来た全くの新品種だそうだ。

最近、愛媛大学の教授によってこの西法寺桜が学会で発表され新品種として登録された。また東京の国立遺伝学研究をされている先生も西法寺へ来られ研究調査され、そして浦和市の桜の研究の先生も続いておとずれ、全国に一本しかない貴重な西法寺桜を研究されていると西法寺薄墨住職さんの奥さんからお話を伺った。

そしてまた新品種の桜が生まれたとの由、その名前は「新西方寺桜」で薄墨桜と大島桜との自然交配だそうだ。

これからの画像は松山商業学校が一時期松山東高等学校の商業科となった東高の画像である。校門左側に安倍能成の胸像が建てられている。

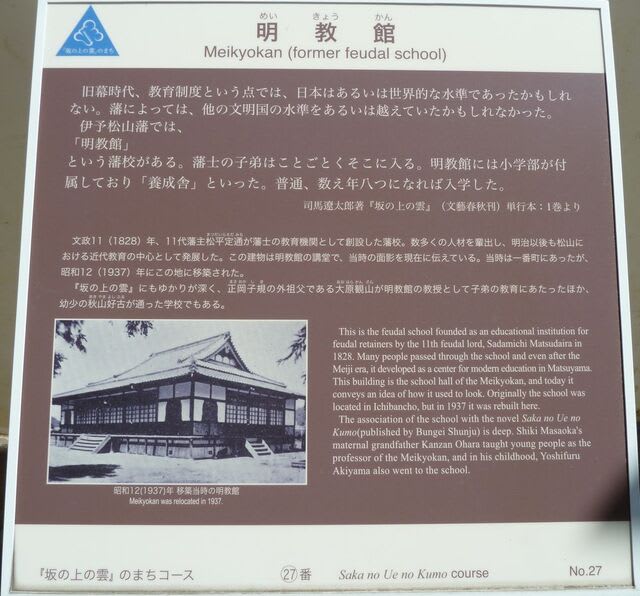

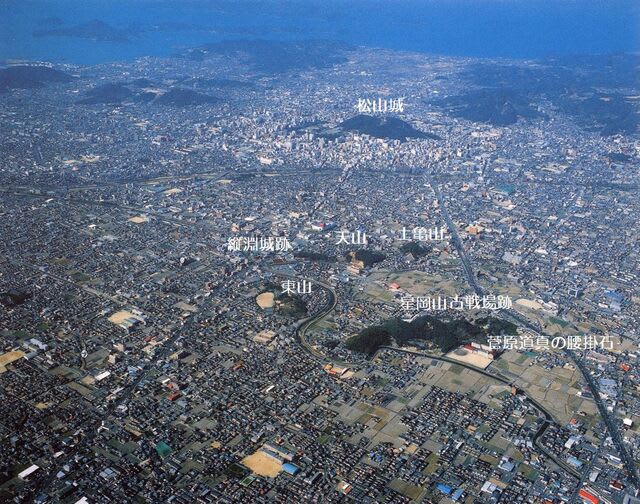

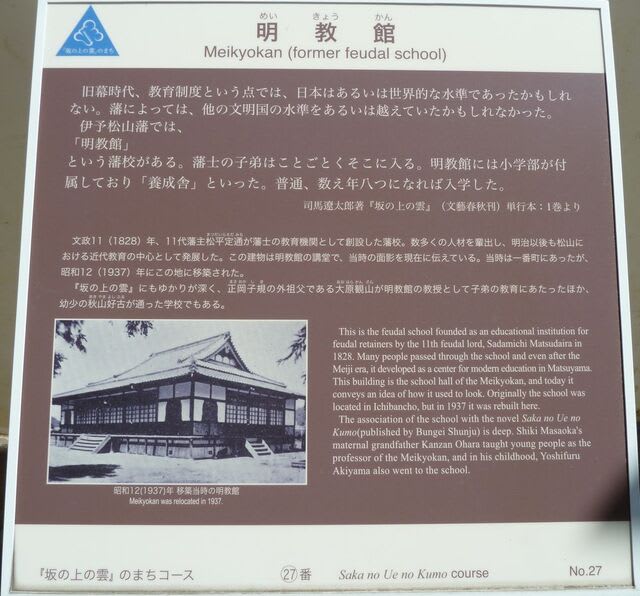

松山東高等学校の前身は、松山中学で秋山眞之や正岡子規が学び、明治28年、夏目漱石が英語教師として赴任した松山中学である。そして明教館は、秋山信三郎好古が学んだ藩校である。

藩政時代の藩校「明教館」である。

明教館の棟瓦には久松家(菅原家)の梅鉢の家紋の入った瓦が上がっている。

久松家の祖先は、菅原道真である。

軒瓦には、徳川家の三つ葉葵の家紋が入った瓦が上がっている。

これは、伊予松山藩第3代藩主が徳川家康の甥になる松平定行が藩主になり家康の指示によるものである。

詳細は、私のブログ「EEKの紀行 菅原道真 伊予の足跡」を参照下さい。

愛媛県立松山東高等学校正門の右側にある。

松山市教育委員会が設置した「明教館の説明板。」

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」放映に伴い設置された説明板。

明教館 防空要員の碑(明教館死守の記録版)