やられたらやり返す…映画『Johanne Sacreblu』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:メキシコ(2025年)

日本では劇場未公開:2025年に配信スルー

監督:カミラ・アウロラ

恋愛描写

じょあんさくれぶる

『Johanne Sacreblu』物語 簡単紹介

『Johanne Sacreblu』感想(ネタバレなし)

あの映画に「映画」で抗議する

最初に前置きしておきます。

この感想記事は『エミリア・ペレス』を観賞した人向け、もしくはそもそも『エミリア・ペレス』なんて観る気がないよ!という人向けのものです。少なくとも私の『エミリア・ペレス』の感想を読んだうえで、こちらも読み進めることを強くオススメします。そうじゃないと経緯がチンプンカンプンになりますので…。

そうは言ってもあれなので、簡単に振り返りましょう。

2024年に公開となった巨匠“ジャック・オーディアール”監督のフランス映画『エミリア・ペレス』。この作品はカンヌ国際映画祭で審査員賞と女優賞に輝き、その後も各地の賞を総なめにする話題作となりました。

しかし、この『エミリア・ペレス』への世間の称賛に真っ先に公然と異を唱えたのが、LGBTQコミュニティとメキシコの人たちです。その理由はこの映画がトランスジェンダーとメキシコの表象の双方の観点で、非常に軽視できない問題を抱えていたからです。どんなに製作陣が言葉で言い繕っても「トランスジェンダー」と「メキシコ」…この2つの要素をこの映画は作為的に攻撃的な仕掛けで利用しているのは明白だと厳しく非難されました。

とくにメキシコ本国ではこのフランス映画への批判が過熱し、社会現象級の大炎上となりました。メキシコでも劇場公開されたのですが、観た人が激怒して「返金しろ」と大騒ぎに。フランスの大物監督が作って、フランスのお膝元のカンヌ国際映画祭が先んじてこの映画を絶賛したわけですから、メキシコにしてみればフランスから喧嘩を売ってきたようなものです。

とりわけメキシコのLGBTQコミュニティは怒り心頭でした。そんな中、あるひとりのトランスジェンダー女性の活動家のメキシコ人が、「この『エミリア・ペレス』への抗議としてこちらからカウンターになる映画を作ってやろう」と思い立ちます。

こうして“やられたらやり返す”の精神で生まれたのが本作『Johanne Sacreblu』です。

問題作のフランス映画『エミリア・ペレス』はメキシコを舞台にメキシコ人の登場人物が主軸で物語が進みますが、撮影はすべてフランスのパリのスタジオで行われ、主要キャストの中でメキシコ人はひとり程度でした。

この『Johanne Sacreblu』はフランスを舞台にフランス人の登場人物で物語が成り立ち、撮影はすべてメキシコで、メキシコ人が演じて行っています。

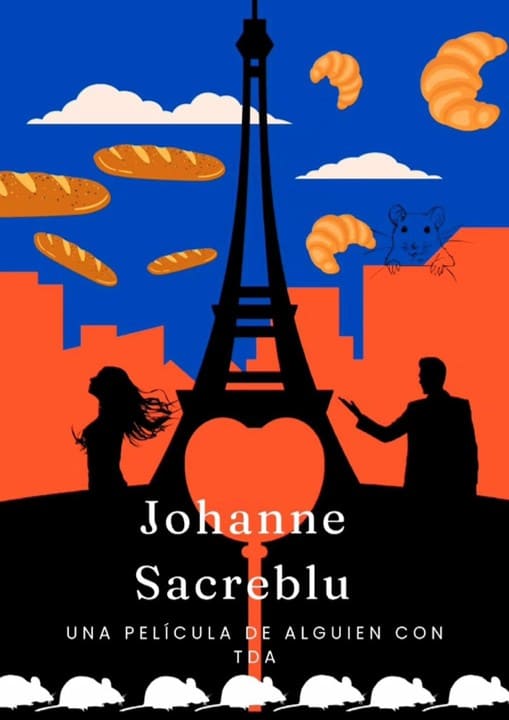

そして『エミリア・ペレス』は(無自覚な)メキシコのステレオタイプな描写が満載でしたが、『Johanne Sacreblu』はわざとらしさ全開でフランスのステレオタイプな描写を詰め込みまくっており、「うちらが味わったことはこういうことだ」とフランス人に思い知らせる中身になっています。もちろんこちらもミュージカルです。

『Johanne Sacreblu』を製作したのは“カミラ・アウロラ”という人物で、監督や主演も兼任。クラウドファンディングを募り、すぐさま完成させてみせました。

お手製のチープな約30分の短編だったのですが、ネットで瞬く間に大好評。なんとメキシコの映画館で上映されることになり、満員御礼の賑わいに。映画館あたりの客入りは『キャプテン・アメリカ ブレイブ・ニュー・ワールド』に次ぐ2位を記録したというからなかなかの大成功です。ちなみに売り上げはメキシコの慈善団体に寄付されたそうです。

2025年2月時点で“カミラ・アウロラ”はさらなる製作費を集め、この『Johanne Sacreblu』を長編映画化することに挑戦しているようで、抗議から始まったこの映画はメキシコのクィアなカウンターカルチャーの最前線として、社会の可視化という意味でも大きな道を開きそうです。長編映画化したらカンヌ国際映画祭はコンペティション部門に招かないとダメですよ。ねぇ?

短編の『Johanne Sacreblu』は日本からも「YouTube」で公式で視聴できますので、『エミリア・ペレス』を観たという人は(観る気がない人も)この『Johanne Sacreblu』を必ず観ておきましょう。むしろ2つでワンセット、あの映画はこの『Johanne Sacreblu』を観賞するための前座だったんですよ。

『Johanne Sacreblu』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 大人のフレンチ・キスが描かれます。 |

『Johanne Sacreblu』本編動画

『Johanne Sacreblu』感想/考察(ネタバレあり)

パンで戦争する国、それがフランス

ここから『Johanne Sacreblu』のネタバレありの感想本文です。

『Johanne Sacreblu』は冒頭から最後までフランスを弄ぶ遊びのオンパレードです。

そもそもタイトルにもなっている主人公のジョアン・サクレブルーという名ですが、「Sacreblu」は「あらまあ」みたいな驚きを表現するフランス語で、昔のフランスに言及する作品ではセリフとして出てくることもありますが、現在のフランス社会で日常的に使われる言葉ではありません。当然、名前になっているのも変で、小馬鹿にした仕掛けです。

このジョアン・サクレブルーの家族はバゲット店を営んでおり、そのライバルとしてアグトゥーゴ・ラタトゥイユの家族はクロワッサン店を営んでいて、なぜだか対立させられるハメになります。もちろん「フランスと言えばパンだな」という安直な発想の設定です。

登場する人物も主役から脇役に至るまで、みんなコテコテのフランス人のステレオタイプそのものな恰好や顔をしており、言葉づかいも含めて、誇張しまくり。

マリー・アントワネットに始まり、ドラマ『エミリー、パリへ行く』(フランスのパリを舞台にしたアメリカ製作のNetflix作品。このドラマもドラマでわりとステレオタイプなフランス描写がなくもない)、『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』(フランス制作の人気アニメ。コンテストの司会がこのアニメの主人公であるレディバグとシャノワールのコスプレをしている)、『レミーのおいしいレストラン』(やたらネズミがいて、あげくに操られているというのはこのピクサー映画のネタ)…と、いろいろサブカルチャーもベタに手広くカバー。

と思えば、最終的には「菓子戦争」まで引用してきます。これは1838年にフランスのとある菓子職人(パティシエ)がメキシコシティにあった店がメキシコ軍の士官の略奪で壊されたと主張したことに端を発する戦争で、フランスはメキシコに理不尽な要求をし、死者のでた戦いに突入しました。1861年にはまたもやフランスはメキシコに干渉しており、歴史的にメキシコにとってフランスは鬱陶しい相手だったんですね。フランス側はもう忘れてそうだけど…。

短編『Johanne Sacreblu』のラストは、例の歌を皮肉ったシーンで締めます。例の歌というのは『エミリア・ペレス』で描かれるトランジションして女性の姿になったエミレアが、父親が女性になったとは知らない実の子の前に現れ、ベッドで眠ろうとする子に寄り添うと、その子が父の面影を感じながら「Papa」という曲を歌う…あの場面の曲のこと。ミスジェンダリングしていることもさておき、露骨にメキシコ人のステレオタイプな全開な歌詞をエモそうに歌っていたこともあって、その曲はメキシコ人からは「キモイ!」と大絶叫の不評の嵐でした。あの映画の酷さを象徴する歌として記憶に刻まれたわけです。

日本だったらあれかな…「くんくん、ああ、きみは寿司、納豆の匂いがするね。日本人っぽくて最高だよ…」と耳元で囁かれるようなものですかね。はい、気持ち悪いです。

こんなふうにフランスをネタにしまくっていますが、別にフランス人の尊厳を攻撃的に傷つけることはこの『Johanne Sacreblu』はしていません。“やられたらやり返す”と言っても、そこは倫理の一線を守っています。片やあの『エミリア・ペレス』はメキシコ人への誹謗中傷状態になっていたのですけども…。

トランスジェンダーに主役級の愛を

“やられたら(愛を持って)やり返す”が徹底されている『Johanne Sacreblu』ですが、トランスジェンダー表象も同じです。『エミリア・ペレス』の二の舞を踏むかのような、トランスジェンダーを攻撃的に利用する愚行は犯しません。

『エミリア・ペレス』のトランスジェンダーのキャラクターは実際は主役ではなく、プロットに都合のいい「要員」にすぎませんでしたが、『Johanne Sacreblu』はトランスジェンダーが主役です。

しかも、トランスジェンダー女性とトランスジェンダー男性の2人がメインで描かれ、ロマンスに発展していきます。これはフランスのベタな恋愛モノをなぞっているお遊びでもあるのですが、トランスジェンダー同士となっていることでシス異性愛規範をひっくり返し、いわゆる「T4T」と呼ばれるトランスジェンダー同士の親密な連帯を描き出せています。

これは別にトランスジェンダーに限らず、セクシュアル・マイノリティを描く作品全般にいえるプロット・ノウハウなのですが、ひとつの作品に何かしらの性的マイノリティのキャラクターがひとりしか登場しないと、どうしてもそのキャラが過度な当事者代表者になってしまい、物語としても表象としても負担が偏ります。そこでその性的マイノリティのラベルに属する人を2人以上登場させることで、表象のバランスをとることもできます。

『Johanne Sacreblu』は性別適合手術をむやみにクローズアップさせることもしていません。2名のトランス・キャラクターは双方でトランジションをある程度済ましており、作中では家族にどう受容されるかという部分に焦点をあてます。

そして「差別と闘っていこう」という信念を共有し、前を向きます。

これは『エミリア・ペレス』には全く欠けていたストーリーでした。あちらはどことなくトランス・キャラクターを可哀想に描くばかりで最後も同情と追悼しかしてくれません。「差別をもたらしているのは何なのか」という社会構造の問題点を浮き彫りにしてくれもしません。

『Johanne Sacreblu』はふざけながらもそれを映し出します。それは家族規範であり、社会規範であり、自分はゴミだと悲壮感に浸る“ジャック・オーディアール”というシス監督(シス規範)なのです。

トランスジェンダーは家族に受け入れられずに苦しむこともありますが、それが唯一のルートではない。バッドエンドじゃないトランスジェンダーの家族物語だってあります。

そして何と言っても『Johanne Sacreblu』はこの製作自体がラテンアメリカやメキシコのLGBTQコミュニティのパワーを証明しています。メキシコにはLGBTQコミュニティがあるのだということ。ずっと闘っているし、クリエイティブだってできる。メキシコを舞台にクィアな映画を作りたいなら、そのメキシコのLGBTQコミュニティに相談したらいいじゃないですか。いないことにしないでねという話です。

『Johanne Sacreblu』こそクィアらしい反骨精神溢れるミュージカルでした。メキシコのみならず世界中のトランスジェンダーやLGBTQコミュニティを励ましてくれる…そんな映画。こういう映画でいいんです。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

○(良い)

作品ポスター・画像 (C)Camila Aurora ジョアンヌ・サクレブル サクラブル

以上、『Johanne Sacreblu』の感想でした。

Johanne Sacreblu (2025) [Japanese Review] 『Johanne Sacreblu』考察・評価レビュー

#メキシコ映画 #ミュージカル #トランスジェンダー