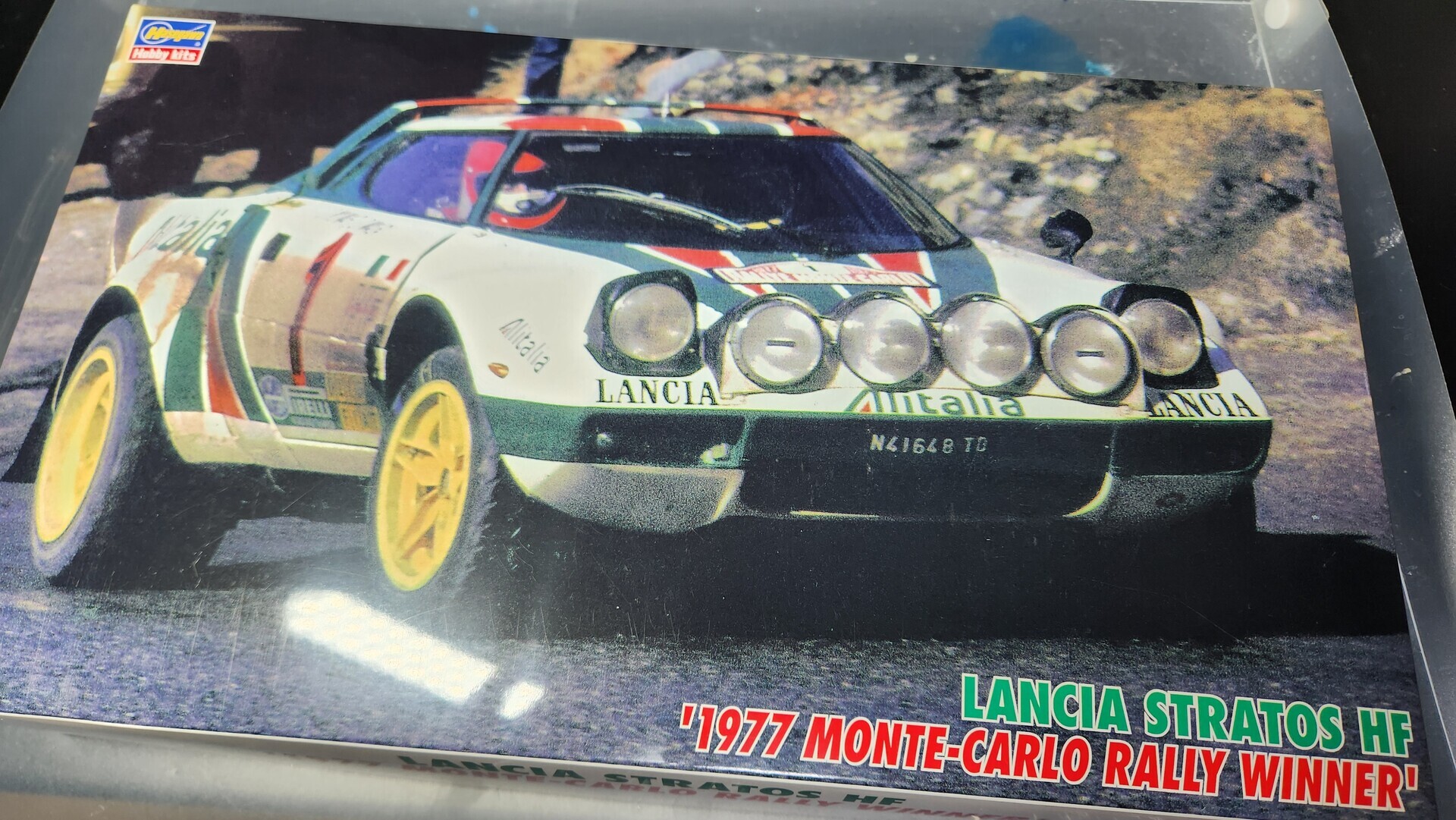

ランチアストラトスと言えば、私にとってはドリームキャストのセガラリー2を思い出します。

セダンやハッチバックなど市販車ベースの四角い車両が多いラリーカーの中で、ラリーに勝つために開発されたというプロトタイプのようなスタイルが本当に美しいですね。

ドアのポケットにはヘルメットを入れられるスペースを用意するなど、本当にラリーのために生まれた車両です。

当時のホモロゲーションを満足するために市販車も販売されました。

現代でも人気なのでレプリカ車両も製作されているそうです。

今回は憧れのランチアストラトスを製作し、ウェザリングで仕上げたいと思います!

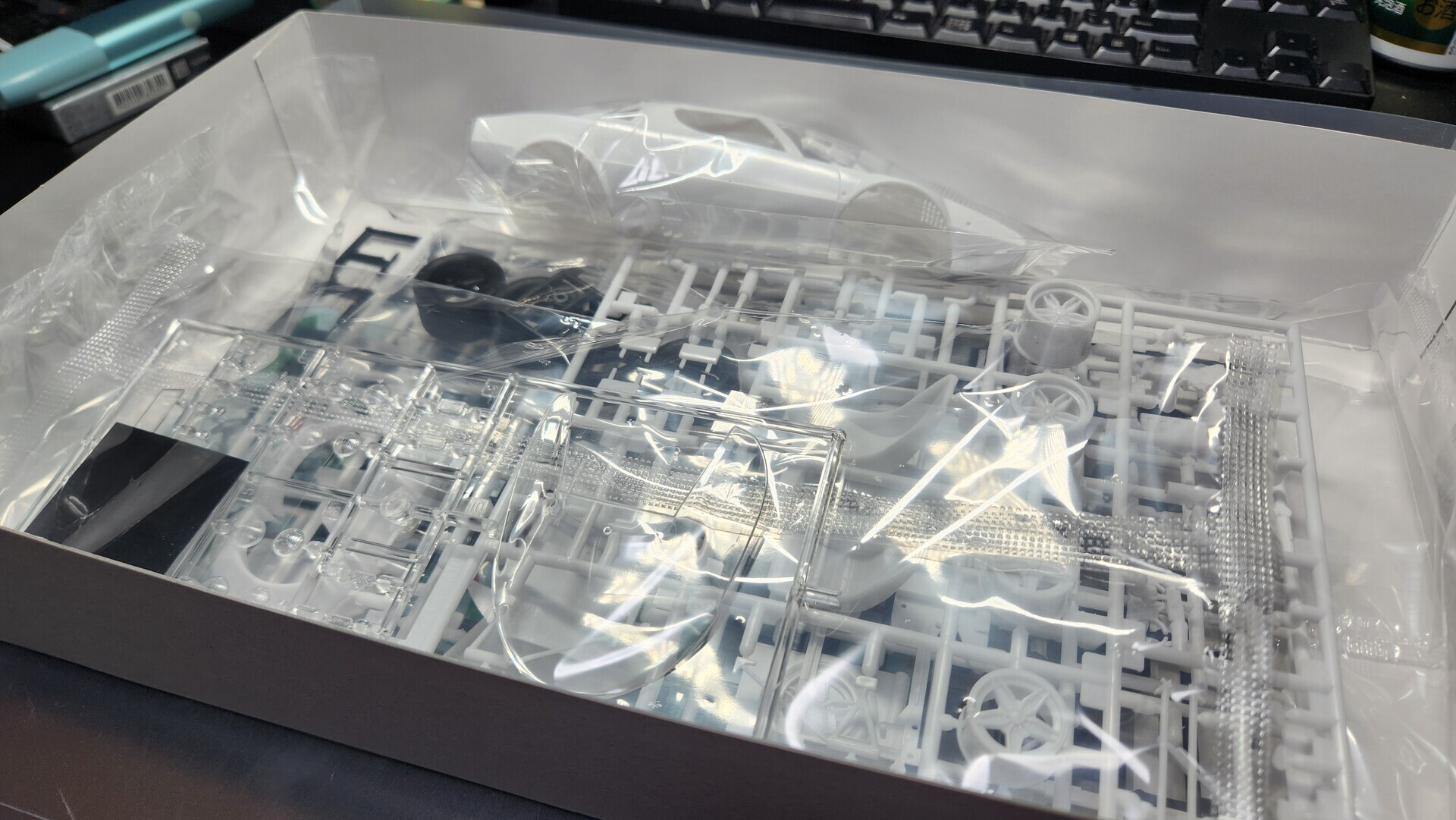

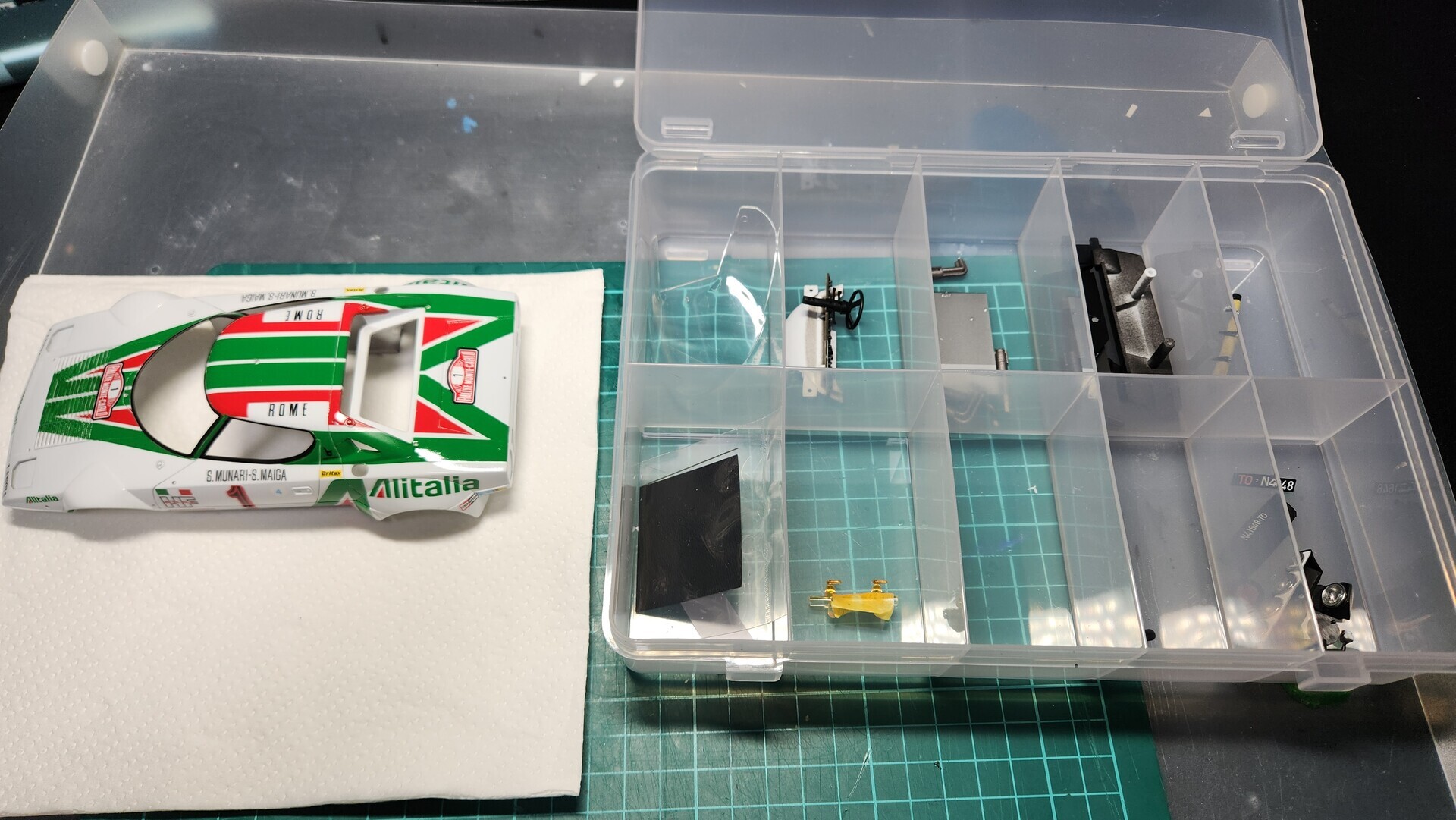

キットレビュー

パーツ点数は思ったほど多くありません。

しかしランナーがほとんど白い!!!

ここ10年くらいのカーモデルはかなり色分けが進んできた印象がありますが、このキットが最初に発売されたのはもっと古い(何年かは不明)ため、そうはいきません。

ボディは特に開閉機構などはなく、バンパーやボンネットなども一発成形です。

ボディ下方がかなり絞り込まれた複雑な造形を一発で成形する金型はいったいどうなっているのか気になりますね。

バリエーション展開のため、オーバーフェンダーやリアスポイラーなどは別パーツとなっています。

後述しますが製作する仕様に合わせて穴を開けたり、ダボやモールドを削り取ったりする必要があり、昔ながらのカーモデルを感じさせます。

あちこち穴あけ指示やモールドを削り取る指示があります。

またボディをシャーシと合体する際、ボディをぐぐ~~~っと1cmくらい広げてはめ込む必要がある恐ろしいキットです。

一度取り付けると外すのが難しいので注意してください、ってwww

製作

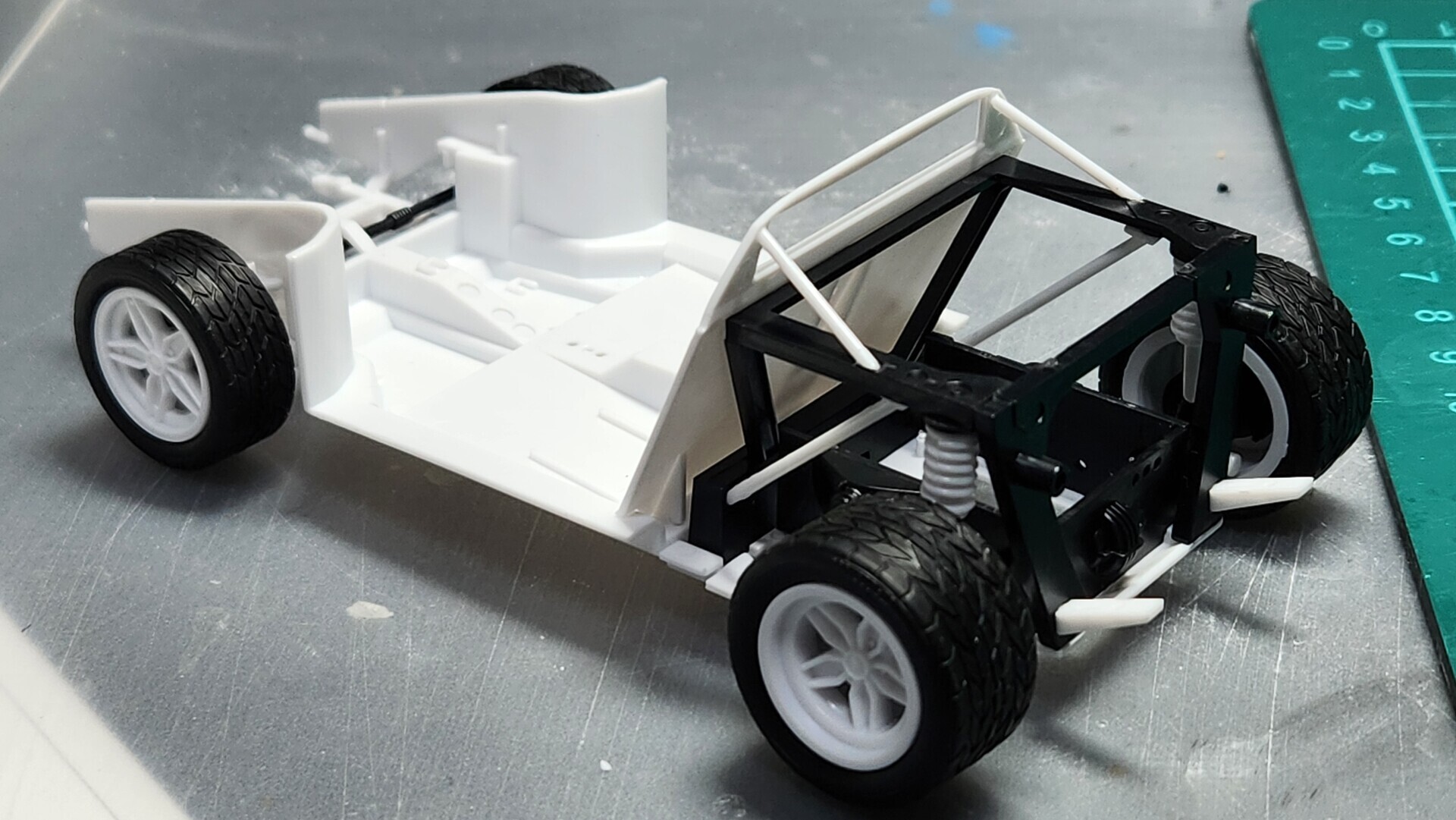

カーモデルを作るときはあまりパーツを接着せずに仮固定して進めていくことが多いです。

そうしないとボディと合体した際にタイヤが傾いていたり、そもそもシャーシ全体がズレていたりすることがよくあります。

が、このキットはフレームが1本1本バラバラの部分もあり仮固定がまったくできません。

カウルが開くわけでもなくエンジンも付属しないのに、なぜフレームをここまで精密に再現してしまったんだ・・・。

足回りも非常に細いパーツで構成されていてとてもテープで仮止めなどできなかったため、思い切って全部接着してしまいました。

なおシャーシのほうはこれでほとんど完成状態です。

サスペンションなどは塗装していませんが、丸ごと黒サフを吹いたあと各部を筆塗りしていきます。

ボディを合体させるには、1cm以上ボディを広げてはめ込む必要があります。

もともとのボディ形状が世界的にも類を見ないほど絞り込まれているため仕方ないのですが、それにしてもなんとかならなかったのか・・・。

こういう特殊な形状のため、ダッシュボードやドア内装はボディ側に接着する仕様になっています。

外すときは定規をつっこんでテコをつかって外します。

塗装前なのでこういうことができますが、塗装してデカールを貼ってしまうとそういうわけにはいかないので注意です。

ひとまずボディを被せてウイングなども仮固定してみました・・・が、フロントタイヤがえらくポジティブキャンバーです。

リアタイヤもパッケージ写真と比較すると少し内側に引っ込んでいるように感じます。

足回りは接着してしまいましたが、なんとかして直します。

ロワアームとタイロッドを延長してネガティブキャンバーにしました。

リアはキャンバーを0度にしています。

古いキットですが、ボンネットのダクトが開口されているのがうれしいですね!

しかしだいぶ穴がダルくなっているので、ナイフやヤスリを使用して整えます。

スリットが多く大変ですが・・・。

このあとデカールや塗装で埋まってしまわないよう、広めに開口したほうが良いようです。

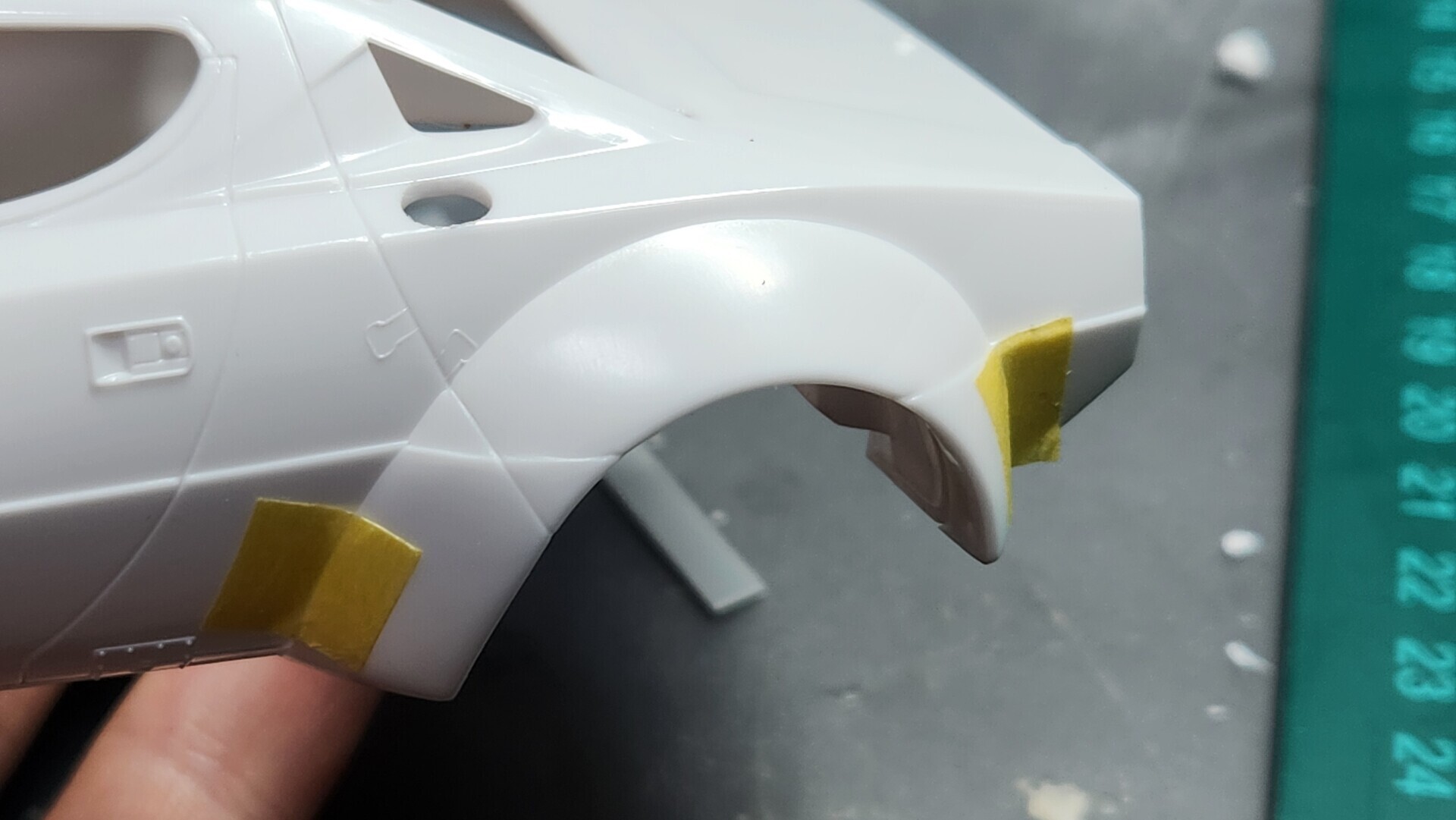

この仕様ではオーバーフェンダーを装着します。

いろいろ検索してみましたが資料がなかなかなく、詳細な写真が手に入りませんでした。

よ~~~く見るとこのオーバーフェンダーはパネルと一体になっていたっぽく、本来ならパテなどで継ぎ目をなくしたほうが良い可能性があります。

またボディやバンパーから続く段差ですが、これはプレスラインの表現なので削り落とさないのが正解と思われます。

ただしエッジがヌルくなっているので、少し段差の凹側を削ってプレスラインを強調したほうがカッコいいでしょう。

それにしてもこのオーバーフェンダーのパーツ、別体部品なのにとんでもなく精度が高く、航空機プラモデルで培ってきたハセガワの技術力を感じます。

というかこのストラトスを組んでて思ったのは、航空機プラモのノリで設計してるな・・・とw

シャーシの下側にナットを埋め込み、ディスプレイケースとネジ止めできるようにしました。

タイヤを1.5mm外に出したかったのですが、ハセガワのホイールはホイールからピンが出ている仕様のため、外側に出すとピンの長さが足りなくなります。

そのため写真左のように真鍮線を打ち込みました。

ホイール側に1.5mmのプラバンを接着し、真鍮線の補強をかねたスペーサーとしています。

塗装

各部の改造や修正、ボディのスジボリ掘り直しや表面処理などが完了したら、ライトグレーのサーフェイサーを塗装して全体の傷をチェックします。

特に傷などはなかったようなので、ラプロス4000(布やすり)である程度なめらかにしておきます。

ライトグレーのサフの上に、クレオスのGGXホワイトを塗装し、つや有りクリアーを軽めに塗装して、3日~1週間ほど塗装を硬化させます。

塗装してすぐにデカールを貼ると、塗装の収縮でデカールが割れる原因になると聞いたことがあります。

今回仕様したGGXホワイト、本当に隠蔽力が高く滑らかな塗装ができて驚きますね。

薄め液の調整がシビアな気もしますが、ピシャリと合わせれば一気に塗り上げられます。

シャーシのほうは一気に完成w

黒サフで全部塗ったあと、ところどころを筆塗りしていきます。

ダッシュボードやドア内装はボディ側に付くので、シャーシ側は本当にあっさりしています。

ボディの塗装が硬化するのを待っている間に、いろいろと製作していきます。

ダッシュボードのメーター類は一度つや有り黒で塗装し、デカールを貼り、部分塗装し、つや消しクリアーで塗装し、さらにメーターにUVレジンでレンズを製作・・・と非常に手が込んでいます。

ただ、プラモが完成するとほとんど見えなくなりますw

レンズ類なども塗装できる部分は進めておきます。

先に組み立ててしまって問題ない部分は、接着をすませておきます。

こうやって少しずつパーツがカタチになるのはワクワクしますね。

レンズのリフレクターにはメッキ調塗装をしました。

デカール貼り

ボディの塗装が終わり乾燥機でしっかり硬化させたので、デカールを貼っていきます!!!

特徴的なアリタリアの緑と赤のラインはマスキングして塗装で再現するモデラーもいますが、私はデカールを使用したいと思います。

デカールではカバーしきれずタッチアップが必要なので、あらかじめ指定色の水性ホビーカラーを購入しておくと良いでしょう。

ストラトスのボディは複雑に見えますが、極端な凹凸がないのでまだマシなほうだと思います。

付属デカールは非常に薄く、伸びやすく、破れにくく、その反面丸まりやすいなと感じました。

高級なデカールが付属するのはさすがハセガワですね。

デカールを貼る際は、スリットや凹部分がかなりの難易度になります。

のり入り軟化剤などでデカールをやわらかくしつつ、写真のように筆で少しずつカドに定着させていきます。

特にリアカウルの凹はかなり難しいですが、時間をかけてすこしずつ筆で定着させていきます。

ちょっと移動させたいと思ったら、筆に大量の水を含ませてデカールを浮かすと良いでしょう。

ちなみに筆は百均の水彩画用のものです。

全てのデカールを貼り込みました。

オーバーフェンダーのところが難しそうに見えますが、高品質なデカールのおかげでそれほど苦労せず貼りこめました。

このあと水性ホビーカラーでタッチアップをして、3日くらい自然乾燥させます。

次にクリアーを厚く塗装します。

クリアーと薄め液を1:1で、0.5mmニードルのエアブラシを0.09paくらいにして、レバーを3/4から1/2くらい開けて塗装します。

デカールを傷めないようにするため、最初はかなり遠目からふんわりふりかけるように、5分おきに5回ほどにわけて塗料の膜を作っていきます。

続いて少しずつエアブラシを近づけて、10~15分くらいおきに5回くらいこってり塗装していきます。

仕上がりはやや柚子肌になっていますが、デカールの段差ごと削り落とすので問題ありません。

上手い人はこの時点でつやっつやにできるのでしょうが・・・😅

極厚にクリアを塗装したので、3日~1週間ほど硬化させます。

クリアが硬化したら、ラプロス4000でデカールの段差を消します。

自信があればこのまま6000、8000、各種コンパウンドで磨き上げても良いでしょう。

今回はウェザリング仕上げということで鏡面を目指さないので、ここからつや有りクリアーを吹いて終了にしました。

仕上げのつや有りクリアーは薄め液をやや多めのシャバシャバにして塗装します。

仕上げのクリア塗装ができたら、窓枠を塗装。

べったりマスキングテープを貼るとデカールが剥がれるので、細切りテープや、テープを張り合わせてノリ面を減らしたマスキングテープを作って張り込んでいきます。

こういうふうにツギハギの多いマスキングは塗料が漏れやすいので注意です。

最終組み立て

ここからはいよいよ最終組み立てです。

この段階になるとワクワクしつつも、慎重な接着に緊張しますね。

窓枠は硬化後に弾力のあるソフトタイプのUVレジンで接着します。

UV照射ランプはちょっと値段の高い高出力タイプを使用してしっかり硬化させます。

ウェザリングのため、ワイパーのみ接着せず進めます。

全てのパーツの接着が完了しました・・・疲れた・・・。

美しく塗装したボディの余計な部分に接着剤がつかないように注意しないといけないので、緊張します。

接着にはさまざまな種類の接着剤を使い分けていきます。

そして最後にシャーシと合体!

ボディを思いっきり広げるため、非常に怖い瞬間です。

簡単にはボディを外すことができないため、内装側のパーツを取り付け忘れているとヤバいです。

パーツを付け忘れている夢を見ました😂

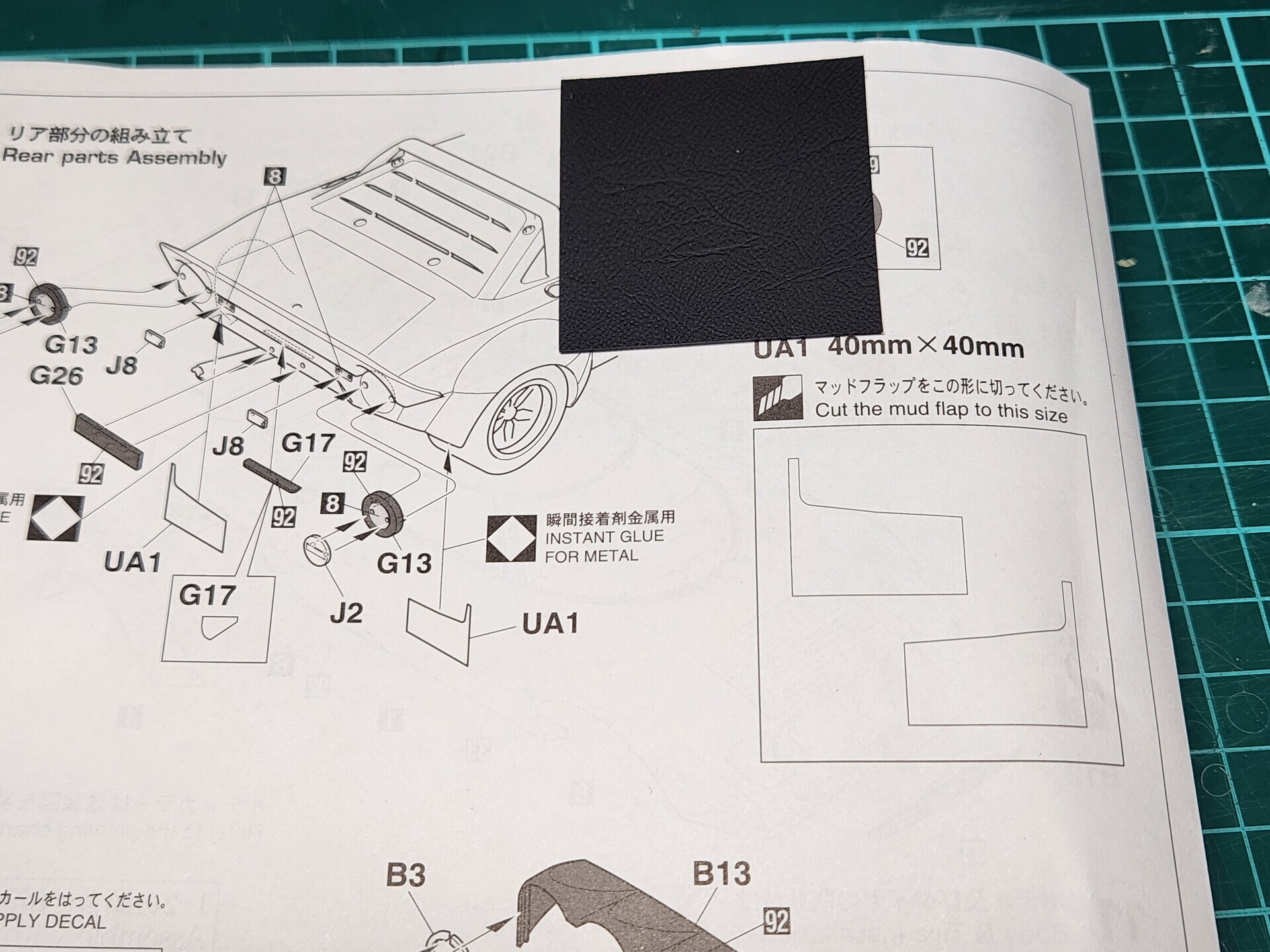

最後の最後にマッドフラップを接着して完成です。

が、意外にこのマッドフラップが難しく、安定しにくいので難儀しました。

左右対称に接着しないと、後ろから見たときにヘンですし。

ひとまず完成!

こんなに美しく完成したのに、ウェザリングするのか~ウェザリングに失敗したら全てが台無しになるというのに・・・もったいない気もする・・・😭

とは言え、大人気のランチアストラトスは完成品の模型がたくさん発売されています。

カッコよく作り上げることはできましたが、お金を出せば誰でも買えるものを作ったのでは、個人的に満足できません!

ウェザリング!!

まずはワイパーのカタチにマスキングをします。

全体的にウェザリングを施すため、ワイパーの範囲だけキレイに残したいためです。

フロントガラスまでウェザリングしてしまうと、ただの放置車両になってしまいます😂

ぴゃ~~~っとウェザリングしました。

ウェザリングには、クレオスのウェザリングカラーを使用しました。

右から順番にエアブラシでわずかずつ吹き付けていきます。

ラッカー塗料と違って乾きにくいので、タレに注意です。

薄い色から濃い色にかけて、少しずつ範囲を狭めて吹き付けていきます。

エアブラシを吹き付ける方向は、実際に走行してドロや砂埃が飛散する方向をイメージしてエアブラシを向けます。

ただし前から後ろだけでなく、タイヤがかきあげてフェンダーの上のほうに巻き上げる汚れも意識します。

最後の仕上げに濃い色を筆にとって、攪拌棒などではじいて飛散したドロを再現します。

エアブラシで吹き付けただけだと全体がボケてしまうので、点々と飛散するドロを表現します。

完成!

完成!

角張ったデザインのストラトスは、意外に上面はかなりキレイなまま走行していることが多いので、しっかり汚れるサイドとのメリハリが出ますね。

フロントにマッドフラップがないのは、取り付けるスペースがなかったんでしょうか?

車両によっては付けているものもあるみたいですが。

ボディ側面のプレスラインやリアスポイラーのところでくっきりと明暗が分かれるのもストラトスのくさび形デザインがはっきり見えて良いですね!

リアホイールのディープリムもしっかり影になってカッコいいです。

製作期間は驚きの2週間でした。

かなりの難易度だったと思うのでもっと時間かかったように感じていましたが、毎日集中して作業していたせいかもしれません。

実際作り込むのが非常に楽しく、夢中になって作業していました。