様々な半導体パワーディバイスが世の中に出回って、今更フィラメント(ヒーター)に大きな電力を使う真空管に対する価値観を見出すことは難しい。

そこで真空管の趣味は、小さな樹木に丹精込める盆栽に寄せる思いと酷似しているように思えた。

話を本題に戻して、前回の「虎の子をはたいたお宝送信管」で当時の種々の送信管と、QSTハンドブック(1934年)に掲載された送信機の翻訳記事を取り上げた。

記事は TYPE 10 の自励発信回路を使った単球の送信機で、現代の電波技術では想像できない。電源や温度による発振周波数の変動(QRH)、不要な電波の輻射(スプリアス)など、余りにも大らかな時代てあったようだ。

当局が開局した昭和41年(1966年)の7MHz帯でも、送信周波数と受信周波数がズレているのは日常だった。しかも自励式VFOを使っていると、スタンバイ(送受信を切替える)する度に相手の周波数が動いて探す状態だった。

またスプリアスでラジオ(BCI)、テレビ(TVI)、電話(テレフォン・アイ)、オーディオ機器(アンプ・アイ)などで、近所迷惑になることもあった。こうした電波障害(Interfere)の問題によって、無線機に対する規制は強化された。

黎明期のハムでも、すでにBCIは問題になっていたようで、出力タンク回路の性能向(ハイQ)やアンテナのマッチングに苦労してたようだ。QSTハンドブックで銅パイプで大きなコイルを使っているのはハイQの目的が大きかったのだろう。

ここでQSTハンドブックの回路を振り返ってみよう。周波数の発振は大正4年(1915年)にラルフ・ハートレーが発明した発振回路である。

高圧電源はタンク回路を通してプレートにつながっている。フィラメントの中点とアースのあいだに電鍵を入れてキーイングしている。

QSTハンドブックにコイルのデータは以下に記載されている。

これらのコイルの説明は本文に記載されていますが、それぞれの巻数は以下に示されています。

| Coil | Band | Turns | |

| P1 | 3,500 | 12 | |

| P2 | 7,000 | 5 | |

| P3 | 14,000 | 3 | |

| G1 | 3,500 | 60 | |

| G2 | 7,000 | 25 | |

| G3 | 14,000 | 9 |

1750-kc バンドの場合、直径 3インチのフォームに No. 14 二重絹巻線(d.c.c) の 25ターンのプレート コイル、ターン間の間隔がワイヤの直径に等しく、150 ターンのグリッド コイルが他のフォームと同じサイズのフォームに巻く。グリッド コイルの巻き数には、多少の変更が必要になる場合があります。

セットが必要な周波数帯域で安定して効率的に動作するまで、ターンを追加または削除する必要があります。アンテナコイルは、コイル P-1 に使用されているものとまったく同じ 6 ターンです。

このコイルのクリップにより、最適な巻数を選択できます。

P1~P3のコイルとアンテナコイルは、1/4インチ(6.35mm)の軟銅管(なまし銅管)を、外径2-3/8インチ(50.8mm)の筒に巻き付けて成型する。

それでは自励式単球送信機の実際の回路を考えてみた。電源部分の真空管を含むと2球になるが、今の時代なら電源のディバイスはダイオードを使うのが妥当だろう。

10W前後のUX-210だが、UX-202Aも差し替えて使える。小電力にするのであれば受信管のUX-171A、UX-201A、UX-199なども使える。当然ながらB電圧の上限、フィラメント電圧は、それぞれの真空管に合わせることが必要だ。

あくまで1934年版「ARRLハンドブック」に掲載された回路の再現であり、どうせなら金属製シャーシでなく、ブレッドボード(木製の平板)に1/4インチなまし銅管でコイルを作って組んでみるのも一興だろう。

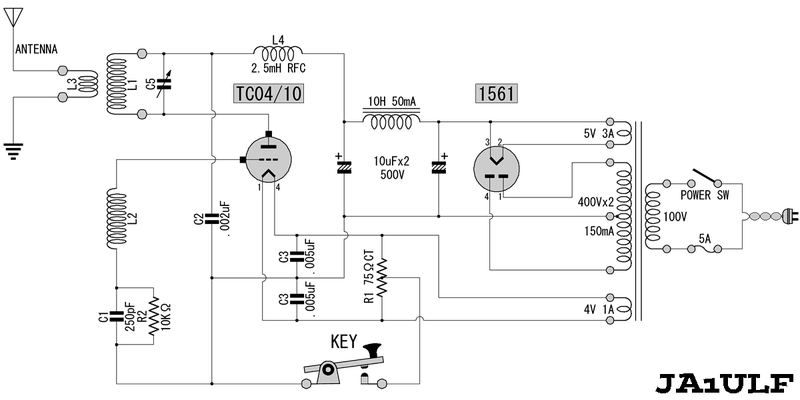

UX-210の類似管の一つで、Philips社製アマチュア無線向けの10W出力「TC04/10」は当時は高根の花だったようだ。フイリツプ社は京橋に日本法人を開設していた。昭和6年(1931年)発行の「フイリツプス・ラヂオ・ハンドブック」には、TC04/10と共に5W出力の「TC03/5」も掲載されている。

回路はUX-210と同じだが、プレートとグリッドは管上部に端子を設けてあり、ブレッドボード組立てには向いていそうだ。フィラメントが4V/1Aと「經濟送信管」をうたい文句にしていた。整流管はPhilipsの「1561」でそろえた。

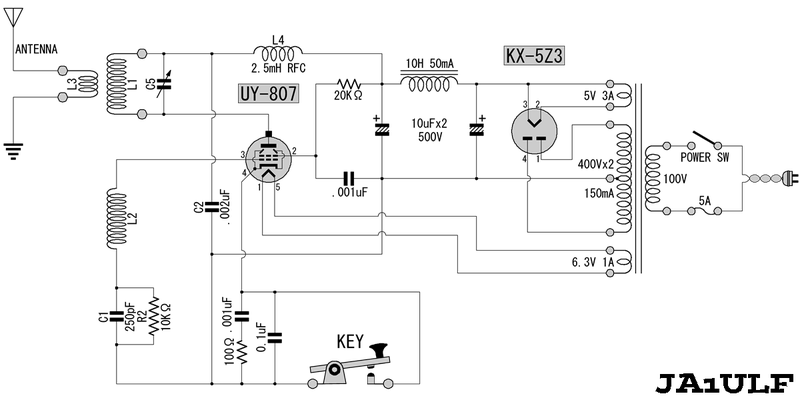

米国では昭和12年(1937年)、我が国では昭和15年(1940年)に東京電氣が国産化した「UY-807」だが、黎明期のハムには手の届かない存在だったのだろう。しかし戦後のアマチュアに最も愛された送信管の一つだろう。そこでUX-210をビーム四極管に置き換えてUY-807の回路を考えてみた。

これもUY-807と同世代のKX-5Z3を整流管に使っているが、現代ならダイオードブリッジで充分だろう。

ビーム管としては、オクタルベースの6L6-G、GT管の2E26、6146なども使えそうだ。また小電力であれば、受信用五極管のUY-247、UY-47、UY-47B、3Y-P1、6Z-P1など電力増幅管であれば、数ワット程度の出力は得られそうだ。いずれにしても7MHzが上限だろう。

今回は、実際に使えそうな単球送信機の回路を考えてみたが、おそらく安定度はもとより、ハム対策、スプリアス対策、回り込みなどで苦労することは必定ですね。

シンプルな送信機ながら、チマチマ苦労することは、まさに「盆栽趣味」に相応しいと思いました。

内容や表現の不備、間違い、誤用、ご質問などはコメント欄からお願いします。閲覧するタイミングによっては、返信に時間がかかる場合がありますのでご承知おきください。

、

|

|

|

|

| ハム黎明期の探索 連載リスト | |||||

| 戦前の素人無線局 | 技術革新とハムの黎明期 | ||||

| オートダインへの篤い想い | 虎の子をはたいたお宝送信管 | ||||

| ● | 盆栽趣味の単球送信機 | 盆栽趣味は安定電源から | |||

| 使えそうなトランスがあった | 安定化電源の回路設計 | ||||