【阪神間ぶらり②】「阪神尼崎駅」編――尼崎に城ができたってよ。

引越し先は「ほぼ確」しているのだが、焦って決めて失敗したくないし、行楽の要素もあるので、第一候補以外の街もぶらり散歩していく。

一応、引越しまでには、「阪急・JR・阪神」の「大阪(梅田)~三ノ宮(神戸三宮)」の間にある駅をコンプリートする予定。(現実的な引越し時期は1~2年後か。)

阪神間の主要都市と言えば、神戸市を除くと、やはり「尼崎市」だ。

兵庫県にありながら大阪市に隣接しており、大阪でも神戸でもない、独特の文化を有していると言われている。ダウンタウンの出身地としても有名。

一部の人々の間では、治安の悪さや公害問題を理由に忌避されているらしい。しかし、僕にはまったくそんなイメージはない。普通の地方都市という認識だ。

数年前に、尼崎に住む知人から「尼崎に城ができた」という話を聞いていた。

明治の廃城令によって取り壊された尼崎城が、復元され、現代に蘇ったのだという。

『忍たま乱太郎(落第忍者乱太郎)』の原作者(漫画家)である尼子騒兵衛の出身地が尼崎市ということもあって、尼崎が歴史探訪の地として突如盛り上がりを見せているとのことだった。

機会があれば行ってみたいなー、と思っていた。

今、ネットで調べたところ、尼崎城本丸が復元建立されたのは2018年らしい。

6年の時を経て、ようやく機会が訪れたので、行ってみることにした。

●阪神尼崎駅――未知の南側エリア。

尼崎城は、「阪神尼崎駅」が最寄りらしい。

阪神尼崎駅は、駅北側に「アルカイックホール」や「中小企業センター」などがあり、なんだかんだで結構利用していた。

それなのになぜ今まで尼崎城を訪れなかったかというと、単純に、尼崎城が阪神尼崎駅の近くにあるということを知らなかったからだ。

駅北側は所用でよく訪れていたが、南側になにがあるかはまったく知らなかった。

車内や北出口から尼崎城のすがたを視認したことすらない。

今回、改めて調べてみると、尼崎市としては、むしろ駅南側を観光地としてアピールしているようだ。

尼崎城のほかにも、寺町や歴史博物館などがあるらしい。

なじみの北側出口は、「空中庭園」と呼ばれる歩道橋に続いている。街路樹やモニュメントがあり、洒落た景観だ。洗練された都会の雰囲気である。

一方、南側の出口は、高架下にあった。飲食店がごちゃごちゃと並んでいる。下町の雰囲気だ。

同じ駅でも、北と南でずいぶんとイメージが違う。

北側エリアに所用で訪れた際、周辺に飲食店が少なく困った記憶があるのだが、南側にめちゃくちゃ飲食店があったことに今回初めて気づいた。

予期せぬ収穫だった。

●「尼崎城」というミニテーマパーク。

南側の出口を出たら、すぐに尼崎城のすがたが目に入った。

めっちゃ近くにあることに驚いた。よくこれまで気づかなかったものだ。

いくら方向音痴の僕でも、目的地が視認できているのだから、迷うはずがなかった。

スムーズに城に到着する。

もちろん大阪城や姫路城などとは比べるべくもない、極めて小規模な施設だった。

まず、城(本丸)の周囲からして、歴史的遺構と呼ぶには程遠かった。

堀や石垣や出城が見られない。それらの遺跡は遥か昔に解体され、街の風景に溶け込んでしまっていた。(近くを流れる川も、堀の一部だったのかも?)

唯一現代に復元された本丸(城)のまわりには、庭園や広場が設けられていたが、他の観光地の城と比較すると極めて小規模で、入口(門)から、すぐ本丸に辿り着く。

想像していたよりも、小さかった。

まあ、他の有名な城も、本丸自体は意外に小さいことが多いので、江戸時代もこれくらいの大きさだったのかもしれない。

外観は、史料に従って忠実に復元しようとした痕跡が見られた。

石垣、白塗りの壁、破風、シャチホコなど、まるで江戸時代からずっとあったかのような風情で、事前に知っていなければ、素人にはまさかこれが2018年製だとは思えない。

まさに、「城」であった。

一方、内部は、2018年に建てられただけあって、近代的な商業施設(テーマパーク)に過ぎなかった。

床板や梁や建具などに、歴史を感じることはできない。

受付で入場チケットを購入する。

エレベーターで、いきなり最上階へ上がれという。

観覧は、最上階から階段で下に降りる順路で進むらしい。

最上階は、展望室を兼ねていた。

東西南北の窓から、現代の尼崎市の街並みを眺めることができる。

それぞれの窓の近くには、江戸時代の街の様子をCGで再現したディスプレイが置かれていた。

当時の人々が、この窓から外を眺めれば、こういった風景が望めたということだろう。

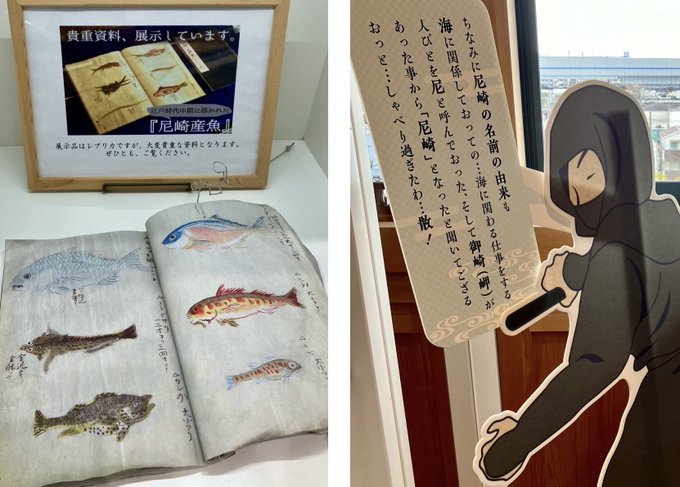

階下に降りると、「尼崎」の歴史や、「尼崎城」について紹介した展示コーナーがあった。

尼崎もやはり、神戸と同じく、海と関わりの深い地域っぽいのだが、個人的にはあまりそういうイメージがない。近現代は、港町というよりは、工業地帯として発展してきたからか?

また、日本刀や火縄銃をモチーフにしたゲームコーナーもあって、とりあえず一通り遊んだ。

さらに降りると、江戸時代の装束にコスプレできるコーナーがあった。

家族連れが忍者に扮し、係員に記念写真を撮ってもらっていた。はしゃいでいた。楽しそうだった。

せっかくなので、僕も、大名(?)のコスプレをして写真を撮ってもらった。

兜(もちろんレプリカ)も自由にかぶってOKとのことだった。

普通の洋服の上から簡単に装着できるよう作られた衣装で、コスプレが手軽にできる。

しかし、おっさんが一人でコスプレをして写真を撮ってもらうというのは、”精神的な”ハードルが決して低くはなかった。

さらに階下へ下りる。

ちょうど「見つめる愉しみ!」という現代アート展が行われていた。

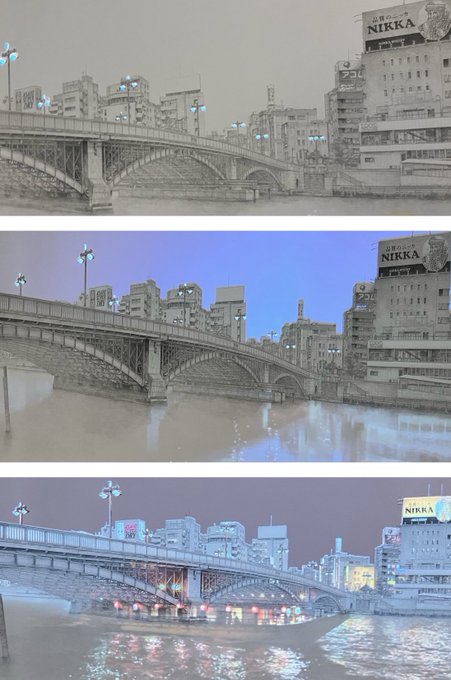

尼崎出身の現代アーティストの作品や、尼崎をモチーフにした作品が展示されていた。

おもしろかったのは、鉛筆で描かれたモノクロの風景画(静止画)にプロジェクションマッピングで色と光(映像)を付け加えていくという作品だった。

夜明け前の尼崎の街。街灯だけが弱々しく光っている。徐々に空が明るくなってーー。

尼崎の街のとある風景が、一日の始まりから終わりまで、幻想的に(美術的に)移り変わっていく。単なる夜明けから日没までではなく、四季(春夏秋冬)の変化も重ね合わせて表現されていた。

刻々と移り変わる映像の中に、「尼崎の街」という不変の存在がある。

●「なないろカフェ」――廃校となった小学校でランチ。

行きの電車に揺られながら、またも「尼崎城 ランチ」とスマホでネット検索をかけていた。

「なないろカフェ」という店が、尼崎城からも近く、雰囲気がよさそうだった。

廃校となった小学校の校舎がリノベーションされ、今は尼崎市の庁舎として利用されており、その一部がカフェになっているという。

建物の中に入ると、思ったよりも小学校の雰囲気を残していた。

「なないろカフェ」の隣の部屋には、いまだ「校長室」のプレートが掲げられている。

カフェは、もともと職員室かなにかだったのだろうか。普通の教室にしては広い。

運動場だったらしきスペースに面して、窓が並んでいる。元運動場には今は芝生が敷かれ、そこにテラス席が設けられている。

窓からさんさんと陽光が射し込み、窓際に置かれた観葉植物に降り注いでいる。

いい雰囲気だった。うまくリノベーションされている。

13:30くらいに入店したのだが、客は、地元民らしい中年女性グループと、観光っぽい若い女性2人組と、市職員と思われるスーツ姿の若い男性だった。

ちょうど男性が店員に注文をするところで、「バナナジュース」という声が聞こえた。

壁に貼られた手書きポスターも、バナナジュースを推していた。

市職員から注文をとった店員が、続けざまに「いらっしゃいませ、どうぞお好きな席へ」と僕に声をかけてくる。

席に着くと、初老の男性店員が注文を取りにくる。この店のオーナーだろうか。奥の厨房に人影が見えたので、1人で切り盛りしているわけではなさそうだ。ウェイターが初老の男性というのは珍しい。

とりあえず腹が減っていたので昼飯を食いにきた旨を告げると、ランチメニューをめくりながら熱心にひとつひとつ説明をしてくれる。迷った挙句、「ローストビーフのランチセット」を注文。

「あちらにフレーバーウォーターを用意しておりますので、ご自由にどうぞ」と言い残し、おじさんは厨房に去る。

厨房の中でおじさんともう一人の人影が忙しなく動く。

料理が提供される。

普通にうまかった。一枚一枚は期待より小さかったが枚数があったので、肉の味を十分に堪能できた。

僕が飯を食い終わるまでの間、隣の席で市職員がバナナジュースをストローで啜っていた。ずずずっ、と飲み終わる音も聞こえていた。おいしそうだった。

ので、予定にはなかったが、呼び鈴を鳴らし、おじさんを呼び出し、バナナジュースを追加注文した。

おじさんが再び厨房に去り、慌しく動き、ミキサーが氷を攪拌する音が聞こえた。

バナナジュースが提供される。

これもまた、普通にうまかった。砂糖不使用とは思えないほど甘く、濃厚だった。

満足して、会計を済ますと、おじさんが「観光ですか」と声をかけてくる。注文した料理が運ばれてくるまでの間、尼崎城のパンフレットを見たりしていたからだろう。

「引越し先を検討がてら、尼崎をぶらぶら散歩してまして。阪急かJRか阪神か、沿線もまだ決めてないんですけどね」と答える。

「一応ここも観光スポットなんですよ。見てまわられました?」

「あ、いえ、このカフェに昼飯食いにきただけなんで」

「ご案内しましょう」と、おじさんが言う。

2人して元職員室(?)のカフェを出る。

隣の校長室に案内される。

校長室は校長室のまま残されている。古い木材の臭いがする。

「この扉をご覧ください。なにか分かりますか?」おじさんが、荘厳な雰囲気の鉄製の扉を指さす。

「分かりません」と答える。

「ホウアンコです」と、おじさんが少し自慢げに言う。

「保温庫? なにを保温してるんですか?」

さっき昼飯を食ったばかりで、おじさんはカフェのウェイターだったので、なにか食いもの関連の古い設備だと思ったのだ。思いっきり「ホオンコ」と聞き間違えた。

「あ、いえ、昭和天皇の写真が飾られていた……」と、おじさんが口ごもる。

ホウアンコの意味は分からなかったが、どうやら「保温庫」でないことだけは確実だった。考えてみたら、校長室に食いもの関連の設備を備える必要がない。

家に帰って調べたところ、「奉安庫」という漢字を当てるのが正しいようだ。詳細は各自ググって欲しい。

おじさんとしては、この校長室が、この廃校の目玉スポットと言いたいようだった。

「なるほど、実に興味深かったです。ありがとうございました」と礼を述べる。

その後、他の観光スポットの情報を教えてもらったり、おじさんの過去の職歴を教えてもらったりした。

しかし、おじさんが今現在何者なのかは結局聞かずじまいだった。カフェのオーナー? 従業員? 市の嘱託職員?

謎のおじさんと別れ、廃校をリノベーションした建物から出る。

●「世界の貯金箱博物館」――尼崎信用金庫の天下。

カフェのおじさんに教えてもらった複数の観光スポットの中に、「世界の貯金箱博物館」があった。

事前のネット検索でも上位に表示されていたスポットだったので、行くことにした。

博物館に着くまでに、尼崎信用金庫の本店の前を通る。

そこで、僕は初めて気づく。

あ、尼崎って「あましん」の本拠地やん。

「あましん」こと「尼崎信用金庫」は、読んで字のごとく尼崎に本店を置く信用金庫である。

冒頭で尼崎は兵庫でも大阪でもないと書いたが、信用金庫も同様で、「あましん」は大阪まで結構進出してきている。

昔、中小零細企業の管理部門で働いていたときには、あましんの営業マンが定期的にバイク(カブ)に乗って来ていた。利率では政府系や都銀にどうしても負けるから、必死に新規借入等の営業トークをかましても、すげなく経営者に断られていた。

真夏でもカブで営業まわりをさせられていた。都銀の営業マンは新卒数年っぽい若者で当然のように社用車に乗って来ていた。真夏でもスーツを着て涼しい顔をしていた。一方、あましんの営業マンは50近い中年男性で、額から流れ落ちる汗を頻繁にハンカチで拭いていた。

そのイメージが強かったのだが、しかし、さすがに本店の建物は立派だった。

僕が勝手にイメージしていた「あましん」とは違う。当時の社長も、この建物を見たら気圧されて契約していたかもしれない。

そして、どうやら「世界の貯金箱博物館」も、公共の施設ではなく、あましんが金を出して作った施設らしかった。

あましんに、そんな余力があったとは……。

僕は、どうやら完全に「あましん」を見くびっていたらしい。あましんは、立派な大企業である。

本店の裏通りに、「世界の貯金箱博物館」はひっそりと存在していた。

注意していないと見落としてしまいそうだった。

中に入ると、受付の女性がすぐに声をかけてパンフレットを渡してくれる。写真も自由に撮っていいとのこと。

施設はあましんが建てたが、収蔵物は尼崎の篤志家たちから寄贈されたものらしい。

ただの貯金箱も、これだけの数を並べられると嘆息するしかない。

狂気がかっている。

貯金箱のモチーフには、「ブタ」をはじめとして、「招き猫」「ダルマ」「宝珠」「福助」等々がある(それぞれの由来も解説されていた)が、それらのカテゴリーごとに数十個もの貯金箱が並べられていた。

「ブタの貯金箱」という1つのカテゴリーだけ見ても、これほどのバリエーションを作り出せるものなのかと感心してしまう。

世界の貯金箱は、日本との相違点や共通点に着目するとおもしろかった。

キャラクターものは、時代を感じた。

そして、尼崎はいうまでもなく「阪神間」に位置する街であって、あましんは「阪神タイガース」に肩入れしている。

阪神が優勝したりすると、あましんの定期預金の利率が大幅に上がったりするキャンペーンが行われているらしい(へえー。定期預金とか独身貧乏男には無関係の話で、まったく知らなんだ)。

金庫室の扉(実物)も、展示されていた。

また、館内には「忍たま乱太郎」の作者のサイン色紙が飾られていた。

あましんのイメージキャラクターも、同じ作者(尼子騒兵衛)によるものである。

退館の際に、受付の人から記念品として貯金箱をもらった。なぜか「ドラえもん」の貯金箱だった。つい、「あれ? 忍たま乱太郎の貯金箱じゃないんすねー」と言ってしまった。係員は苦笑いだった。

また、「尼信会館」という建物がとなりにあり、そこには世界の珍しいコイン(硬貨)が収蔵されているので、ぜひお立ち寄りください、との案内があった。

となりだし、そちらも無料なので行った。

世界のコインよりも、日本の貨幣(硬貨・紙幣)の歴史を紹介しているコーナーが興味深かった。

●「昔の尼崎」に触れる。

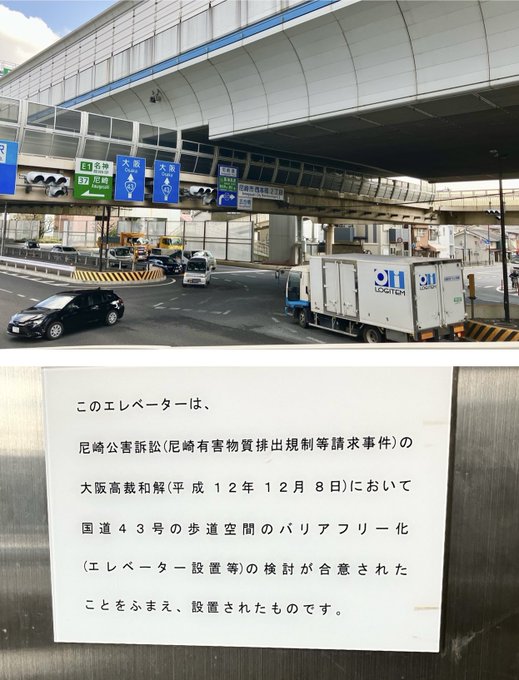

帰路、とある歩道橋のエレベーターに乗った。

エレベーター内の壁に、「このエレベーターは、尼崎公害訴訟の大阪高裁和解において歩道空間のバリアフリー化の検討が合意されたことをふまえ、設置されたものです」との案内パネルがあった。

やはり尼崎は、過去、「公害」が酷かったようだ。

ググったら詳細を調べられるだろうが、今はそんなイメージはないし、引越し先として尼崎が具体的に浮上してからでいいや。

また、やはり尼崎は工業地帯で、工場が密集していた。

道わきに、労働者たちの「青空休憩所」が設けられていた。

灰皿の中に、無数の煙草の吸殻。

尼崎の風情を感じた。

尼崎は神戸と違って、主要沿線から海までは距離がある。

もっとも海側(南側)の阪神沿線からも海は見えなかった。

「海の見える街」ではないので、やはり、引越し先としては積極的に推しにくいか。

「尼崎市立魚つり公園」などにはどうやって行くのか? バス?

また、市北側(JR尼崎駅や阪急塚口駅の周辺)も、一応、ぶらり散歩してみたい。

尼崎市の探索は、まだまだ続く。