この度、メジカルビュー社様より新刊が出版されます。

診断+治療を完全攻略 皮膚疾患データブック

みなさんは皮膚科のマニュアル本を読んで、このような感想を持ったことはないでしょうか?

・病名がわからないから、どこを調べてよいかわからない

・記載が簡潔すぎるので、記憶しにくく診療のイメージが持てない

「皮膚疾患データブック」は、これらの問題を解決するために執筆した皮膚科診療のマニュアル本です。

巷には診療に関するマニュアル本が溢れています。必要最低限の知識が簡潔にまとまっていて、手元に置いておくと安心感があります。

ですが先程述べた問題点から、いまひとつ実践的ではないことも多いと感じます。

これらを解決するために本書では2つの点を工夫しました。

特徴①:体系的なアプローチ法

マニュアルには各疾患については記述してありますが、診断にたどりつくまでの体系的なアプローチ法が書かれていません。

病名が分かれば治療法を調べることはできるのですが、診断がつかないのでマニュアルが使えない。

そんなケースは案外多いと感じます。

そこで今回の著書は体系的なアプローチ法を紹介し、それに基づいて構成しました。

内科診断学の分野では様々なアルゴリズムが用いられています。

ところが皮膚科の分野では「正確な用語で皮疹の性状を記載する」ことの重要性ばかりが強調され、体系的な診断法が紹介されることはほとんどありません。

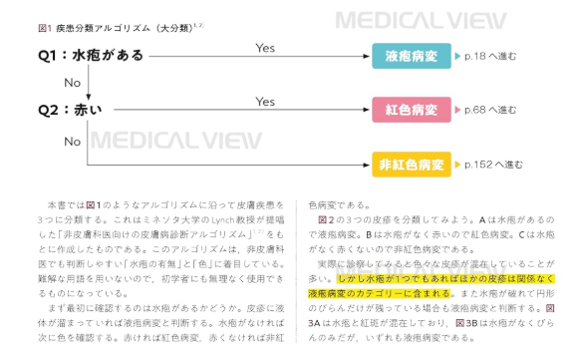

ですが皮膚疾患診断のアルゴリズムがないわけではなく、その中でも初学者にも理解しやすいと思われるのがLynchアルゴリズムです。

「水疱があるか?」、「赤いか?」の2つの質問から皮膚疾患を3つに分類するアルゴリズムで、従来の絵合わせ、直観的診断よりも体系的に診断にたどりつくことができるはずです。

加えて鑑別診断をただ列挙するのではなく、疾患の頻度や危険度から鑑別の優先順位を記載しました。

これによって診断プロセスをより論理的に理解しやすくなっていると思います。

特徴②:叙述的な記載

また従来のマニュアルが実践的ではないもう一つの理由は、なぜその治療を選ぶのかという根拠の記載がないことにあります。

画一的で無機的な文章が並び、その行間を読めなければ無意味な丸暗記になってしまい応用が効きません。

そこで本書では、エビデンスと著者の経験を交えて叙述的な記載を心がけました。

現場のコツやピットフォールをなるべく具体的に示し、診療の全体像をイメージしやすいように工夫したつもりです。

また「多い」、「少ない」などの抽象的な表現だけではなく、できる限り具体的な数字を記載するようにしました。

2月28日発売でアマゾンで予約開始しています。

診断+治療を完全攻略 皮膚疾患データブック

今回の執筆にあたって、これまで読んできた内科の良書のエッセンスを詰め込んだつもりです。

次回の記事では、それらの本を紹介しながら、新刊の内容をもう少し詳しく説明していきたいと思います。

つづく

www.derma-derma.net