- お寺の紹介

- みどころ

- 成田山新勝寺 総欅造りの総門

- 成田山新勝寺|手水舎

- 成田山新勝寺|二宮尊徳翁開眼之地

- 成田山新勝寺|大きな提灯が有名な仁王門

- なんとも不思議な【こわれ不動堂】

- 成田山新勝寺 大本堂

- 成田山新勝寺|出世稲荷 ※ビジネスマンに大人気!名刺をお忘れなく!

- 成田山新勝寺|釈迦堂 ※現在の本堂より一代前の本堂

- 大本堂の奥にある「額堂」「光明堂」へ。

- 成田山新勝寺|天満宮

- 成田山新勝寺|額堂 ※歌舞伎で有名な市川一門「成田屋」ゆかりの建物

- 成田山新勝寺|光明堂 ※現在の本堂より二代前の本堂

- 成田山新勝寺|奥之院(おくのいん)

- 成田山新勝寺|清瀧権現堂(せいりゅうごんげんどう)

- 成田山新勝寺|成田山内陣十六講

- 成田山新勝寺|開山堂

- 成田山新勝寺|醫王殿(いおうでん)

- 成田山新勝寺|平和の大塔

- 成田山新勝寺|太子堂

- 成田山新勝寺|三重塔

- 成田山新勝寺の仲見世商店街(昭和のノスタルジックな雰囲気)

- 成田山に来たならば欠かせない「参道」

- アクセス

- ご当地グルメ

- 近くにあるおススメの神社仏閣

お寺の紹介

- 真言宗智山派の大本山の一つ(成田山新勝寺・川崎大師平間寺・高尾山薬王院)

- 地元の人からは「成田山」として親しまれている

- 940年(天慶三年/平安時代)に成田山新勝寺を開山

- 「平将門の乱」平定祈願として護摩供を奉修したことが始まり

- 本尊の不動明王は「空海」作と言われている

- 歌舞伎役者の初代市川團十郎が「不動明王」をテーマとした歌舞伎興行に先立ち成功を祈願

- 興行成功にあやかり「成田屋」の屋号を名乗るようになる

- 初詣の参拝者数は寺院では第1位(毎年300万人以上)

- 神社仏閣合わせても、平安神宮に次ぎ第2位

まめ知識 平将門のタブー

成田山新勝寺の成り立ちは、元々は平将門の乱を鎮めるために建てられたお寺である。

反対に、東京の神田明神は平将門の乱で敗北し、打ち首にされた平将門を供養し、髪として祀っている神社である。

よって、成田山新勝寺と神田明神は平将門に対して全く反対の性質を持っているため、一度に双方を参拝することはタブーとされている。

って言うのは庶民の中での噂であり、神田明神としてはお参りしても何ら問題はないとのこと。

正式名称

大本山成田山 金剛王院 神護新勝寺(通称:成田山新勝寺)

創建・開基

940年・寛朝大僧正

宗派

真言宗 智山派

御本尊

不動明王

ご真言

のうまくさんまんだ ばーざらだん せんだー まーかろしゃーだー

そわたや うんたらたー かんまん

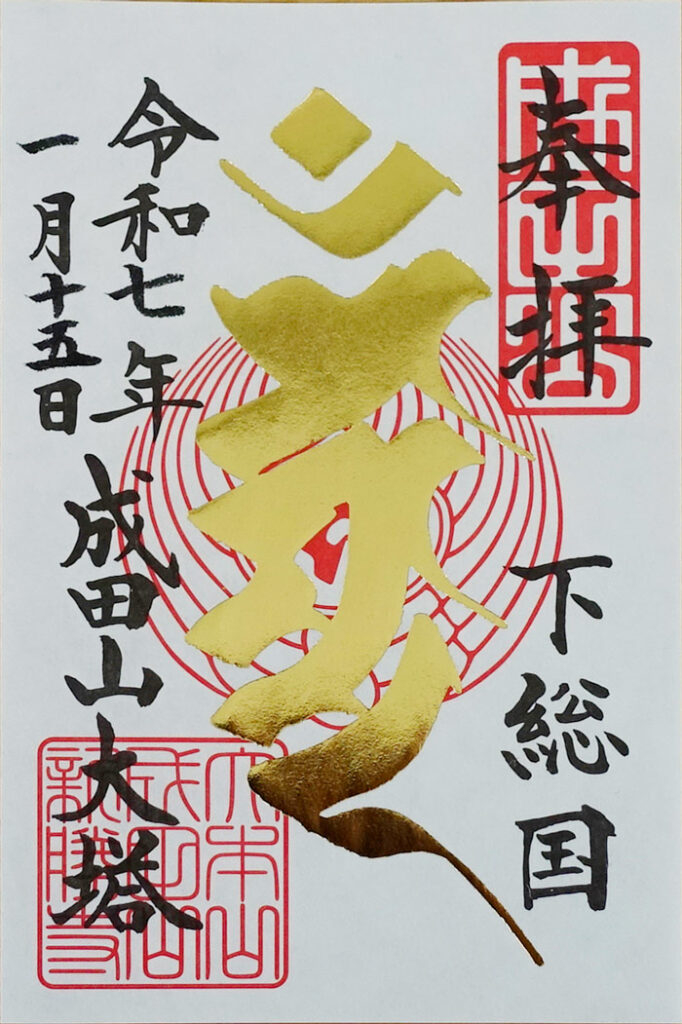

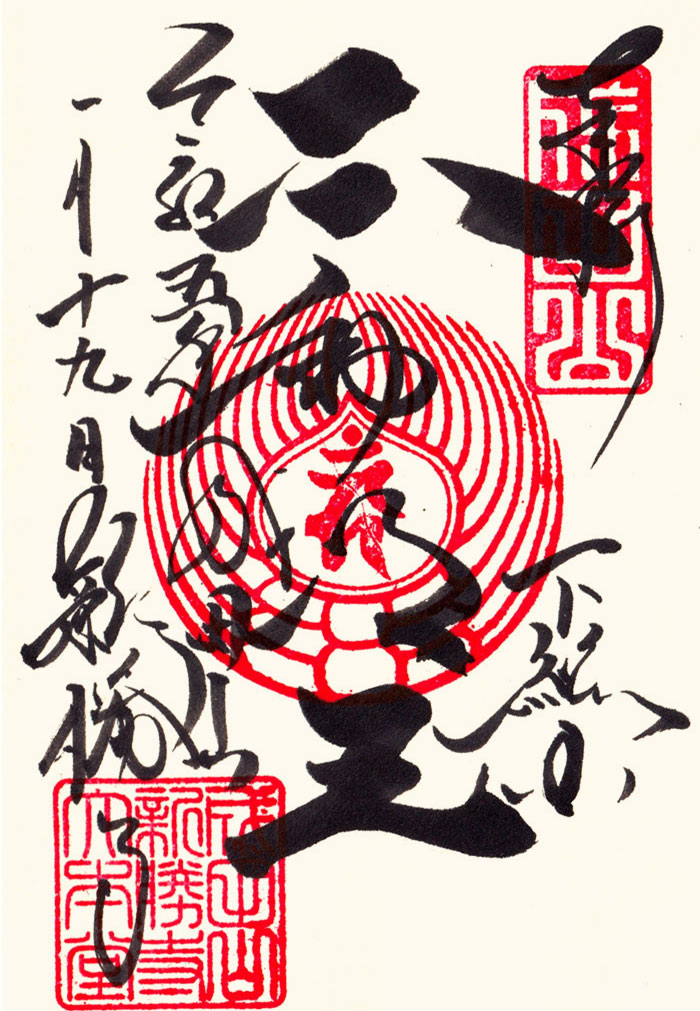

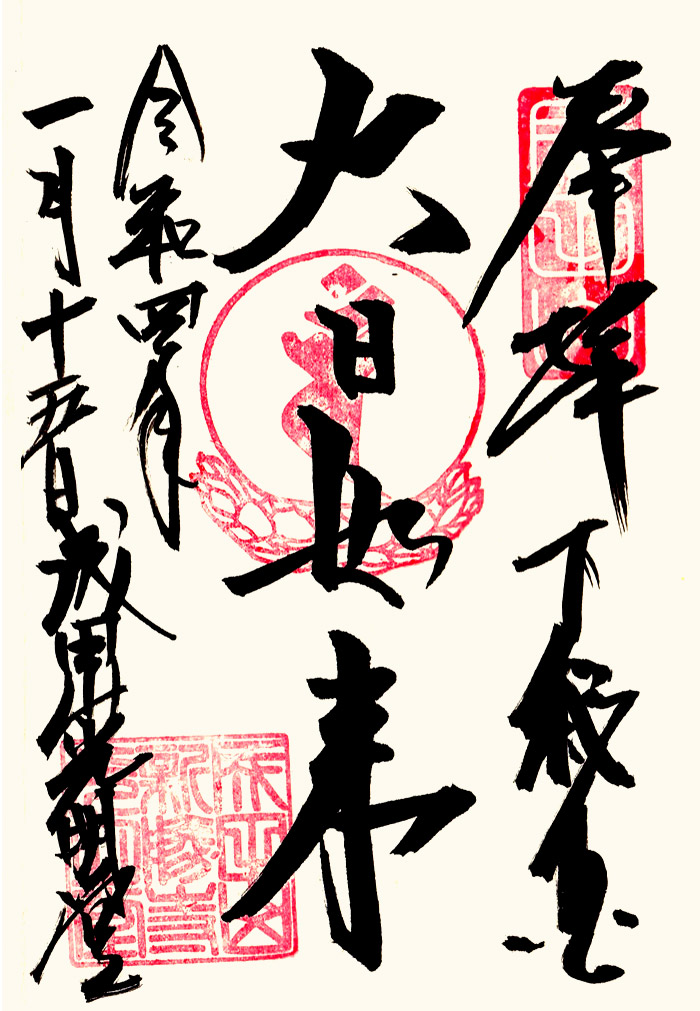

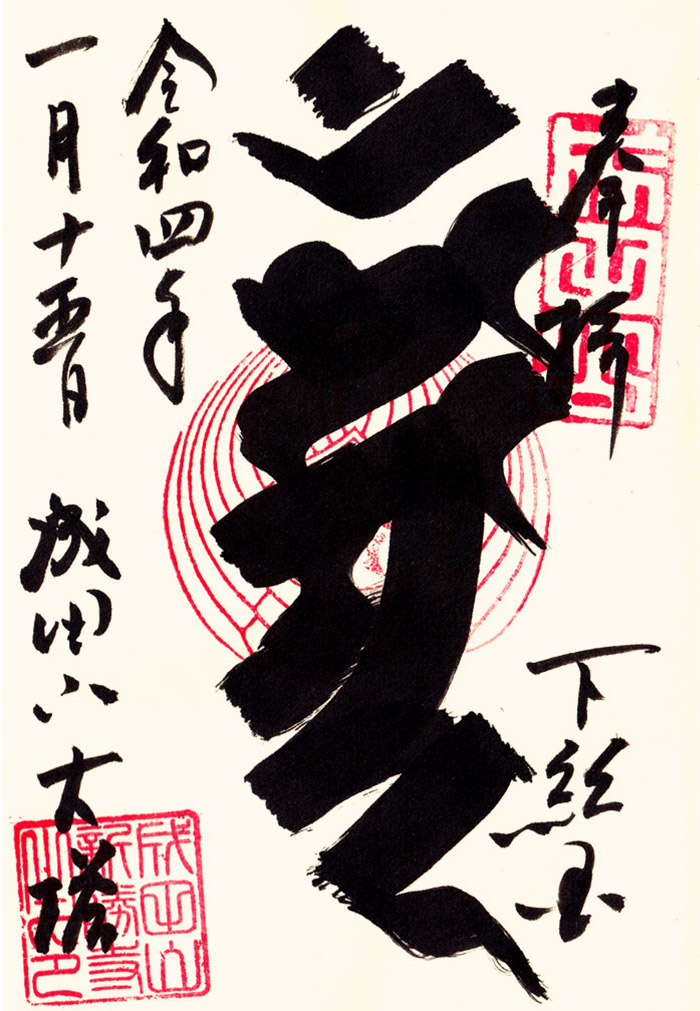

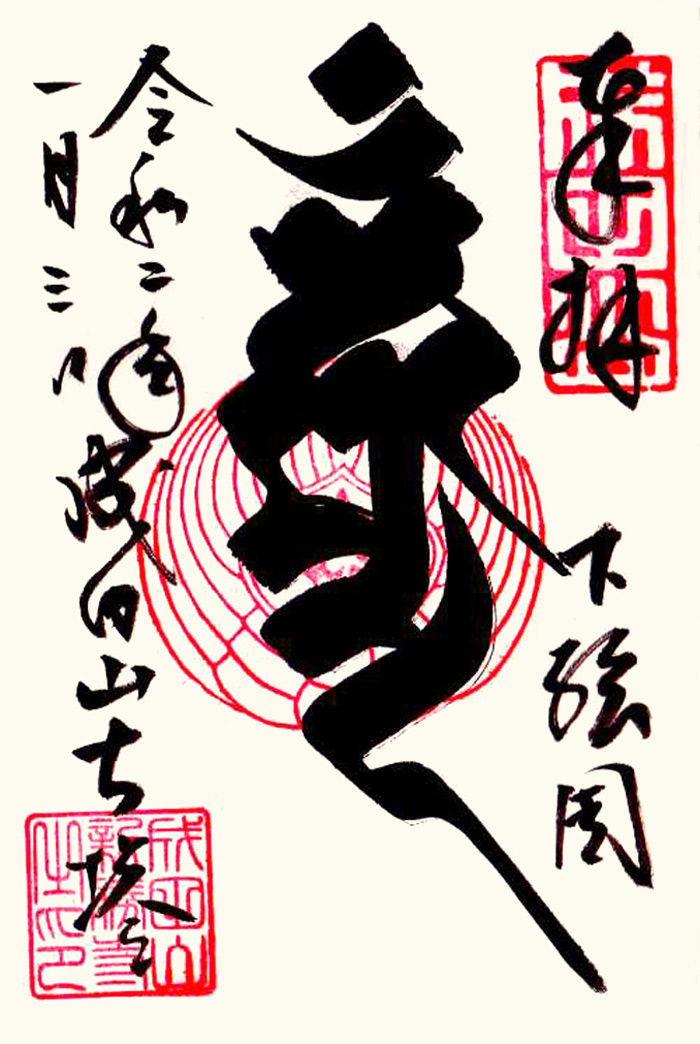

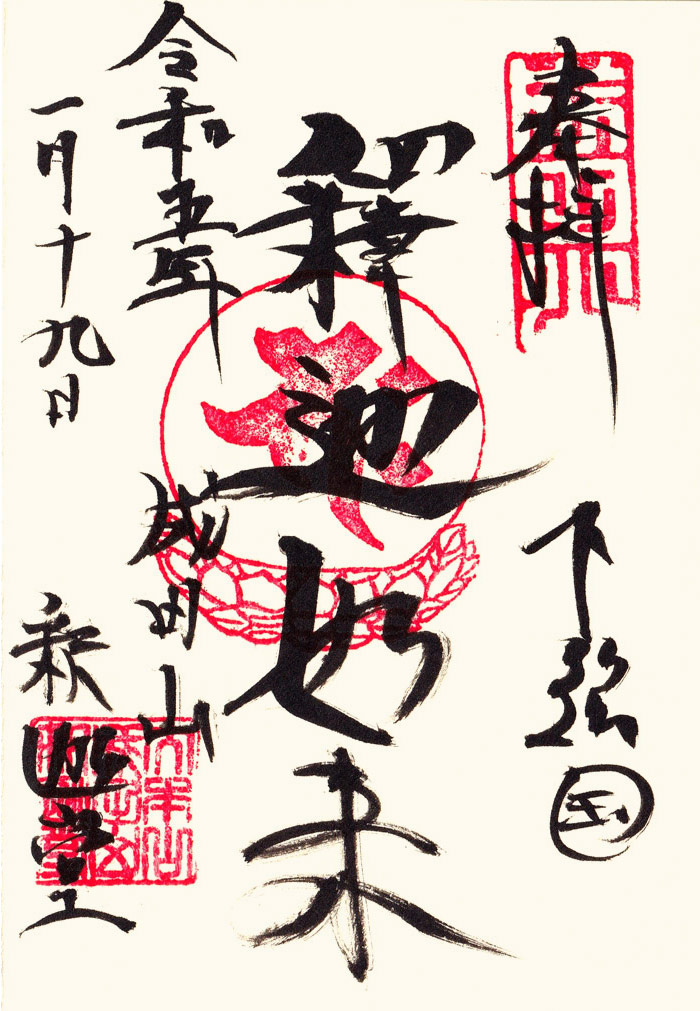

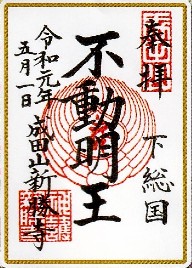

成田山新勝寺の御朱印

令和7年にも新たな御朱印が登場(数量限定|2,000円)

梵字(カーン※不動明王)の部分が金色に光っている!!これはカッコイイ!

昨年(令和6年)とはまた違った装いとなっている。

(本音を言うと、御朱印帳に貼付するので、蛇腹で無い方が良いのですが・・・)

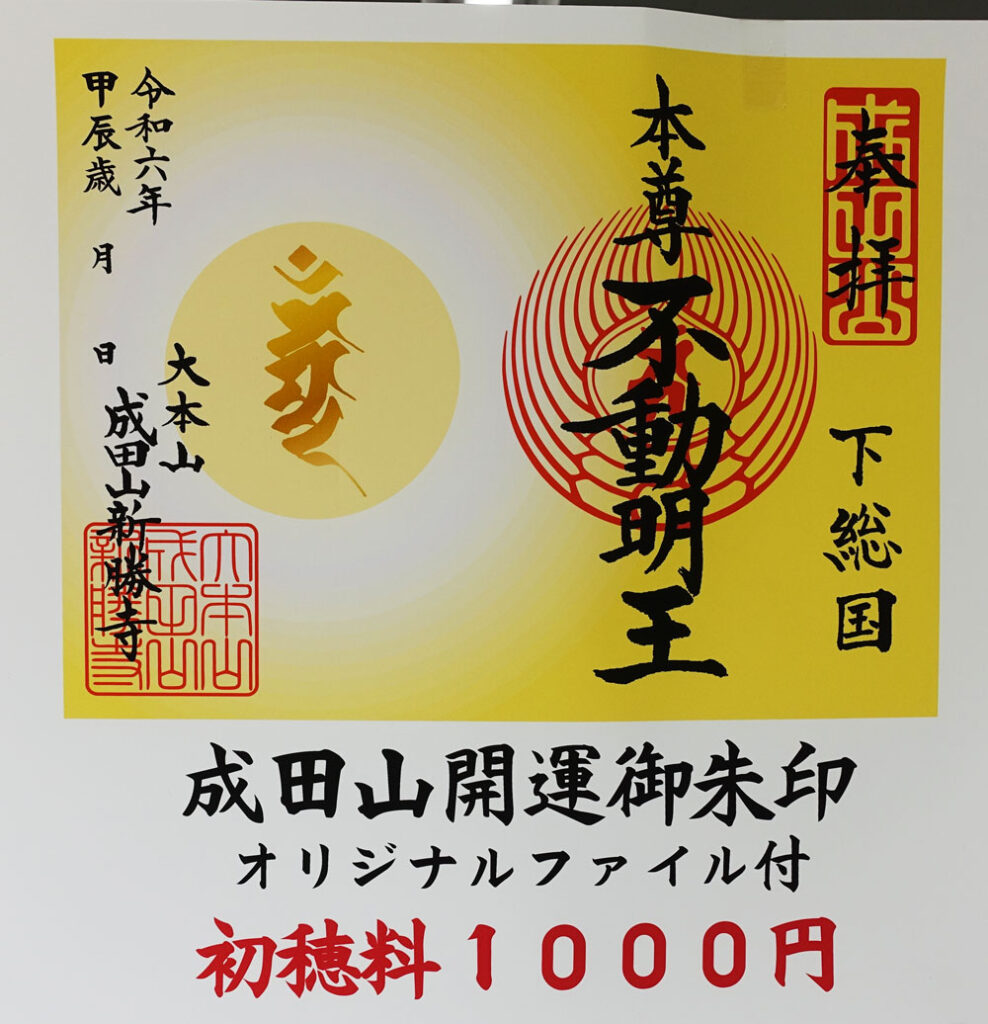

令和6年から新たな御朱印が登場(数量限定|1,000円)

※梵字「カン」の部分は、金色の箔押し加工が施されている

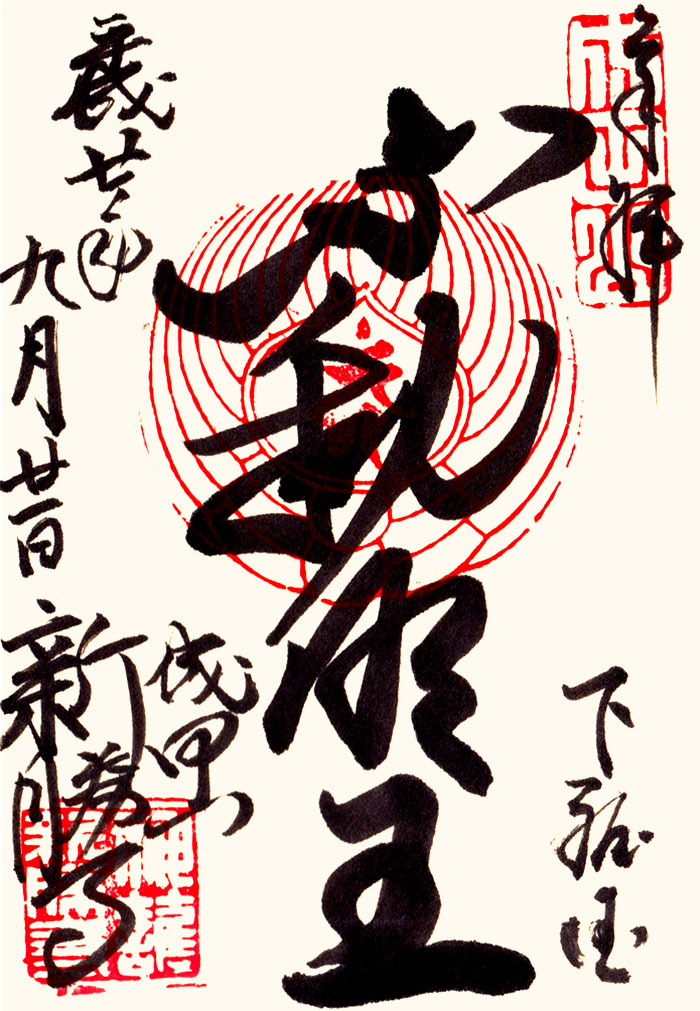

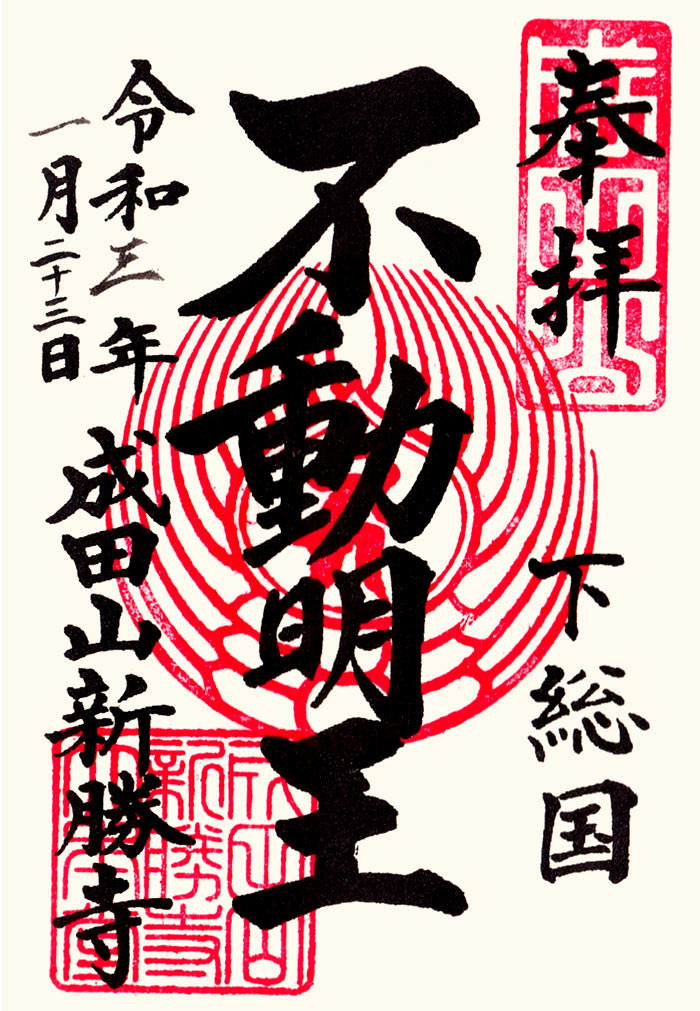

過去の御朱印

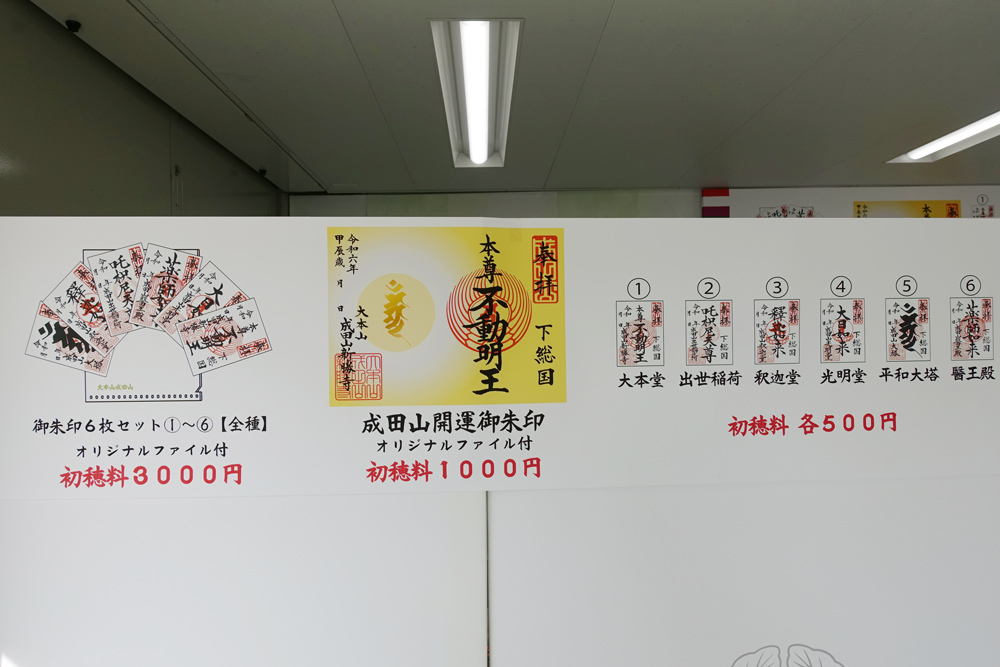

御朱印所について

お正月にはこちらのプレハブにてご朱印が頂ける。

こちらでは、成田山で頂ける御朱印が全て揃っている。

ただ、直接御朱印帳に書いて頂けるのではなく、記入済みの御朱印に「日付だけ手書き」をして頂ける。

以下は令和6年の様子。

パンフレット

成田山新勝寺の境内はとても広いので、戻るのも大変。効率よく回るのがベスト。

成田山はとても広いので、見ごたえ十分。全部見て回るには1日がかり。

珍しい公式の「御朱印MAP」。とても分かりやすい!!

➡お役立ちポイント!

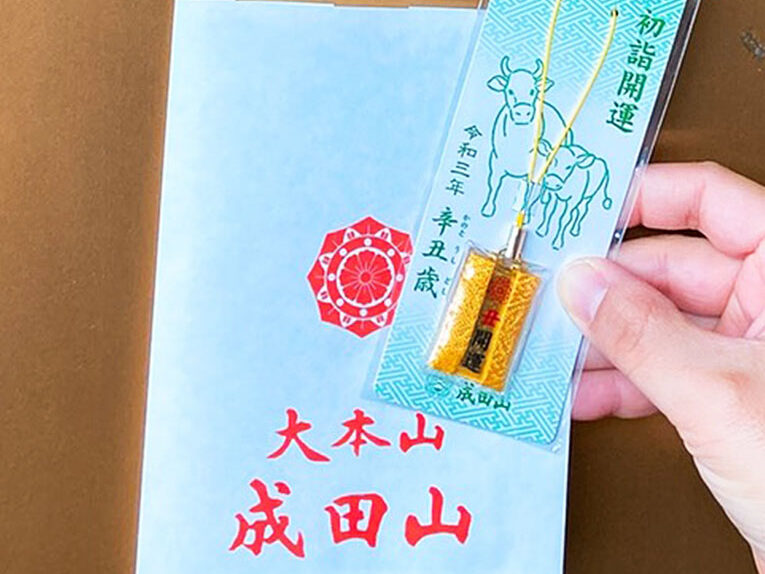

新年限定のお守り ※写真は令和5年度

みどころ

成田山新勝寺 総欅造りの総門

最初に出迎えてくれるのは、立派な総門。まだまだ新年の時期となるためか、参拝者が多くいた。さすが寺院初詣日本一位の実績である。

この総門は、2008年建立にされた比較的新しい門である。

成田山新勝寺|手水舎

あまり目立たない場所にあるので、結構見落としがち。

こちらで清めてから参拝に向かいましょう。

龍の顔がカッコイイ!!

成田山新勝寺|二宮尊徳翁開眼之地

成田山には何度も来ているが、ここには初めて来た。

だって、いつもなら総門から仁王門、本殿と一直線に登ってしまうから。

二宮尊徳翁開眼之地は仁王門前の階段を登らず、右に曲がるとある。

何度も何度も成田山には来ているが、ここは初めてきた。

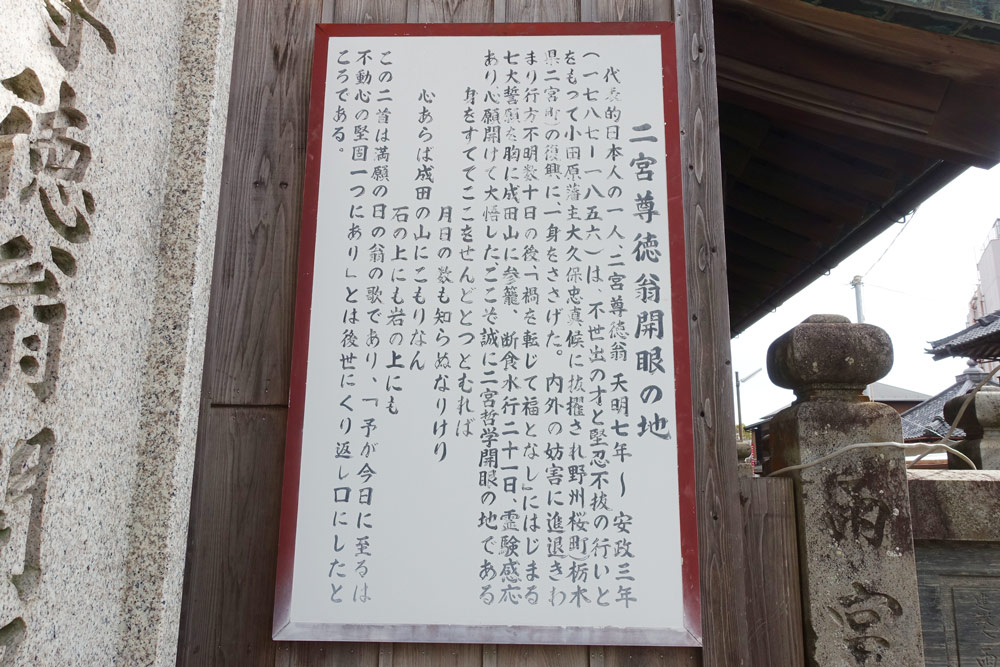

二宮尊徳翁開眼之地の説明

二宮尊徳翁開眼之地

代表的日本人の一人、二宮尊徳翁 天明七年~安政三年 (一七八七ー一八五六)は、不世出の才と堅忍不扱の行いとをもって小田原藩主大久保忠真候に抜擢され野州桜町(栃木県二宮町)の復興に、一身をささげた。内外の妨害に進退きわまり行方不明数十日の後、「禍を転じて福となし」にはじまる七大誓願を胸に成田山に参籠、断食水行二十一日、霊験感応あり、心願開けて大悟した、ここぞ誠に二宮哲学開眼の地である

身をすててここをせんどとつとむれば

月日の数も知らぬなりけり

心あらば成田の山にこもりなん

石の上にも岩の上にも

この二首は満願の日の翁の歌であり、「予が今日に至るは不動心の堅固一つにあり」とは後世にくり返し口にしたところである。

二宮尊徳翁開眼之地の案内看板より

あの二宮尊徳もここ成田山新勝寺にきており、さらに修行して開眼した地であったとは。

知らなかった。

ためになったね~。

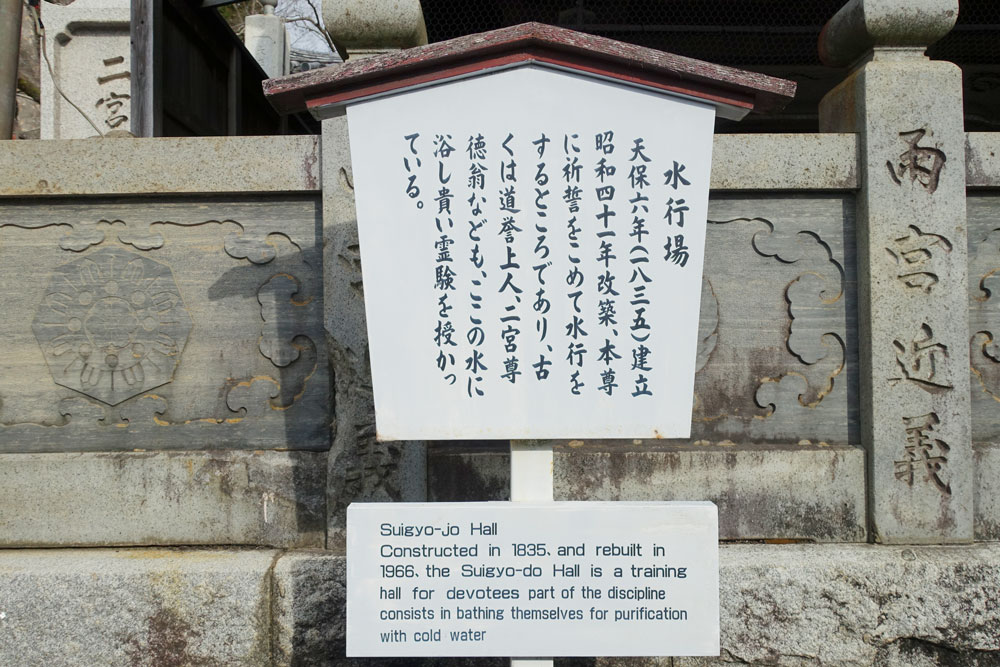

成田山新勝寺 水行場の説明

水行場

本尊 天保六年(一八三五)建立

昭和四十一年改築、本尊に祈誓をこめて水行をするところであり、古くは道誉上人、二宮尊徳翁なども、ここの水に浴し貴い霊験を授かっている。

水行場の案内看板より

成田山新勝寺|大きな提灯が有名な仁王門

山門を抜け石段を登ると、大きな仁王門が目に入る。巨大な提灯をくぐるとまた石段が続く。

成田山新勝寺 仁王門の説明

仁王門(重要文化財)

文政13年(1830)に建立された八脚門で、正面向かって左側には密迹金剛、右側には那羅延金剛が安置され、境内の入口である山門にあって、諸堂伽藍を守っております。特にこの二尊は昔から「朱振りの仁王尊」といわれ信仰されています。また裏仏には、左側に人々に福徳をさずける多聞天を、右側には仏心を起こさせる廣目天を安置しております。

屋根は入母屋造銅板葺で、正面に大きな千鳥破風、背面に軒唐破風を付けています。組物は三手先の詰組とし、軒を二軒の扇垂木としているところなど、八脚門としては類例が少なく、材料工法とも極めて優秀で江戸時代末期の特色をいかんなく発揮した建物といえます。頭貫上の各柱間には、後藤亀之介作の竹林の七賢人や司馬温公瓶割り等の彫刻が施されています。なお正面に掲げられている「成田山」の大額は東大寺の別当道恕上人の筆になります。

仁王門前の案内看板より

なんとも不思議な【こわれ不動堂】

仁王門をくぐると左手に「毀れ(こわれ)不動堂」が見えてくる。

「何度修理してもふしぎと、こわれる」ことから「こわれ不動堂」と呼ばれているそう。

なんだか憎めないやつなのだろう。奉納の利剣がたくさん置かれている。

成田山新勝寺 こわれ不動堂の説明

こわれ不動堂

このお堂は幾度修復しても不思議にすぐこわれてしまうので「こわれ不動」と呼ばれている。

本尊は俱利伽羅不動明王である。

こわれ不動前の案内看板より

こわれ不動通り過ぎ、またまた長い石段を登ると、ようやく見えてくるのが大本堂。

成田山新勝寺 大本堂

ここで頂ける御朱印

目の前がパッと開け、立派な大本堂が中央に鎮座している。

三重塔と大本堂は絵になる!

ドーーンと建つ、めちゃくちゃ大きなお堂が大本堂。

お役立ちポイント!

成田山新勝寺大本堂での複数の僧侶にてお経を唱える「護摩祈祷」は圧巻

護摩祈祷の見学は無料なので、是非一度体験頂きたい。

護摩祈祷は1時間ごとに行っているので、早めに行って休むのも良い。座る場所は、本堂から向かって両サイドの位置がおススメ。

詳細は成田山新勝寺の公式HPをご確認いただきたい。

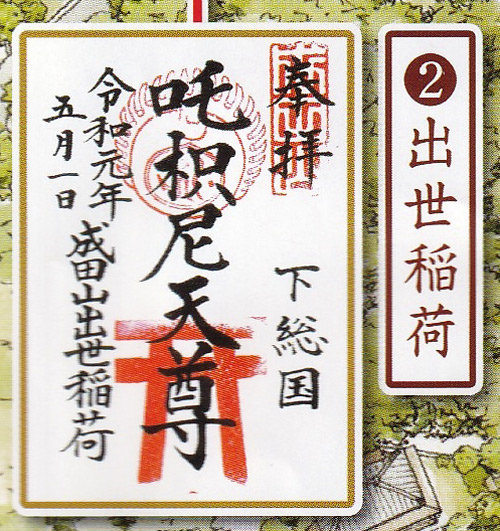

成田山新勝寺|出世稲荷 ※ビジネスマンに大人気!名刺をお忘れなく!

出世稲荷で頂ける御朱印|吒枳尼天尊

合掌一礼でご参拝!

出世稲荷に行くにはこの長い階段を登って行く。

成田山新勝寺 吒枳尼天堂の説明

佐倉城主稲葉丹後守が宝永年間に寄進した吒枳尼天尊を本尊とする。古来「出世稲荷」と称せられ毎年二月二の午の日に出世稲荷祭礼が行われる。

吒枳尼天堂前の案内看板より

鳥居が見えて来た!

鳥居をくぐり階段を登ると、社殿が見えてくる。

たくさんのお稲荷さんが祀られている!!

出世稲荷

社殿の裏にも色々な祠がある。その中にあるのが、出世稲荷。

みなさん名刺を置いている。こちらに来るときは、是非名刺をお忘れなく!!

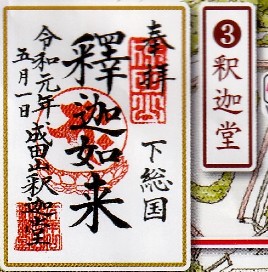

成田山新勝寺|釈迦堂 ※現在の本堂より一代前の本堂

釈迦堂で頂ける御朱印|釋迦如来

ここで頂ける御朱印

本堂の左手には、かつての本堂だった「釈迦堂」がある。安生5年(1858)に建立された前本堂。現在の大本堂の建立にあたり、昭和39年に現在地に移築された。

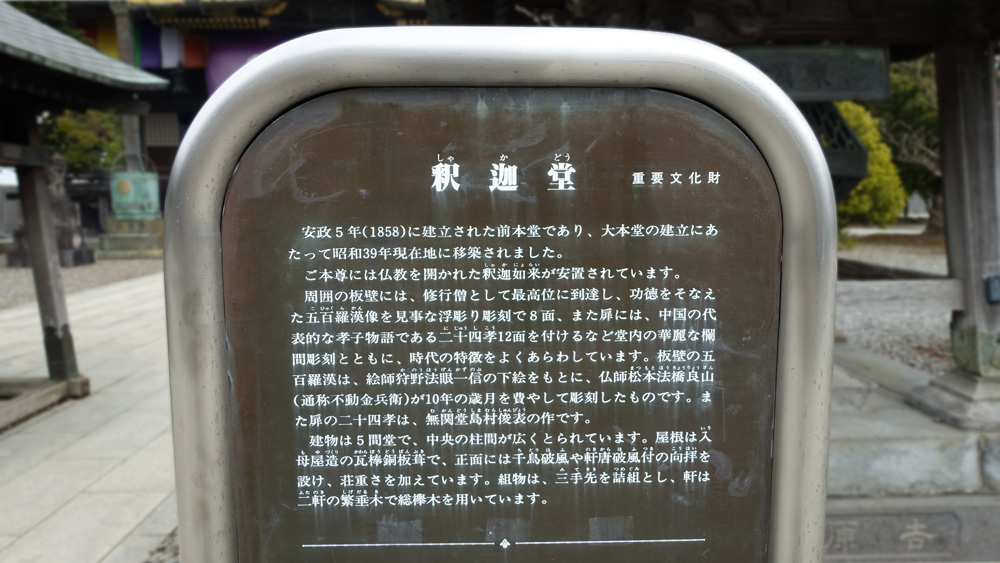

成田山新勝寺 釈迦堂の説明

釈迦堂 重要文化財

安政5年(1858)に建立された前本堂であり、大本堂の建立にあたって昭和39年現在地に移築されました。

ご本尊には仏教を開かれた釈迦如来が安置されています。

周囲の板壁には、修行僧として最高位に到達し、功徳をそなえた五百羅漢像を見事な浮彫り彫刻で8面、また扉には、中国の代表的な孝子物語である二十四孝12面を付けるなど堂内の華麗な欄間彫刻とともに、時代の特徴をよくあらわしています。板壁の五百羅漢は、絵師狩野法眼一信の下絵をもとに、仏師松本法橋良山(通称不動金兵衛)が10年の歳月を費やして彫刻したものです。また扉の二十四孝は、無関堂島村俊表の作です。

建物は5間堂で、中央の柱間が広くとられています。屋根は入母屋造の瓦棒銅板葺で、正面には千鳥破風や軒唐破風付の向拝を設け、荘重さを加えています。組物は、三手先を詰組とし、軒は二軒の繁垂木で総欅木を用いています。

釈迦堂前の案内看板より

大本堂の奥にある「額堂」「光明堂」へ。

「平和大塔」「醫王殿(いおうでん)」へ向かうための参道の手前に、オレンジ色の目立つ門。

※門の左奥に見えるトイレに隣接するような形でバリアフリー対応となるエレベーターが設置されている

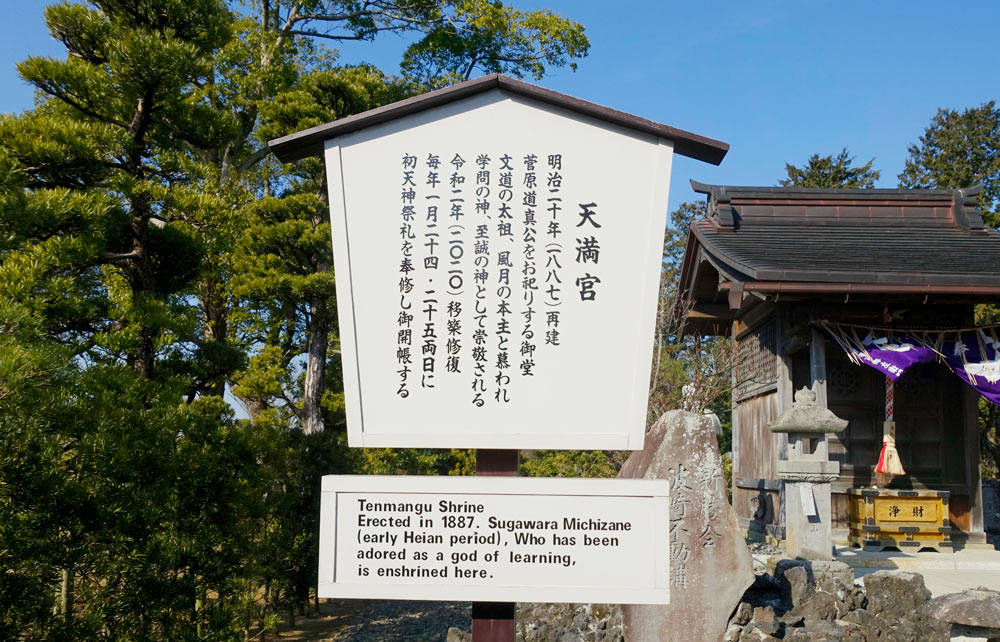

成田山新勝寺|天満宮

エレベータで登った先にあるのが、お寺の中にある「天満宮」。天満宮は菅原道真公を祀る神社である。

成田山新勝寺 天満宮の説明

天満宮

明治二十年(一八八七) 再建

菅原道真公をお祀りする御堂

文道の太祖、風月の本主と慕われ学問の神、至誠の神として崇敬される

令和二年(二〇二〇) 移築修復

毎年一月二十四・二十五両日に初天神祭礼を奉修し御開帳する

天満宮前の案内看板より

規模は小さめであるが、学問の神様のご利益があるため、受験シーズンには多くの参拝客が訪れる。

たくさんの絵馬に「合格祈願」の願が掛けられている。

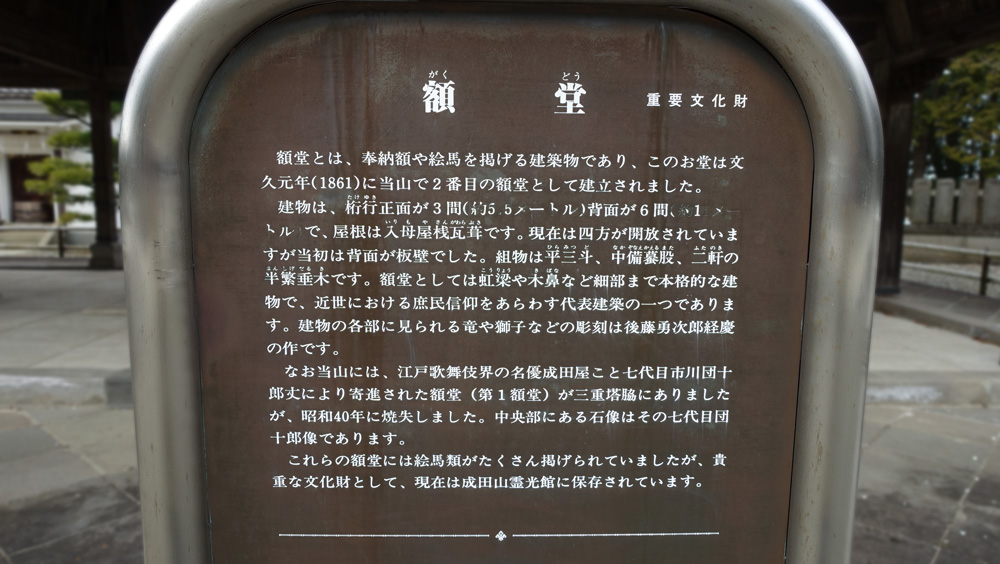

成田山新勝寺|額堂 ※歌舞伎で有名な市川一門「成田屋」ゆかりの建物

「額堂」は、奉納額や絵馬を掲げておくための建物らしい。当時の博物館のようなイメージだろうか。たくさんの額が掲げられていることがよくわかる。近くで見ると、細部まで丁寧に作られている。庶民の信仰が厚かったことが伺えるとのこと。

成田山新勝寺額堂の説明

額堂 重要文化財

額堂とは、奉納額や絵馬を掲げる建築物であり、このお堂は文久元年(1861)に当山で2番目の額堂として建立されました。

建物は、桁行正面が3間(約5.5メートル)背面が6間(約11メートル)で、屋根は入母屋桟瓦葺です。現在は四方が開放されていますが当初は背面が板壁でした。組物は平三斗、中備蟇股、二軒の半繁垂木です。額堂としては虹梁や木鼻など細部まで本格的な建物で、近世における庶民信仰をあらわす代表建築の一つであります。建物の各部に見られる竜や獅子などの彫刻は後藤勇次郎経慶の作です。

なお当山には、江戸歌舞伎界の名優成田屋こと七代目市川団十郎丈により寄進された額堂(第1額堂)が三重塔脇にありましたが、昭和40年に焼失しました。中央部にある石像はその七代目団十郎像であります。

これらの額堂には絵馬類がたくさん掲げられていましたが、貴重な文化財として、現在は成田山霊光館に保存されています。

額堂前の案内看板より

額堂に近づいてみると、たくさんの額が飾られていることがわかる。

倒れないか心配する…

学堂の中には、成田屋七代目 市川團十郎の像が置かれている。さすが成田屋!!

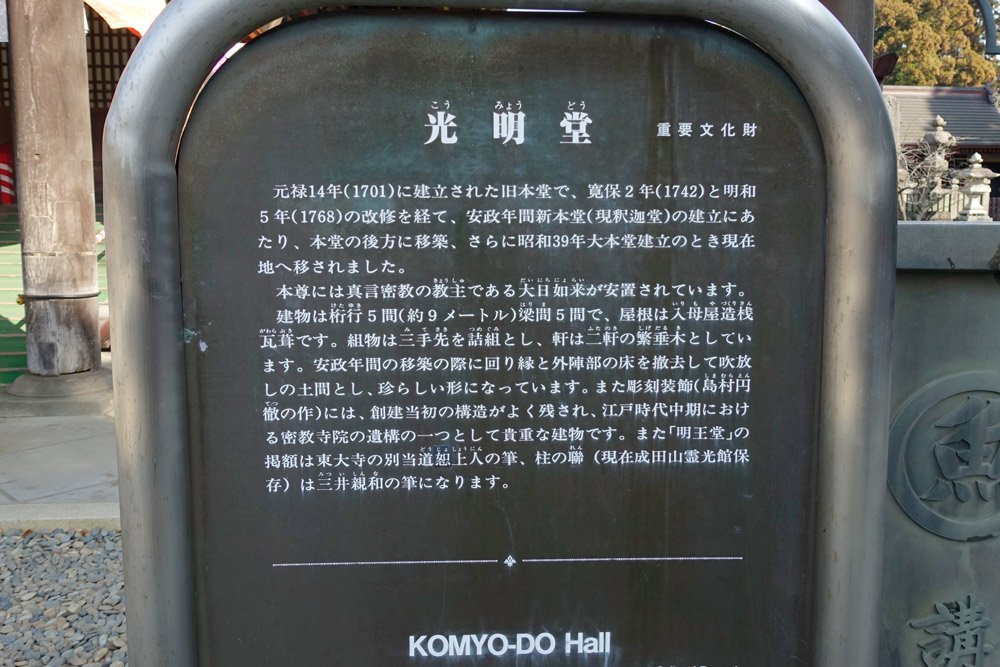

成田山新勝寺|光明堂 ※現在の本堂より二代前の本堂

ここで頂ける御朱印

「光明堂」は1701年に建立された旧本堂で、先の「釈迦堂」より一代前の本堂とのこと。こちらも、壁一面に額が奉納されている。中は煤(すす)が多く、とても古くからある建物であることがよくわかる。

成田山新勝寺 光明堂の説明

光明堂 重要文化財

元禄14年(1701)に建立された旧本堂で、寛保2年(1742)と明和5年(1768)の改修を経て、安政年間新本堂(現釈迦堂)の建立にあたり、本堂の後方に移築、さらに昭和39年大本堂建立のとき現在地へ移されました。

本尊には真言密教の教主である大日如来が安置されています。

建物は桁行5間(約9メートル)梁間5間で、屋根は入母屋造桟瓦葺です。組物は三手先を詰組とし、軒は二軒の繁垂木としています。安政年間の移築の際に回り縁と外陣部の床を撤去して吹放しの土間とし、珍らしい形になっています。また彫刻装飾(島村円徹の作)には、創建当初の構造がよく残され、江戸時代中期における密教寺院の遺構の一つとして貴重な建物です。また「明王堂」の掲額は東大寺の別当道恕上人の筆、柱の聯(現在成田山霊光館保存)は三井親和の筆になります。

光明堂前の案内看板より

光明堂の額

こちらのお堂の壁には多くの奉納された額が掲げられている。

お堂の裏までビッシリ!!

亀の彫刻が素敵である。

こちらは本堂入口の上に掲げられた剣。カッコよい。

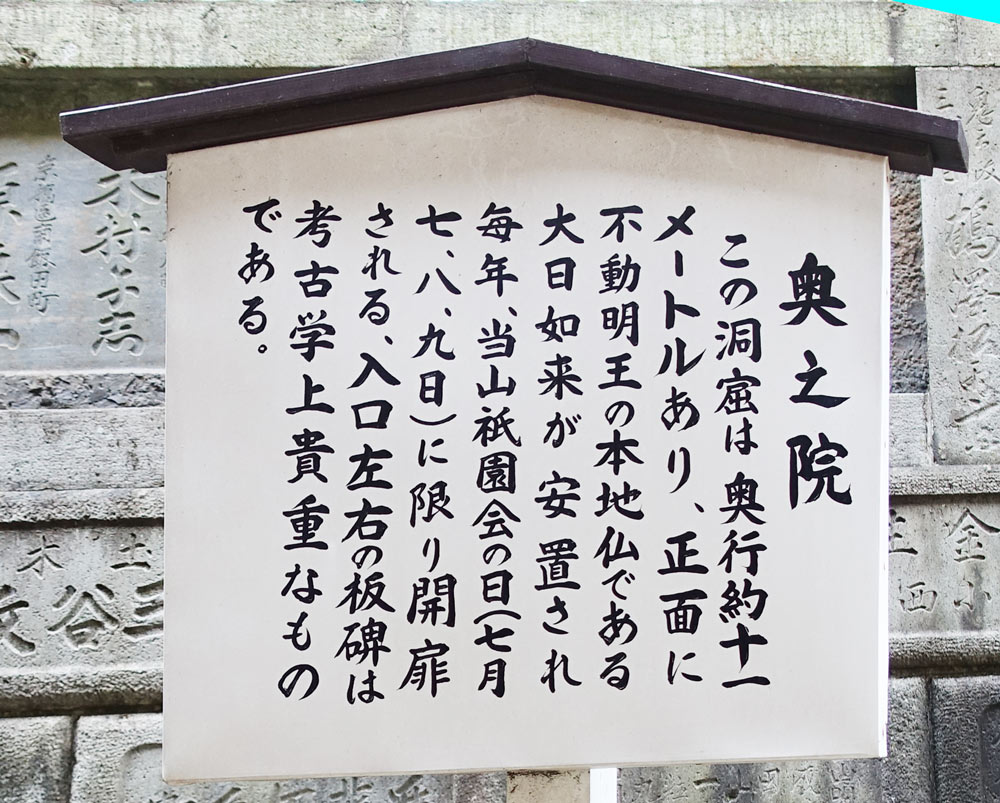

成田山新勝寺|奥之院(おくのいん)

奥之院は、光明堂の裏手にあるので、少し分かり辛いかも。

成田山新勝寺 奥之院の説明

奥之院

この洞窟は奥行約十一メートルあり、正面に不動明王の本地仏である大日如来が安置され毎年、当山衹園会の日(七月七、八、九日)に限り開扉される、入口左右の板碑は考古学上貴重なものである。

奥之院前の案内看板より

扉の格子越しに中を見ると真っ暗で何も見えない…。

なので、奥の場所を少し明るくしてみると…

何やら見えて来た。さらに拡大してみると…

仏像が見えた!こちらが説明看板にあった大日如来の仏像なのだろう。

成田山新勝寺|清瀧権現堂(せいりゅうごんげんどう)

成田山新勝寺 清瀧権現堂・妙見宮の説明

清瀧権現堂・妙見宮

享保十七年(一七三二)建立

清瀧権現と地主妙見を合祀した当山の鎮守である。

昭和四十四年(一九六九)成田市指定文化財となる。

令和5年(二〇二三)弘法大師ご誕生一二五〇年記念大祭記念事業として保存修理した。

清瀧権現堂・妙見宮前の案内看板より

妙見とは北極星を神格化した仏教の天部の一つであり、北辰菩薩とも呼ばれる。

地元千葉県の武将、千葉氏が妙見信仰を熱心に崇敬していた。

こちらは補修前の清瀧権現堂・妙見宮

比較すると全然違う!!

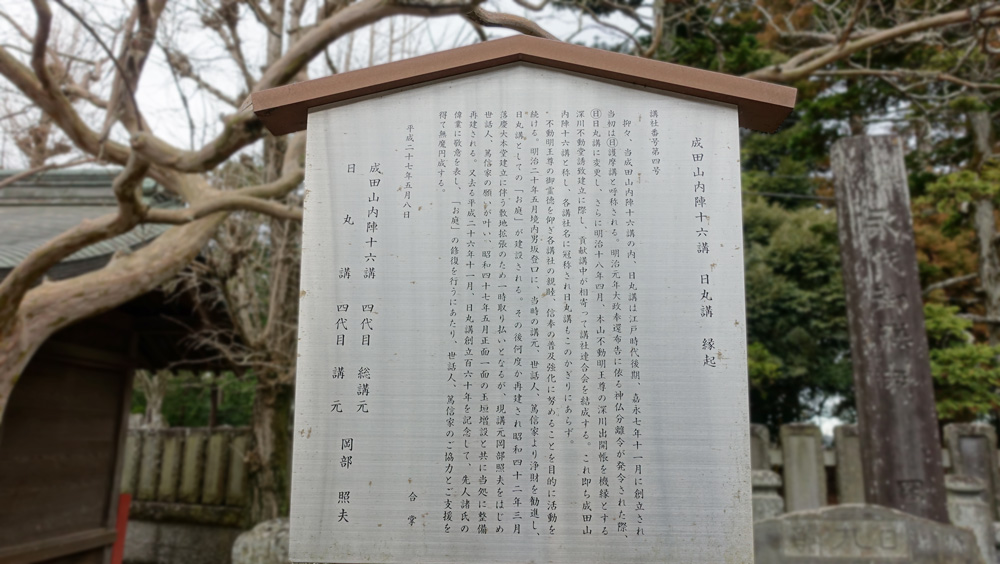

成田山新勝寺|成田山内陣十六講

成田山新勝寺 成田山内陣十六講 縁起の説明

成田山内陣十六講 日丸講 縁起

講社番号第四号

抑々、成田山内陣十六講の内、日丸講は江戸時代後期、嘉永七年十一月に創立され当初は護摩講と呼称される。明治元年大政奉還布告に依る神仏分離令が発令された際、日丸講に変更し、さらに明治十八年四月、本山不動明王尊の深川出開帳を機縁とする深川不動堂誘致建立に際し、貢献講中が相寄って講社連合会を結成する。これ即ち成田山内陣十六講と称し、各講社名に冠称され日丸講もこのかぎりにあらず。

不動明王尊の御霊徳を仰ぎ各講社の親睦、信奉の普及強化に努めることを目的に活動を続ける。明治二十年五月境内男坂登口に、当時の講元、世話人、篤信家より浄財を勧進し、日丸講としての「お庭」が建設される。その後何度か再建され昭和四十二年三月落慶大本堂建立に伴う敷地拡張のため一時取り払いとなるが、現講元岡部照夫をはじめ世話人、篤信家の願いが叶い、昭和四十七年五月正面一面の玉垣増設と共に当処に整備再建される。又去る平成二十六年十一月、日丸講創立百六十年を記念して、先人諸氏の偉業に敬意を表し、「お庭」の修復を行うにあたり、 世話人、篤信家のご協力とご支援を得て無魔円成する。

合掌

平成二十七年五月八日

成田山内陣十六講 四代目 総講元

日丸講 四代目 総講元

岡部照夫

日丸講前の案内看板より

とても迫力のある像である。

成田山新勝寺|開山堂

成田山新勝寺 開山堂の説明

開山堂

當山の開山人寛朝大僧正の御姿を安置する堂である。

この堂は昭和十三年に奉修された成田山開基一千年祭記念事業の一つとして新築されたものである。

開山堂前の案内看板より

歴史ある成田山の中では新しい建物である。

中は見ることは出来なかった。

成田山新勝寺|醫王殿(いおうでん)

ここで頂ける御朱印

この建物は比較的新しく平成29年に建立された。内部に入ると、真新しい建物だと感じる。

成田山新勝寺 醫王殿の説明

成田山醫王殿

平成二十九年(二〇一七)開基一〇八〇年祭記念事業として建立。御本尊薬師瑠璃光如来は、大醫王如来とも称され、古来、病を癒やし苦痛を取り除き、寿命を延ばす功徳がある健康長寿、息災延命の仏様として信仰される。

脇侍の日光菩薩は、太陽のような光明を放ち心の闇を取り除き、月光菩薩は、月のような穏やかな慈悲の心で煩悩を鎮めて下さり、眷属の十二神将は、十二の方位を守り干支の守護神として信仰される。

醫王殿前の案内看板より

入口に柵が設けられており、仏像を近くで拝めないので少し残念。遠くから見る限り、とても歴史のありそうな仏様。

成田山新勝寺|平和の大塔

ここで頂ける御朱印

塔の中には入ることができ、大きな仏像や仏画が多くあるので、是非入ってみて頂きたい。

成田山新勝寺|太子堂

本堂から向かって右側には「太子堂」が建立されている。仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづいて1992年建立。法隆寺にある「夢殿」と似ている建物であった。なんだかとても美しい造りで、しばし見入っていた。

お堂の中に祀られている聖徳太子像。お堂内部の絵も鮮やかできれいである。

成田山新勝寺|三重塔

絵柄や彫りが細かく、デザインがすばらしい。

成田山新勝寺 三重塔の解説

三重塔 重要文化財

正徳2年 (1712) に建立され、 宝暦7年(1757) 享和元年(1801)、安政5年(1858) に大修理が行なわれています。又昭和58年現在の姿に復元されました。

塔の初層内陣には金剛界大日如来の「五つの智慧」をあらわす五智如来(大日如来・阿閦如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来)が安置されています。

塔の高さは相輪頂上まで約25メートルで初重の柱、長押、台輪等に地紋彫りを、各重の尾垂木の先端部は竜の丸彫で飾り、脇間板壁には十六羅漢の彫刻をめぐらしています。また板軒には雲文を浮彫りにして極彩色を施すなど、江戸時代中期の極めて華麗な塔であります。

昭和56年から58年にわたり漆塗・彩色工事を主体とした保存修理工事を行いましたが、この工事は享和3年(1803) の古文書に書き留められていた漆塗、彩色の仕様をもとに復元されました。

三重塔前の案内看板より

成田山をぐるりと一周し、とても満足した。

成田山新勝寺の仲見世商店街(昭和のノスタルジックな雰囲気)

成田山の境内には今も昭和の風情を残す仲見世商店街がある。

シャッターも目立つが、まだ残っているお店もある!!

この昔ながらの雰囲気がたまらなく良い。

新勝寺の総門前だけでなく、ぜひ奥の商店街も見て頂きたい。

こちらには多くの占いのお店があった。調べてみると昔から有名な占いであることが分かった。

ベンチもあるので、ゆっくりと昭和の気分を味わって頂ける。

成田山に来たならば欠かせない「参道」

成田山新勝寺の参道は、まさにお食事パラダイス。

成田ゆめ牧場のアイスや地元成田の有名和菓子「なごみの米屋」のご当地グルメを始め、多くのお店が並んでいる。

期間限定(お正月のみ?)なごみの米屋の生栗むし羊羹は絶品。

他にも千葉の名産を使った商品も沢山あるので、目移りします。

スポンサーリンク |

お食事のお役立ちポイント!

鰻を食べられる店は沢山あるので、食べたいお店を事前に決めておくとよい。また、人気店は平日でも行列ができ、土日は1時間以上待つこともザラなので、先に予約をしてから参拝して戻ってくると効率が良い。

※お店よって待ち時間が表示されたり、予約システムがあるので、先に確認しとくと◎

美味しそうな鰻の香りにおなかが空く。平日の昼過ぎに散策したが、どこも60分以上待ち。

やっぱりみんな食べたくなるんだな。

鰻以外にもおいしい食べもの屋がたくさん。

ここの石鹸で一番のお気に入りは「白檀の香り」。

ちょっと高額ではあるが満足度はぶちあがる。

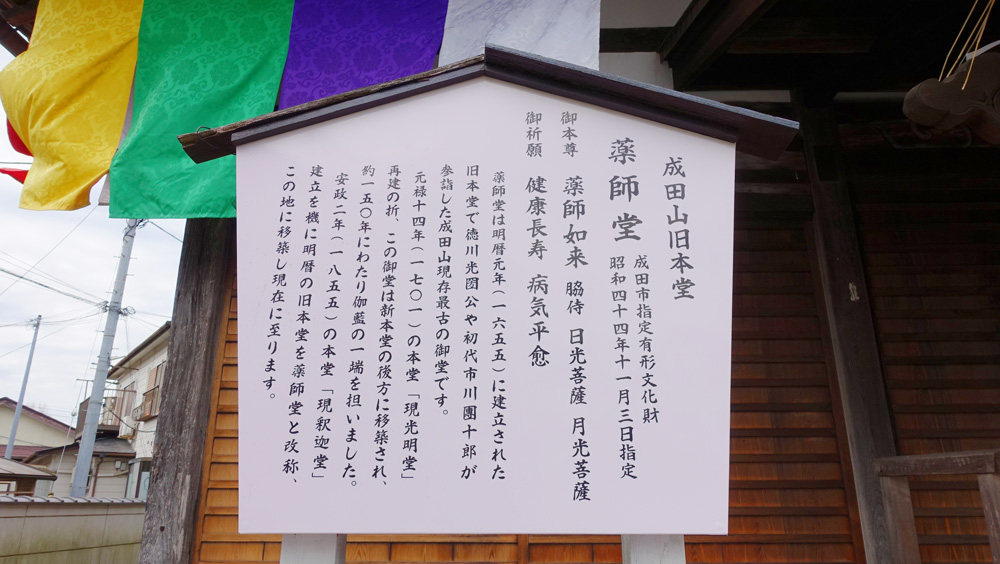

成田山新勝寺|薬師堂 ※現在の本堂より三代前の本堂

ほとんど人は訪れないので、静か。みんな見落としちゃうのかな。

昔ながらのお寺である。お堂の中は拝見することが出来ず…残念。

無人なので、御朱印も頂くことは出来ず。

成田山新勝寺 薬師堂の説明

成田山旧本堂

薬師堂(成田山旧本堂)

成田市指定有形文化財

昭和四十四年十一

御本尊 薬師如来 脇侍 日光菩薩、月光菩薩

御祈願 健康長寿 病気平愈。

薬師堂は明暦元年(一六五五)に建立された旧本堂で徳川光圀公や初代市川團十郎が参詣した成田山現存最古の御堂です。

元禄十四年(一七〇一)の本堂「現光明堂」再建の折、この御堂は新本堂の後方に移築され、約一五〇年にわたり伽藍の一端を担いました。

安政二年(一八五五)の本堂「現釈迦堂」建立を機に明暦の旧本堂を薬師堂と改称、この地に移築し現在に至ります。

薬師堂前の案内看板より

これにて成田山のお参りは終了。このように3代前までの本堂が残っているお寺も珍しい。歴史を大切にし、のちの世に継承していくことの重要さを深く思う参拝であった。

アクセス

住所

| 所在地 | 千葉県成田市成田1番地の1 |

| 最寄駅 | 「京成電鉄 京成成田駅」または「JR線 成田駅」下車 徒歩10分 |

| 駐車場情報 | 専用の駐車場なし 近くに有料駐車場多数あり(お土産購入で割引など) |

| バリアフリー | エレベーターが各所に設置されており、車いす・ベビーカーの方でも気軽に参拝出来る |

| 公式サイト | https://www.naritasan.or.jp |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38e22da8.66d88c19.38e22da9.b68b24f8/?me_id=1192864&item_id=10000920&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyoneya%2Fcabinet%2Fyokan%2Fnaritama%2F2021narita2_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)