三草山の戦い!(後編)【平維盛まんが29】|『平家物語』『吾妻鏡』

<『平家物語』巻九、『吾妻鏡』元暦元年(寿永3年)2月20日条より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平資盛 たいらのすけもり平清盛の長男[重盛]の次男。

平有盛 たいらのありもり

平清盛の長男[重盛]の四男。資盛の弟。

平師盛 たいらのもろもり

平清盛の長男[重盛]の五男。資盛の弟。

平清盛の長男[重盛]の五男。資盛の弟。

平忠房 たいらのただふさ

平清盛の長男[重盛]の六男。資盛の弟。

平清盛の長男[重盛]の六男。資盛の弟。

和平の手紙。

『吾妻鏡』によれば、寿永3年2月6日、「修理権大夫」(※)より、平家に和平をもちかける手紙が届いていたといいます。

(※『吾妻鏡』による。修理大夫とすれば、院近臣・藤原朝信)

え?(@_@)

1月26日には既に平家追討の宣旨が出ているのに、

平家追討軍はもう福原に向かっているのに、

今更和平なの?

1月26日には既に平家追討の宣旨が出ているのに、

平家追討軍はもう福原に向かっているのに、

今更和平なの?

2月6日って、一ノ谷の戦いの前日ですよね?

どういうこと?(@_@)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

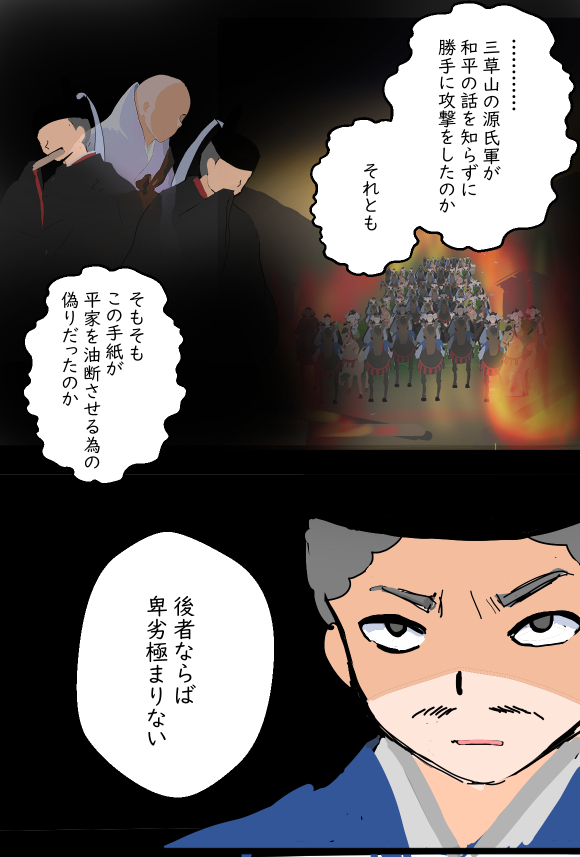

和平の手紙は謀略だったのか?

上記の手紙の話が載っているのは、『吾妻鏡』の元暦元年(寿永3年)2月20日条。

一ノ谷の戦いの後、

屋島に逃れた宗盛が、後白河院に宛てて書いた手紙の中の一節です。

宗盛の言葉には、続きがあります。

宗盛の主張では、

「平家は、和平の話を信じて、合戦の準備もしていなかったし、襲われた時も一旦は引き退いた。それでも、関東武士らは襲ってきて、平家の多くの人々を誅殺した。」

さらに続けて、

「和平の話を関東武士たちに伝えていなかったのですか?

それとも、院宣を関東武士たちが無視したのですか?

それとも、そもそもが、平家を油断させるための謀略だったのですか?」

それとも、院宣を関東武士たちが無視したのですか?

それとも、そもそもが、平家を油断させるための謀略だったのですか?」

とまで言っています。

宗盛の怒りと無念が伝わってきますね。

この宗盛の言葉が真実なら、平家は、偽の和平の手紙を信じてしまった為に、「騙し討ち」にあったということになります。

「一ノ谷の戦い」では、

兵の数では、はるかに鎌倉軍を上回っていたにも関わらず、

平家があっさり一刻(2時間)ほどで、敗けてしまっていることからも、

平家はまともに戦えていなかったのではないか。

宗盛の怒りと無念が伝わってきますね。

この宗盛の言葉が真実なら、平家は、偽の和平の手紙を信じてしまった為に、「騙し討ち」にあったということになります。

「一ノ谷の戦い」では、

兵の数では、はるかに鎌倉軍を上回っていたにも関わらず、

平家があっさり一刻(2時間)ほどで、敗けてしまっていることからも、

平家はまともに戦えていなかったのではないか。

その原因の一つが、この「和平の手紙」だったのではないか。とする説もあります。

とはいえ、『吾妻鏡』に載っている手紙は、宗盛が後白河院に対して抗議したという文面なので、平家主観の内容になっている可能性もあります。

朝廷側に、本当に和平交渉をするつもりがあったのかどうかは、今となってはわかりませんが、

結局和平は実現されず、平家は、この直後の一ノ谷の戦いで、一門から多くの犠牲を出すことになるのです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

とはいえ、『吾妻鏡』に載っている手紙は、宗盛が後白河院に対して抗議したという文面なので、平家主観の内容になっている可能性もあります。

朝廷側に、本当に和平交渉をするつもりがあったのかどうかは、今となってはわかりませんが、

結局和平は実現されず、平家は、この直後の一ノ谷の戦いで、一門から多くの犠牲を出すことになるのです。

資盛たち、屋島へ

『覚一本平家物語』では、三草山の戦いに負けた資盛・有盛(・忠房)は、

高砂から舟で屋島に向かったことになっています。

延慶本では、逃走ルートの地名がちょっと異なります。

延慶本の場合、屋島へ戻る途中に、淡路島を経由しているところは、維盛の場合(前々回)と同じですね。

こうして、資盛・有盛(・忠房)は、屋島に逃れることができましたが、

兄弟から一人離れて福原に戻った師盛は、

この後、一ノ谷の戦いで、壮絶な最期を迎えることになるのです。

師盛の報告

『平家物語』では、福原の平家本陣に、三草山の敗戦の報告をしたのは、五男・師盛となっています。

…師盛、がんばった!(T-T)

覚一本には師盛のセリフはないのですが、

延慶本では、師盛自身が、宗盛に対し、防御を固めるように進言しています。

師盛、がんばった!(T-T) 2回目

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

「あくる五日」とあるのは、『平家物語』では三草山の戦いが2月4日だから。

(『吾妻鏡』では、三草山の戦いが2月5日)

さて、ここでちょっと気になるのは、先程紹介した『吾妻鏡』にある和平の手紙です。

さて、ここでちょっと気になるのは、先程紹介した『吾妻鏡』にある和平の手紙です。

和平の手紙が福原に届いたのが、『吾妻鏡』がいうように、一ノ谷の戦いの前日の2月6日だとすると、

時系列を考えると、この時点でもう既に、

三草山の資盛軍は、義経軍にボコされていますよね。

……ん?

和平とは?(@ @)

さすがに、

三草山で五百人の兵が討たれた(『平家物語』による)

という話を聞いた後に、

三草山で五百人の兵が討たれた(『平家物語』による)

という話を聞いた後に、

今更「和平です」と言われて信じるか…というと、ちょっと疑問ですよね。

三草山と福原は、だいぶ離れていますので、

(地図上で、直線距離だとそこまで遠くないように見えますが、実際には、六甲山地で隔てられているので、移動距離は長い)

福原の平家首脳陣が三草山の状況にまだ気づいていなかったとしたら、

三草山と福原は、だいぶ離れていますので、

(地図上で、直線距離だとそこまで遠くないように見えますが、実際には、六甲山地で隔てられているので、移動距離は長い)

福原の平家首脳陣が三草山の状況にまだ気づいていなかったとしたら、

師盛の報告がめちゃめちゃ重要な役割を果たすことになりますね。

(和平の手紙の話がない『平家物語』と、『吾妻鏡』の時系列を照合することに、あまり意味はないかもしれませんが)

師盛の報告が間に合っていたならば、平家は辛うじて、(和平の誘いに油断しきることなく)、ギリギリ戦闘態勢に入ることができた

……かもしれないですね。

師盛の報告が間に合っていたならば、平家は辛うじて、(和平の誘いに油断しきることなく)、ギリギリ戦闘態勢に入ることができた

……かもしれないですね。

(ということに、漫画ではしています ^^)

師盛、がんばった!! 3回目

生田森・一ノ谷の戦いへ

三草山の敗戦を受けて、宗盛は、東西の両木戸口と山の手に軍兵を配置します。

東の木戸口(生田森)…平知盛・平重衡(vs 源範頼)

西の木戸口(一ノ谷)…平忠度など (vs 源義経)

山の手(六甲山南西部) …平通盛、平教経など(vs 多田行綱)

メンバーを見てもわかるように、東の木戸口である生田森が、ガチの総大将対決。

源平ともに、配置された軍勢も最多の、メインの戦場なのですが、

東の木戸口(生田森)…平知盛・平重衡(vs 源範頼)

西の木戸口(一ノ谷)…平忠度など (vs 源義経)

山の手(六甲山南西部) …平通盛、平教経など(vs 多田行綱)

メンバーを見てもわかるように、東の木戸口である生田森が、ガチの総大将対決。

源平ともに、配置された軍勢も最多の、メインの戦場なのですが、

なぜか搦手にすぎない「一ノ谷」が戦いを代表する呼称となっています。

『平家物語』には、「一ノ谷」という地名が、あたかも福原一帯の広域を差すかのような地名の混同がみられます。

そのため、史学分野では、実状に即して「生田の森・一の谷の戦い」という呼称で呼ばれることもあります。

なぜ、「一ノ谷」という地名が、戦いの全貌を食ってしまうようなことになったのかについては、下記のような説があります。

■戦後すぐ鎌倉に戻った範頼(@生田森)に比べて、京に留まった義経(@一ノ谷)の方が、都の人々に自身の武勇伝を多く語ることができたから。

■勝敗を決した山の手からの奇襲(※)を成功させたのは、搦手軍だったから。

(※いわゆる鵯越え←実行者は多田行綱。三草山の戦いの後、義経軍と分岐。詳細は後日。)

■勝敗を決した山の手からの奇襲(※)を成功させたのは、搦手軍だったから。

(※いわゆる鵯越え←実行者は多田行綱。三草山の戦いの後、義経軍と分岐。詳細は後日。)

※参考文献 鈴木彰氏「<一の谷合戦>の合戦空間『平家物語の展開と中世社会』(汲古書院)2006年

川合康氏「生田の森・一の谷合戦と地域社会」『院政期武士社会と鎌倉幕府』(吉川弘文館)2019年

早川厚一氏「『平家物語』における西国合戦譚について」(山下宏明氏編『軍記物語の生成と表現』)(和泉書院)1995年

というわけで、

次回は、本当はメインの主力戦だった東側、「生田森の戦い」です!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

次回、「一ノ谷の戦い(1) 生田森の攻防!」

重衡大活躍の回です。

(まだ生け捕られませんよ )(^^)

(まだ生け捕られませんよ )(^^)

更新は、2月末~3月はじめの予定です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

▼シェア

前の記事→

前の記事→