一の谷の戦い(2)平通盛の最期【平維盛まんが31】

一の谷の戦い。平通盛・教経たち門脇家が護る山の手にも、源氏軍の襲撃が。山の手を破られた平家は、福原を護りきれず、海へと敗走しはじめる。湊川に沿って落ちていく通盛。敵に追いつかれるも、通盛は毅然と戦うのだったが…。

<『延慶本平家物語』第五本、『源平盛衰記』巻三十七より>

※漫画はえこぶんこが脚色しています。

登場人物

平通盛 たいらのみちもり平教盛[清盛の弟]の長男。

平教経 たいらののりつね

平教盛[清盛の弟]の次男。通盛の弟。

平業盛 たいらのなりもり

平教盛[清盛の弟]の三男。通盛の弟。

平業盛 たいらのなりもり

平教盛[清盛の弟]の三男。通盛の弟。

平通盛

さて、一の谷の戦いの漫画2話目は、少し時間を遡って、前夜の平通盛と小宰相のお話から。

平通盛は、平教盛(清盛の弟)の長男。

『平家物語』の影響で、弟の教経の方が剛毅なイメージで有名ですが、

実際には、兄の通盛の方がはるかに多くの戦場に出陣しており、彼も武勇の人なのです。

(富士川を除く、ほぼ全部の戦いに大将軍として参戦。出陣回数はトップクラス)

『平家物語』によれば、通盛は、2月6日の夜(一の谷の戦いの前夜)、最愛の妻・小宰相を山の手の陣に呼び寄せていました。

この夜、二人だけの空間で何を語り合っていたのかは(すごく大事な話なのですが)、『平家物語』では、この時点では明かされません。

この夜、二人だけの空間で何を語り合っていたのかは(すごく大事な話なのですが)、『平家物語』では、この時点では明かされません。

後に、通盛の討死を知った後で、小宰相自身の口から語らせるという神脚本(…いや、鬼脚本か?)なので、漫画もその意図を汲みました。

さて、戦の陣にもかかわらず、

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

さて、戦の陣にもかかわらず、

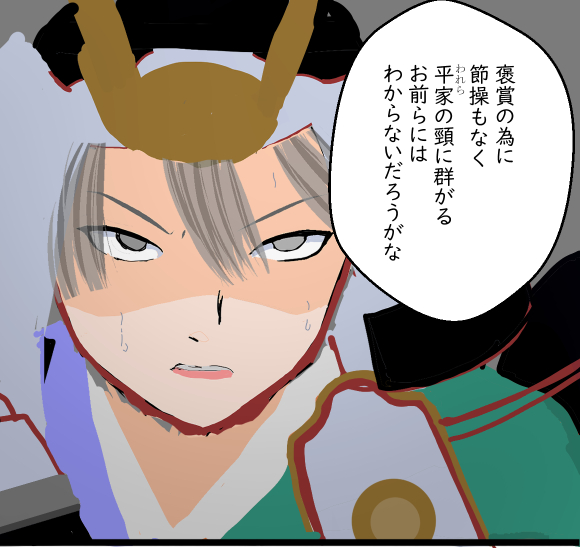

悠長に名残を惜しむ通盛と小宰相に対して、弟・教経が苦言を呈する有名な場面があります。

この場面、『源平盛衰記』では、教経が、二人の逢瀬に気を使って、

宵の口に突撃するのをちょっと遠慮した描写があります。

豪胆なイメージの教経が、お兄さんのプライベートに気を遣っている描写がちょっとかわいい(?)ですね。(^^)

通盛と小宰相

小宰相は、藤原憲方の娘。上西門院(後白河院の姉)に、女房として仕えていました。『平家物語』に登場する平家の公達は皆、本当に愛妻家で優しいのですが、

なかでも、通盛と小宰相の二人の愛の物語は、特に美しく重く描かれています。

『覚一本平家物語』より、二人の馴れ初めを簡単に。

『覚一本平家物語』より、二人の馴れ初めを簡単に。

通盛の正妻

このように、覚一本では、小宰相は「北の方」と呼ばれ、正妻として描かれているのですが

(その方が話がシンプルになりますからね)

一方、延慶本などの読み本系では、小宰相は通盛の正妻ではありません。

はっきりと「妾」と書かれています。

じゃあ、延慶本では通盛の正妻は誰なのかというと、なんと宗盛の娘なんですね。

平家一門の一大勢力である門脇家と、本家との結束を固める為の政略結婚ですよね。

※「延慶本」では、宗盛の娘が八条院の養女になって通盛を婿にしたとあるが、史実かは未詳

「覚一本」では、終始ラブラブだったと描かれる通盛と小宰相ですが、

これが読み本系になると、ちょっと様子が違ってきます。

延慶本では通盛は、小宰相を別の船においてときおり通っていたとあり、いつでも小宰相に逢えたわけでもなかったことになっています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

鵯越の坂落とし?

さて、時を2月7日に戻して、一の谷の戦い。

前回みたように、鉄壁のバリケードで大手の生田の森は防御した平家軍。

『平家物語』によると、平家優位の状況を覆したのが、平家本陣への背後からの襲撃。

前回みたように、鉄壁のバリケードで大手の生田の森は防御した平家軍。

『平家物語』によると、平家優位の状況を覆したのが、平家本陣への背後からの襲撃。

有名な「鵯越(ひよどりごえ)の坂落とし」です。

この「鵯越」がどこだったのか、には複数の説があります。

【1】『平家物語』の記述どおり、「一の谷」(須磨)の後方=鉢伏山

【2】『玉葉』の記述を参考に、「福原」の後方=夢野(現在も「鵯越」の地名が残る)

『平家物語』の「一の谷の戦い」に出てくる地名が、現実の神戸の地理と合致していない為に、混乱を招いているわけなのですが、

(例)

・播磨と丹波の国境にある「三草山」と、福原のすぐ裏の「山の手」を混同している。

・播磨と丹波の国境にある「三草山」と、福原のすぐ裏の「山の手」を混同している。

・実際には8km程離れている[一の谷(須磨)← →福原]間を、すぐ近くであるように描く。等

近年では、『玉葉』の記述を基にして、現在も「鵯越え」の地名が残る【2】福原の後方(夢野)説、が有力となっています。

『玉葉』には、

「義経がまず丹波城(三草山)を落とし、次に一の谷を落とした」とあります。

「義経がまず丹波城(三草山)を落とし、次に一の谷を落とした」とあります。

前回記事にあったように、一の谷(現在の須磨)は、福原から8~9キロメートルも離れています。

義経による「一の谷」への攻撃は、『平家物語』が語るような平家本陣への攻撃ではありません。

続けて『玉葉』には、

「範頼が浜地から福原に寄せた」

「多田行綱が山の方から攻め寄せ、山の手を落とした」とあります。

【2】夢野の説では、

この『玉葉』の「山の手」こそが、現在も「鵯越」の地名が残る場所。

福原のすぐ裏であり、いわゆる『鵯越の坂落とし』の現場であろうと考えられています。

福原のすぐ裏であり、いわゆる『鵯越の坂落とし』の現場であろうと考えられています。

実際には、この「鵯越」の地形は、坂落としという程の断崖ではなく、なだらかな坂道になっていて、

土地勘のある摂津源氏の多田行綱だったからこそ、山側から福原へ抜けることができるその道を知っていたのだろう、とも言われています。

『玉葉』の記述に拠るならば、福原への直接の襲撃をキメたのは、義経ではなく、多田行綱だったということになりますね。

土地勘のある摂津源氏の多田行綱だったからこそ、山側から福原へ抜けることができるその道を知っていたのだろう、とも言われています。

『玉葉』の記述に拠るならば、福原への直接の襲撃をキメたのは、義経ではなく、多田行綱だったということになりますね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

福原の背後が破られてしまえば、生田の森や一の谷の城郭(防御施設)も、意味をなさなくなります。

平家は総崩れになり、船のある海へと敗走をはじめました。

山の手を護っていた門脇家の公達も、海に向かって逃れようとましたが、通盛、業盛は敵と組み合って討死。

教経は須磨から淡路へ逃れたことになっています。

※参考文献 菱沼 一憲氏『源義経の合戦と戦略 ―その伝説と実像―』(角川書店)2005年

鈴木彰氏「<一の谷合戦>の合戦空間」『平家物語の展開と中世社会』(汲古書院)2006年

川合康氏「生田森・一の谷合戦と地域社会」『院政期武士社会と鎌倉幕府』(吉川弘文館)2019年

早川厚一氏「『平家物語』における西国合戦譚について」山下宏明氏編『軍記物語の生成と表現』(和泉書院)1995年

鈴木彰氏「<一の谷合戦>の合戦空間」『平家物語の展開と中世社会』(汲古書院)2006年

川合康氏「生田森・一の谷合戦と地域社会」『院政期武士社会と鎌倉幕府』(吉川弘文館)2019年

早川厚一氏「『平家物語』における西国合戦譚について」山下宏明氏編『軍記物語の生成と表現』(和泉書院)1995年

通盛の最期

覚一本では、簡潔に済まされる通盛の最期ですが、読み本系では、より詳しく描かれています。今回の漫画は、読み本系の『源平盛衰記』『延慶本平家物語』をもとに描きました。

▼以下、『源平盛衰記』のストーリー

湊川に沿って落ち延びようとしていた通盛は、乗っていた馬が負傷した為に、落馬。

宇多源氏で近江国住人・佐々木(木村)成綱(※)と出会い、組み合いの戦いになります。

(※「覚一本」、『源平盛衰記』では、「木村源三成綱」表記。「延慶本」では、通盛と組み合っているのは佐々木盛綱。)

フィジカルバトルも強い通盛様、かっこいいですね!

(^_^)

抑え込まれた成綱は、

「実は私は、もと平家の家人で、いやいや戦に駆り出されたのです。」

とか言い出します。

とか言い出します。

あ? (-_-;)

さらに、成綱、

「通盛様に組み敷かれて嬉しい」

とまで。

ああ!? (-_-;)

明らかに胡散臭い、突然の成綱のゴマ摺りに対し、

と、成綱の言葉を信じてしまい、討つのを躊躇してしまう通盛様。

優しい……

通盛の最期の内容も諸本によって少しずつ違いますので、この騙し討ちエピソードは『盛衰記』作者の創作なのかもしれませんが、

今は朝敵になったとはいえ、平家は帝の親族であり、直前まで都で公吏として働いていた人達です。

なかでも、公卿だった通盛の頸までもが大路を渡されてしまったことについて、九条兼実は特に憤っています。

一方、通盛は、従者に殉死を禁じたのです。

そのわけは、「なんとしてでも生き抜いて、愛する小宰相を護ってくれ」と。

一の谷の戦いでは、通盛の弟・平業盛(なりもり)[教盛三男]も、討たれてしまいます。

と、成綱の言葉を信じてしまい、討つのを躊躇してしまう通盛様。

優しい……

優しすぎる………

そんな風に甘いから、平家は……平家は……っ!!!

(T-T)

そこに、源氏方の佐々木五郎義清とその郎等が近づいてきます。

一瞬そちらに気をとられた通盛。

そこに、源氏方の佐々木五郎義清とその郎等が近づいてきます。

一瞬そちらに気をとられた通盛。

そのスキを突かれて、成綱に、下から鎧の隙間を刺されてしまったのでした。

通盛様------っ!!!!!

。゚(/□\*)゚。(血の涙)

通盛の最期の内容も諸本によって少しずつ違いますので、この騙し討ちエピソードは『盛衰記』作者の創作なのかもしれませんが、

手柄の為には手段を選ばない源氏軍に対し、

情け深さが命取りになった通盛、という対比が、

実に平家らしいお話ですね。

ちなみに、通盛を騙した成綱のセリフ、「かつて平家に仕えていた」というところまでは嘘ではなかったようです。(※)

ちなみに、通盛を騙した成綱のセリフ、「かつて平家に仕えていた」というところまでは嘘ではなかったようです。(※)

通盛も、見たことのある顔だったので、信じてしまったということですね。

(※『吾妻鏡』元暦2年2月27日条。尚、『吾妻鏡』では、通盛を討ったのは、成綱の子の俊綱、ということになっています。)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

通盛の首

一の谷の戦いで討たれた平家の公達のうち、最高位が従三位で公卿の通盛でした。

後日の話ですが、

一の谷で討たれた平家の公達の頸は、都に運ばれ、罪人として都大路を渡されます。(※)

一の谷で討たれた平家の公達の頸は、都に運ばれ、罪人として都大路を渡されます。(※)

※首渡し… 罪人の首に名前を書いた赤簡をつけ、長槍刀にさし、見せしめの為に都大路を行進すること

今は朝敵になったとはいえ、平家は帝の親族であり、直前まで都で公吏として働いていた人達です。

都の貴族の中には、「首渡しはやりすぎだ」と反対する声もありました。

なかでも、公卿だった通盛の頸までもが大路を渡されてしまったことについて、九条兼実は特に憤っています。

兼実さま、怒ってくれてありがとうございます…。(;_:)

通盛の遺言

通盛は討たれてしまいましたが、

通盛の侍、滝口時員(ときかず)は、一人生き残り、通盛の最期を妻の小宰相に報告します。

時員も、主人の為に自らの命を捨てる覚悟でしたが、通盛の侍、滝口時員(ときかず)は、一人生き残り、通盛の最期を妻の小宰相に報告します。

時員の殉死を止めたのも通盛でした。

『源平闘諍録』より。通盛が討たれる直前のシーン。

次に、覚一本。

通盛の遺言通り、生き延びて小宰相のもとへたどり着いた時員のセリフ。

『源平闘諍録』より。通盛が討たれる直前のシーン。

通盛の遺言通り、生き延びて小宰相のもとへたどり着いた時員のセリフ。

木曽義仲が討死したときも、維盛が入水したときも、従者は主人の後を追って殉死しています。(巻九、巻十)

一方、通盛は、従者に殉死を禁じたのです。

そのわけは、「なんとしてでも生き抜いて、愛する小宰相を護ってくれ」と。

通盛様……

どこまでかっこいいんですか。

(TーT)

通盛がそこまでして護ろうとした小宰相。

けれども彼女は、愛する通盛を失った後に、生きていく道は考えられなかったのでした。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

業盛の最期

一の谷の戦いでは、通盛の弟・平業盛(なりもり)[教盛三男]も、討たれてしまいます。

業盛の最期も、覚一本では一行で済まされているのですが、

読み本系の『延慶本』『源平盛衰記』等では、強くてかっこいい戦いの場面があります。

…が尺が、足りないので、詳しくは次回。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【お詫び】

前回、「次回、知章が…」みたいなことを言っておいて、全然そこまで話が進みませんでした…。(小松家あんまり関係ないので、通盛はナレで済ますつもりだったんですが、やっぱり描かずにはいられませんでした。)

▼シェア

前の記事→

前の記事→