今日は電子工作に役立つ工具やツールについてご紹介していきます。

どのツールも私が実際に使っているものなので電子工作やDIYを始めようとしている方の参考になると嬉しいです。

それでは早速ご紹介していきます。

はんだごて

電子工作といえばコレ!はんだごてです。

ホームセンターなどでも売っていますね。

私はダイヤルで温度制御が可能な下記の小手を使っています。

小手先が交換可能なものを選ぶのが良いと思います。

こて台

はんだごては高温になる工具なので耐熱性に優れた置き場所が必要です。

こて台がアツアツのはんだごてを安定して置くことができます。

下に小手先クリーナーが設置されています。

クリーナーはワイヤータイプとスポンジタイプがあります。

こちらはワイヤータイプです。

ワイヤータイプは金属製のワイヤーに小手先をぐりぐりと擦り付けることで小手先の不要なはんだくずを取り除くことができます。

取り除いたはんだくずはクリーナーの底部に溜まります。

スポンジタイプに比べて手間が少なくはんだくずが削除できますが小手先に微妙にはんだが残ります。

スポンジタイプの小手先クリーナーが付いたこて台は下記です。

スポンジタイプは金属製の皿の中にスポンジが配置されており、ここに水を少量垂らして湿らせます。

湿らせたスポンジにアツアツの小手先をつけ「ジュッ」という音がしてはんだくずを拭き取ります。

ワイヤータイプに比べてはんだくずが溜まりやすく、また水分が必要なため少々手間ですがスポンジで小手先を拭き取ることで、比較的しっかりはんだくずを拭き取ることができます。

ただしスポンジの水分によって小手先の温度が急激に下がるため小手先が消耗しやすいです。

電子工作においてはどちらを使っても問題ないと思います。好きなほうを選びましょう。

こて先

はんだ付けの命といえる部分がこの「こて先」です。

はんだごてに付属しているデフォルトの小手先では先端が細いため大きな部品のはんだ付けには向いていません。

先端が円柱を斜めに切った竹やり状の小手先は先端の面積が大きく、電子工作のはんだ付けをする作業効率がぐっと上がるのでオススメです。

同じ形状で先端が小さいものも併せてご紹介します。

こちらはチップ部品などの小さい部品をはんだ付けするのに重宝します。

フラックス

最近の電子部品はすべて小型のため安定したはんだ付けを実施するにはフラックスが必須です。

フラックスがあることではんだ付けの作業効率と安定性が抜群に向上します。

ただし塗りすぎるとフラックスの残渣によりはんだ付け箇所が汚くなる場合があるので注意が必要です。

はんだ

はんだ付けのもう一つの主役は「はんだ」です。巻きはんだやはんだ線と呼ばれるものです。

これも各種メーカーが出していますがやっぱりオススメはHAKKOのはんだだと思います。

はんだごてメーカーが出しているはんだがやっぱり安心ですよね。

もう一つ個人的におすすめなのがHOZANのはんだです。

HOZANは後述するピンセットのメーカーでこちも安心の品質です。

濡れ性が良くはんだ付けがしやすいです。私はHOZANのほうを使ってます。

はんだ吸い取り線

はんだ付けをミスった時のリカバリー工具として吸い取り線があります。

はんだ付けの部分の上に吸い取り線を載せて上からはんだごてで押さえることで余分なはんだを吸い取ることができます。

ただし温めすぎて電子基板のランド(はんだ付けする部分)が剥がれ落ちることもあり諸刃の剣です…。

ピンセット

たかがピンセット、されどピンセット。

「100均のピンセットと何が違うねん」と言われそうですがチップ部品をつまんだり、ワイヤー線をつかんだりで色々と使います。

HOZANのピンセットは丈夫で先端が曲がったり

ばね部分がヘタってしまうことも少ないので物持ちが良いです!

個人的にはピンセットはHOZAN一択ですね!

耐熱マット

はんだ付け作業の際に集中するあまり、机を焦がしてアチアチ・・・なーんてことがあります。

耐熱マット状でははんだもはんだごても安心して使えますので是非準備しましょう。

はんだくずをまとめて捨てることができるので作業スペースの整理整頓にもつながります。

マルチクランプ

マルチクランプははんだ付けする際に部品を固定することで安定してはんだ付けできます。

ボリュームやワイヤーなどは固定しづらくてはんだ付けがちょいと面倒なので、こちらを使うとササっとできて便利です。

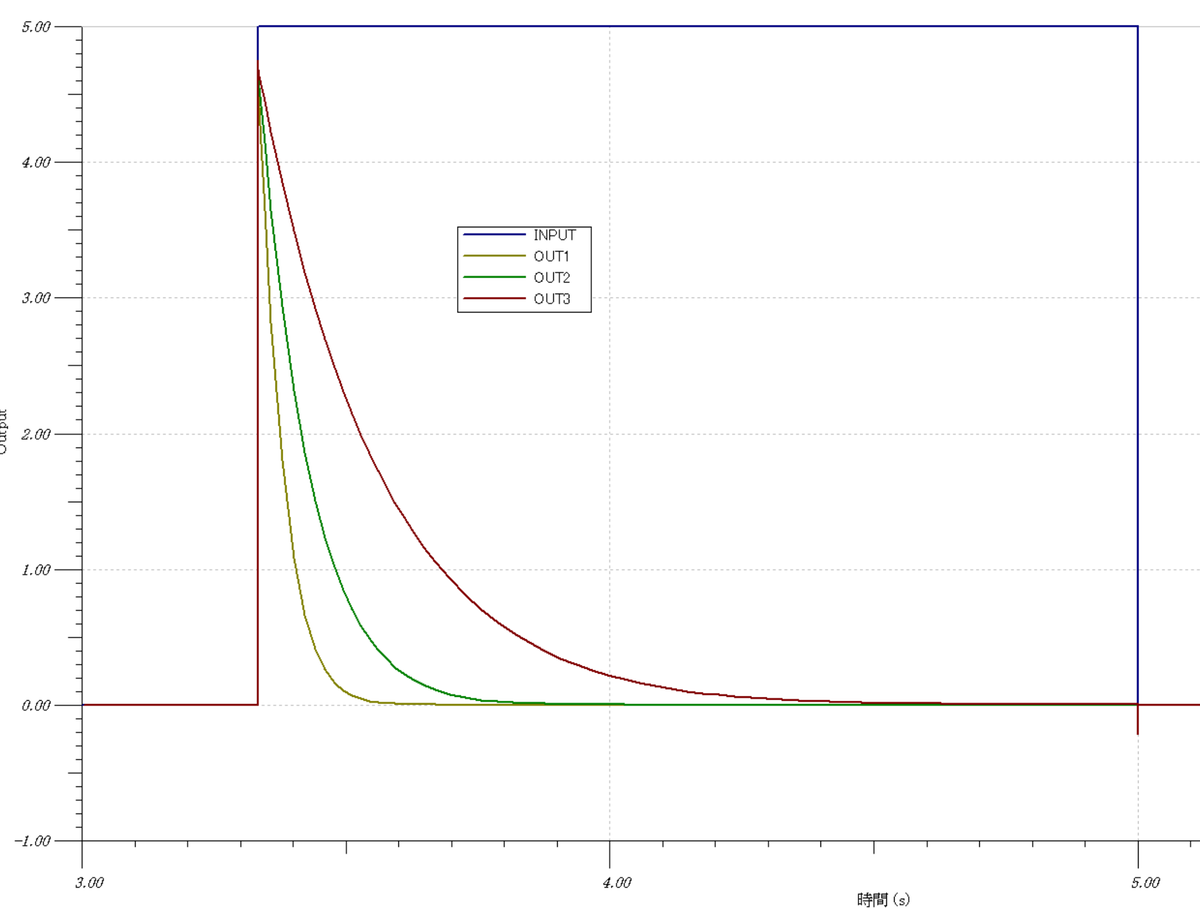

簡易オシロスコープ

簡易的なオシロスコープがあると波形の確認に便利ですね!

本格的なデジタルオシロは数万円しますがハンディタイプの簡易オシロスコープなら数千円で購入可能です。

こちらはバッテリータイプのオシロスコープでシグナルジェネレーターとしても使える便利品です。

USB-Cで充電可能ですので取り回しもしやすいです。

また下記のRCA変換ジャックとRCAケーブルを組み合わせることでモジュラーシンセの出力を直接オシロで波形観測できます。

チャンネル1chだけですがユーロラックタイプのオシロスコープやKORG NTS-2などの代用品として安価にそろえるならこちらもアリだと思います!

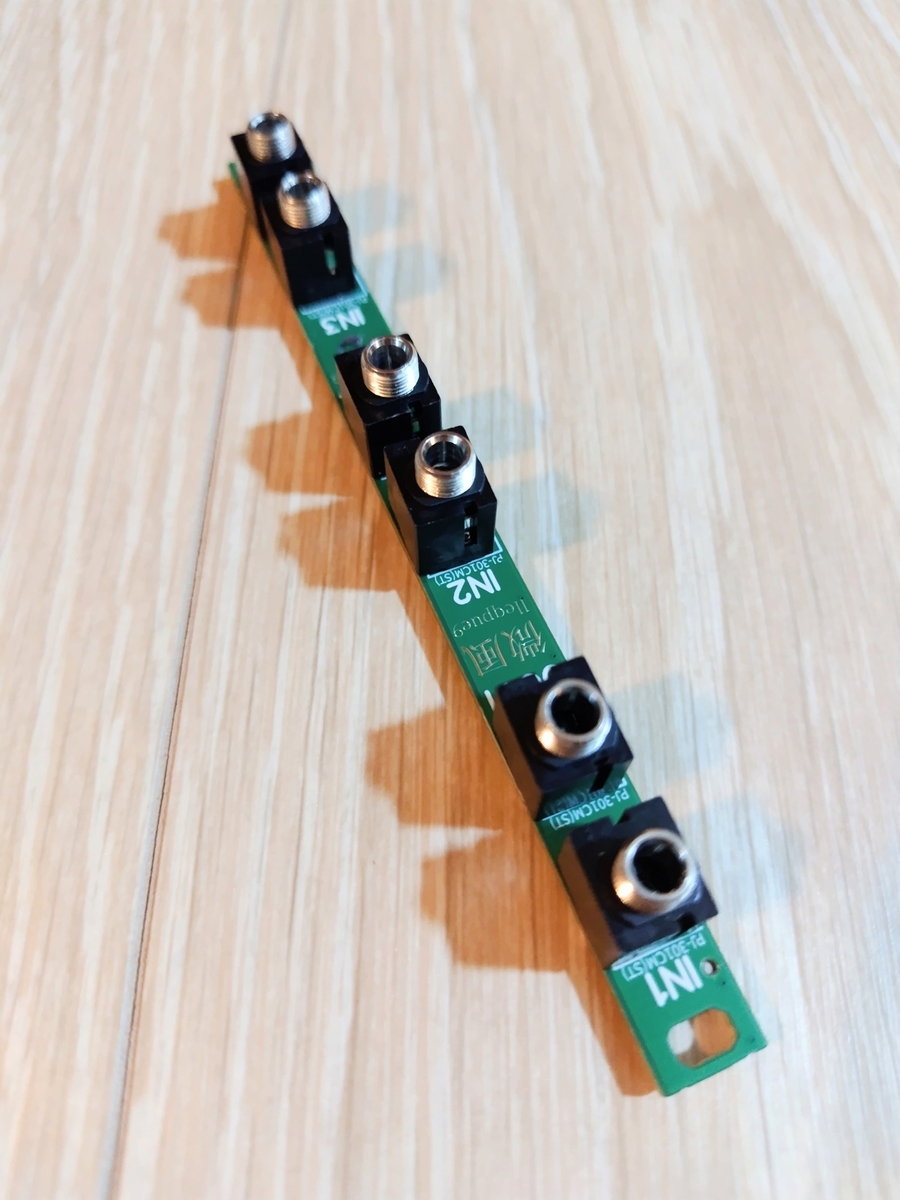

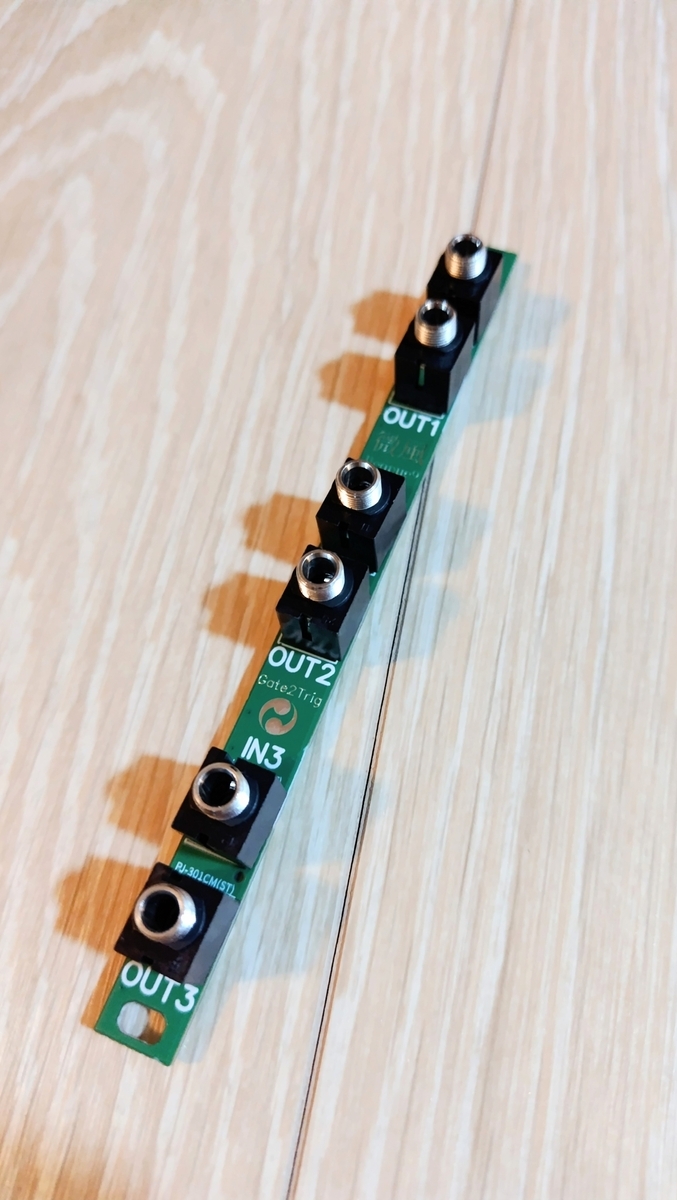

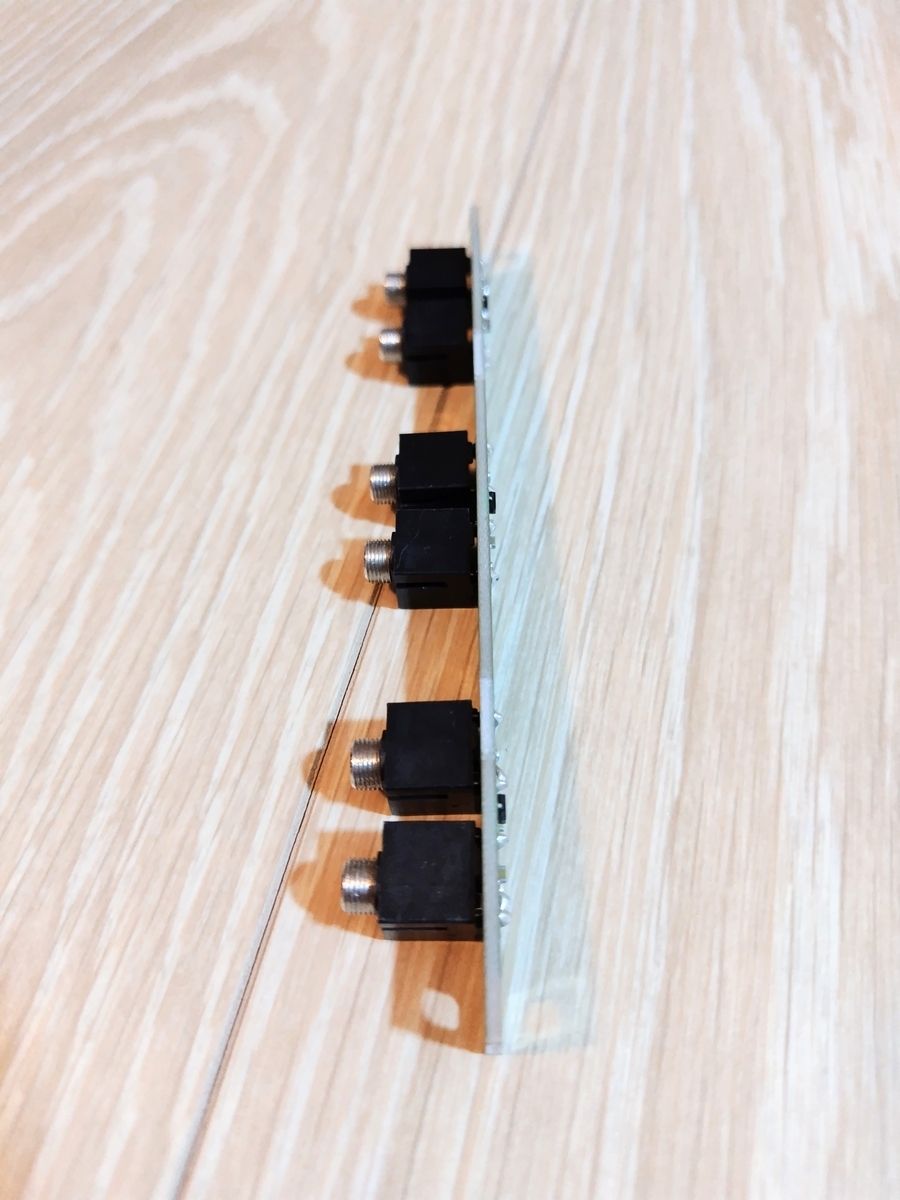

私が使用している実際の画像はコチラです。それぞれの部品をバラバラにおいています。

まずオシロスコープに付属のBNCアタッチメントを取り付けます。

BNC-RCA変換のプラグを接続します。

RCA-ステレオミニプラグケーブルを接続します

ミニプラグをモジュラーシンセの出力端子などに接続することで直接波形を観測できます!

テスター

電子工作といえばやっぱり必須のテスター。

しかしご紹介するのは下のような一般的な四角いテスターではありません。

私がおすすめするのはペン型のテスターです!

ペン型のほうが電極の取り回しがしやすく省スペースなんですよね!

四角いテスターだと両手で赤と黒の電極をもって、基板に当てて、液晶の表示を読むときに手元と液晶が離れているので使いずらいんです。

しかしペン型だとペン部分に表示があるので視線の移動が最小限に抑えられ、測定効率がアップします。

また計測もすべてAUTOで測定するので抵抗でも電流でも電圧でも自動で切り替わってくれるので便利です。(これが測定項目を固定できないので便利じゃない時もあるんですが…)

ソケットレンチ、ラチェット

ソケットレンチは六角ナットやねじを締める際に使用する工具です。

可変抵抗ボリュームを固定する際に使う六角ナットを締める際にこう言った工具があると便利ですね。

ニッパ、ラジオペンチなど

あとは定番のニッパ、ラジオペンチ、ドライバーなどですね。

これらは特にこだわりが無ければ好きなものを準備ですればいいと思います。

いかがでしたでしょうか?

いつも自作モジュラーシンセに関する記事ばかりだったのでたまには毛色の違った記事を書いてみました。

これから電子工作や自作DIYを初めてみる方への一助になれば幸いです。