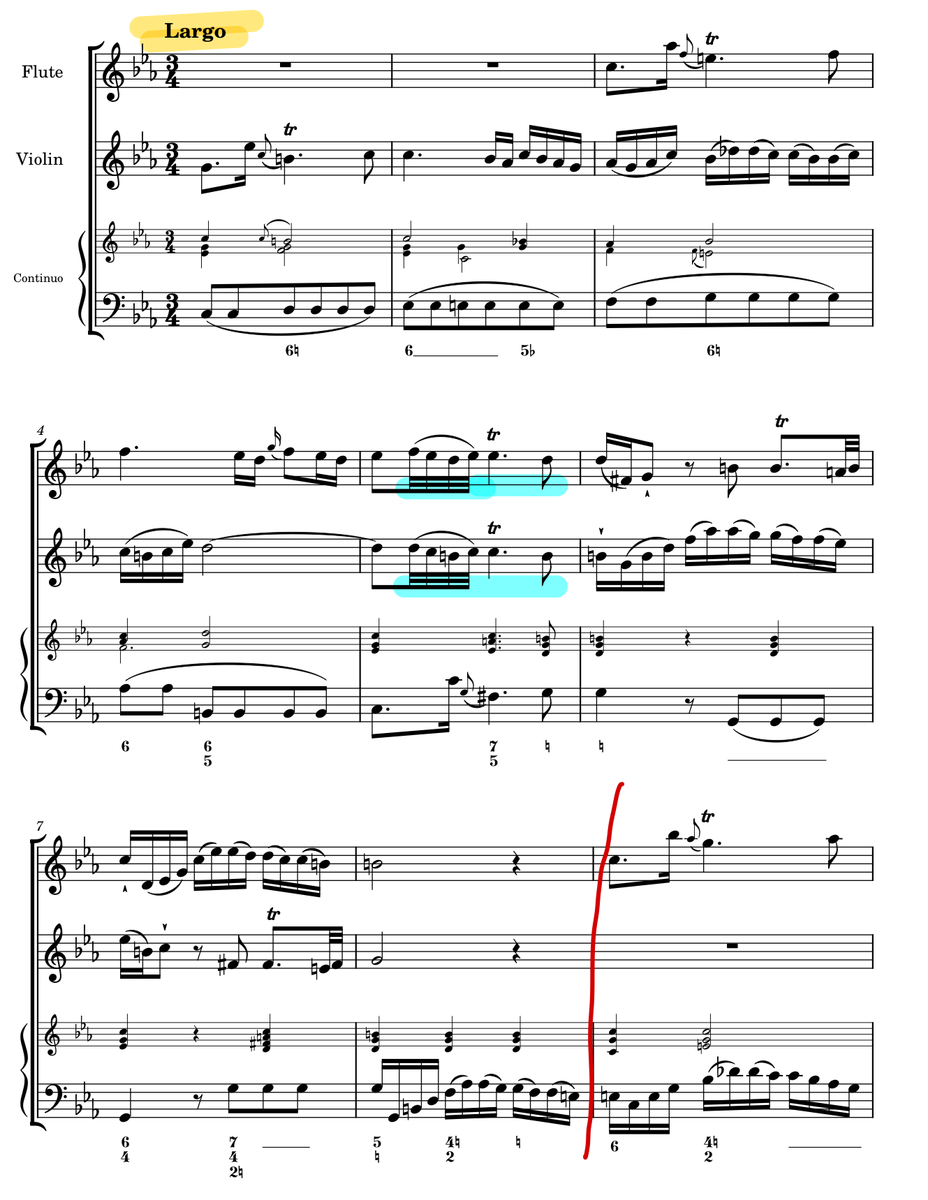

バッハ 「音楽の捧げもの」よりトリオソナタハ短調 BWV1079

2024年、いろいろなアンサンブルやオケで弾いてきましたが、弾き納めはこれでした!

トリオソナタ初挑戦です。

トリオ・ソナタ(英: trio sonata、独: Triosonate)は、17世紀末から18世紀初めにかけて特に人気のあった音楽形式。2つの旋律楽器と1つの通奏低音のために作曲され、3つの声部を形成するところから、「トリオ・ソナタ」 の名称がある。ただし、通奏低音は複数の奏者によって演奏される場合もあるので奏者の数が3人であるとは限らない。

バッハの中でも難しいと言われているこの「音楽の捧げもの」

こうしてYouTubeで聴く限り何とか弾けそうに思うんですが…。

オケのフルート吹きさんとチェロ弾きさんに誘われて初チャレンジしてみましたのです。が、聴くと弾くでは大違い!

1楽章はそれほどでもないんですが…

バッハの緩徐楽章にありがちなブルーでセンチメンタルな美しいメロディー。とにかくスラーで途切れなく綺麗に弾くように心がけました。

青マーカーのところでフルートとぴったり音型が合うのが大変楽しかった…。

しか〜し、次の2楽章が大変でした。

バロックではトリルを上からかけねばなりません。ソにトリルがついていると「ラソラソ」って感じなんです。

しかーしこの曲、調性の都合もありいちいちポジション移動しないと弾けないという(汗)

フルートは多分そういう心配がないのですが、バイオリンは同じ音型を弾くのにモタモタしてしまうという。

なんかバイオリンだけ下手じゃん!みたいな(笑)いや、実際下手なんですが…。

この曲、バッハ様はあまりバイオリン向けに書いてないですよね〜。 ま、実際フルート2本で演奏することも多い曲ですし。

うわ〜!この2段目のとこなんてどうやっても弾きにくいです!

せっかく曲の真ん中辺で一区切り、新たに再現部〜って聴かせどころなのに、音程はとれないしトリルも打てないし、トホホです。

実はこの日のアンサンブルは1,2楽章だけやる予定でしたが、勢いで3,4楽章も合わせてみたけど、これがまた難しい(笑)

最後に一応録音もしてみましたが、思ったよりは形になってたんでホッとしましたです。

以前この曲やったことあるというバイオリン弾きさん(とってもお上手な方)に聞いてみたら、やはりめちゃくちゃ難しいそうです!

まー、その方が言うならホント難しいんだろうなあ(笑)と納得。

わたしらは特に発表会で弾くとかじゃなく遊びで弾くので良いのですが、その方は演奏会目的での選曲だったので、結局エマニュエル・バッハのトリオソナタに曲変えたそう。

C・P・E・バッハ トリオソナタ ニ短調 H.569

こちらがその息子バッハ・C・P・E・バッハさんのトリオソナタ。

ブルーでセンチメンタルなところはお父さんさながら。ですが、スコアを見ると確かに弾きやすそう。バッハの晦渋なところとテレマンの明快なところの両方の良さを併せ持っている名作ですね。

はたしてトライする機会は訪れるのでしょうか。

バッハの息子の中では一番有名らしいです。

父バッハはなにせ20人も子供を作ったので実は私、誰がだれだかあまり良くわかってなかったんですがw

エマニュエル・バッハさんは何でも名付け親がテレマンさんだそうです。

テレマンといえば多作の音楽職人さんで、このまえ東京の合奏団で「序曲」というのをやったのですが、あまり面白くなかった(笑)←すみません、テレマンさん。

しかし、当時はバッハよりも名声ある作曲家だったということ。

楽譜の偉大さ

父バッハは一時忘れられていた人で、18〜19世紀には「子バッハ」のほうがメジャーだったのが、メンデルスゾーンがマタイ受難曲を演奏して再評価されたということです。

今ではバッハといえば「父バッハ」ヨハン・セバスチャン・バッハ。

音楽の流行ってどう転ぶかわからないものですが、100年経ってまた再評価されるというのはやはり楽譜があってこそですよね。

おそらく楽譜に書かれずに消えていった名曲も星の数ほどあるでしょうけど、今私達がこうしてアンサンブルを楽しめるのも楽譜が残っているおかげ。

記譜を発明した偉人に感謝しつつ、来年もまた懲りずにバッハに挑戦したいです〜。

室内楽・アンサンブル 人気ブログランキング - クラシックブログ