「秩父三十四ヶ所札所巡り」とは、埼玉県の秩父にある34か所の観音霊場を巡ること。

こちらでは秩父三十四ヶ所札所巡りの概要を紹介していこう。

なお、34札所の紹介についてはまだまだ未完成なのでご容赦を!

秩父三十四ヶ所札所巡りについて

秩父三十四ヶ所は西国三十三ヶ所や坂東三十三ヶ所と合わせて日本百観音霊場とされている。

1番札所「四萬部寺」から34番札所「水潜寺」まで、すべて回った場合の巡礼道の距離は約100km。

それぞれの札所は秩父市街、横瀬、小鹿野、荒川、皆野などに点在していて、歩いて回る場合は山を登ったり峠を越えたりしないとたどり着けない札所もある。

34すべての札所を一巡することを「結願」「満願」という。

結願することでご利益があるとされ、秩父三十四ヶ所、西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所の日本百観音霊場をすべて巡り終えたあと、長野県の「善光寺」と「北向観音」にお礼参りをすることが現代でも習わしとして残っている。

秩父三十四ヶ所札所巡りの歴史

秩父札所巡りのはじまりには諸説あるが、開創は鎌倉時代の文暦元年(1234)とされる。

閻魔大王、倶生神、花山法皇、医王上人、性空上人、白河法皇、徳道上人、良忠僧都、通観法印、善光寺如来、妙見大菩薩、蔵王権現、熊野権現の「十三権者」が秩父を巡ったことが秩父札所巡りの始まりという。

室町時代末期、秩父札所を33から34に増やすことになり、このときに現在の2番札所「真福寺」が加わって日本百観音が成立した。

江戸時代に入ると観音信仰の巡礼の聖地として隆盛。数多くの江戸庶民が秩父を訪れるようになった。

ちなみに札所の番号は、たとえば1番札所「四萬部寺」が24番札所だったように、室町時代と現在では異なるものが多い。

江戸から川越を経由して秩父に入ったとき、1番札所「四萬部寺」から巡礼を始めて秩父を回り、34番札所「水潜寺」で結願したのちに川越や寄居に抜けるうえで、現在の札所の番号は便利な順番になっている。そのため、現在の番号は江戸時代に入ってから成立したものと考えられている。

34札所の紹介

巡礼について

こちらでは巡礼時に覚えておきたいポイントをピックアップ。

ワタシの経験がベースなので、浅さが露呈してしまうかもしれない…。

巡礼時の服装は?

本格的に行う場合は白装束をまとうが、これまでワタシが見かけた白装束の方は数人。ワタシは普段着で札所を回っている。

ただし、札所によっては観音堂や奥の院へ行くまでに山や長い石段がある場合も。そのようなときに備えて、動きやすい靴や服装にしておいたほうがいいだろう。

これまでワタシとKが訪れた中では、26番札所「円融寺」の奥の院で山の中にある「岩井堂」、約300段の石段を上る31番札所「観音院」が難所だった。

巡礼用品はどこで揃える?

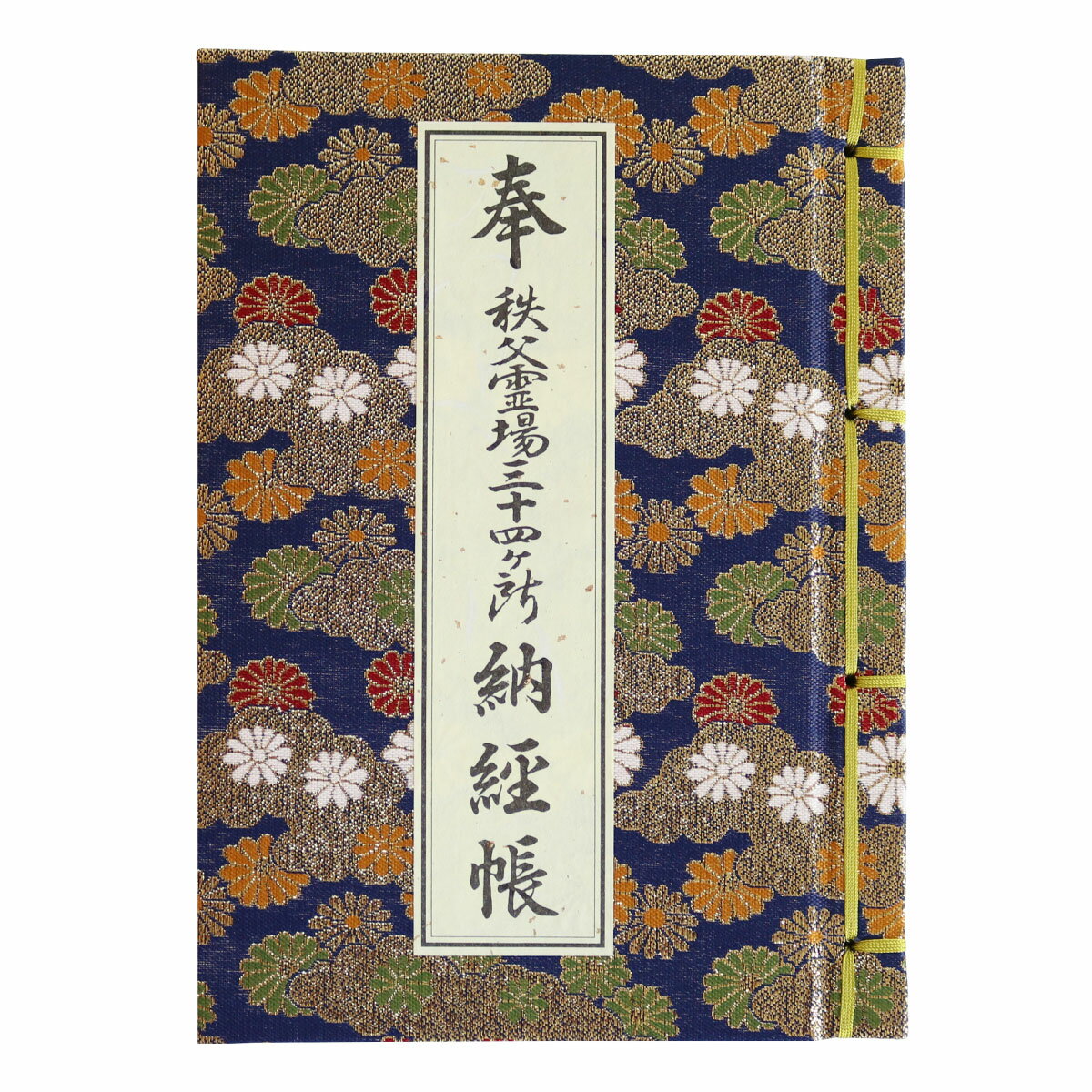

納経帳(御朱印帳)をはじめとした巡礼用品は1番札所「四萬部寺」、13番札所「慈眼寺」が充実。

他にもワタシが回った中では、31番札所「観音院」も巡礼用品の品揃えがよかった。

なお、納経帳は無住の札所でなければ、基本的には各札所の納経所に用意されている。

巡礼時の移動方法は?

巡礼は徒歩が基本だが、マイカーやバス、タクシーなどを使っても問題はないし、どちらの札所も駐車場が必ずある。ちなみにワタシたちはただいま車で巡礼中だ。

かかる日数は徒歩で6日ほど、マイカーで3日ほど、公共機関を使うと3~4日だとか。

ただし、ワタシとKのように境内をがっつり散策すると1日で4~5札所を回るのが限界だろう。

また、各札所を巡礼する順番は1番札所「四萬部寺」からでなくても大丈夫。

参拝について

参拝の手順は以下のとおり。

初めてのときは④と⑥だけは必ず守るようにしよう。

①山門で合掌一礼する。

中に入るときは敷居を踏まずに右足から。

②手水舎(水屋)で口と手をすすいでお清め。

③鐘楼堂で鐘を撞けたら撞く。

帰りに撞いてはいけないので要注意。

④お賽銭をあげて鐘を鳴らし、ご本尊に合掌一礼する。

⑤般若心経を読経する。心の中で唱えてもOK。

⑥納経所で御朱印をいただく。

境内を散策する場合は静かに落ち着いて。

⑦山門から出たら本堂に向かって合掌一礼する。

「二礼二拍手一礼」が作法の神社とは異なり、お寺でお参りする際は手を合わせて合掌したら、その状態のままで一礼。一礼後は目を閉じたまま観音様とお話しし、そのあとで手をほどこう。

また、納経所で御朱印をいただくときは、納経帳の該当ページを開いた状態で渡すと親切だ。

納経について

納経料金

納経料金は表のとおり。

御朱印をいただくときは、できるだけおつりがないようにしておくといいかもしれない。

もちろん、小銭がないときはおつりをいただけるのでご安心を。

| 御朱印(通常) | 重ね印(2巡目以降) | |

| 納経帳 | 500円 | 200円 |

| 掛け軸 | 500円 | 200円 |

| おいずる | 500円 | 200円 |

納経時間

年中無休のため、下記の時間内であれば御朱印をいただける。

●夏時間(3月~10月)/8:00~17:00

●冬時間(11月~2月)/8:00~16:00

※昼休み(通年)/12:00~12:30

なお、28番札所「橋立堂」は12月~2月末の冬季期間、閉鎖となる。

そのため、この期間は27番札所「大淵寺」で「橋立堂」の御朱印をいただくことになるので要注意。

また、札所によっては一時的に納経所が変わることがある。そういった情報は「秩父札所」公式サイトに掲載されるので、巡礼の前にチェックしておくといいだろう。

巡礼を始めたきっかけ

ワタシは以前から神社仏閣が好きだった。

ただ、ワタシの好みは一人旅の最中にひと休みできるような、こぢんまりとした寺社。御朱印をいただくという発想自体がなく、納経帳を持って旅したことはなかった。

その考えが180度変わったのはKとのドライブだ。

秩父へ出かけることになったとき、行き先を探していたワタシは困惑した。中心に据えるドライブのテーマが見つからなかったからだ。

さまざまな観光協会のサイトをチェックしているとき、「札所巡りもありなんじゃないか」とふと気づいた。そもそも、それまで札所巡りをしようとしなかったワタシが頑固というか何というか…。

実はその日、秩父のフレンチレストランへ行くのがメインだった。

しかし、食事の前に立ち寄った26番札所「円融寺」にて御朱印を書いていただいているのを見ているとき、なぜかふつふつと秩父札所巡りに愛着が湧いてきたのだ。なんとも新鮮な感覚だった。

さらに、お寺の方に説明されるがまま奥の院の「岩井堂」を目指したときのことだ。やっと「岩井堂」の前まで着いたとき、今度は達成感で満たされることになった。

結局、その日は11番札所「常楽寺」、13番札所「慈眼寺」を回って帰宅。当たり前だが、納経帳はまだまだ真っ白だった。

それから半年。約半分の18の札所を巡り、今となっては「2025年の間に満願成就する!」「2026年の午歳総開帳では1から順番に回る!!」なんてKと話すようになってしまった。あれだけ御朱印には手を出さなかったワタシが、わずか半年でえらい変わりようだ。

歴史と文化と自然、そして人。ひとつだけでなく、さまざまな要素が結びついているからこそ、これほどまで秩父札所巡りに惹かれたのかもしれない。

※施設情報は2025年1月時点のものです。