12/26、東京・荒川クラシックBOXにて「バースデートリオ」無事終了しました。

ハイドン e-moll 、ラヴェル「ソナチネ」(トリオ編曲版)、そしてフォーレ「ピアノ三重奏Op,120」。

いずれもピアノトリオとしてはマイナーな作品ながら、演奏する喜びとしては格別なものあり。

ハイドン晩年の、モーツァルトから多大な影響を受けたであろう、生き生きとした曲。

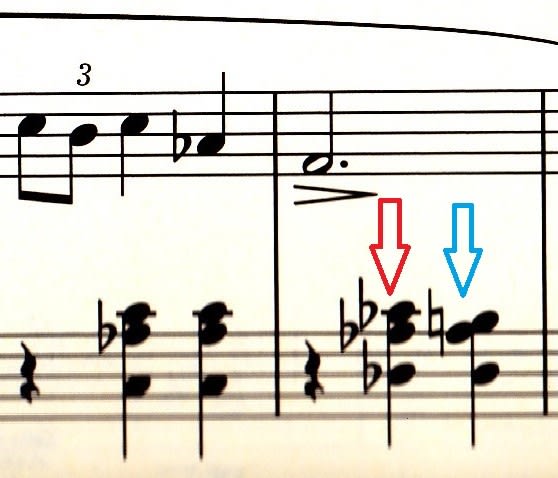

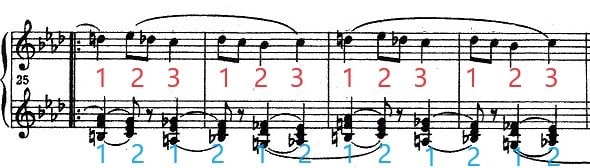

特に「小節線をまたぐスラー」がめっちゃ面白い!

モーツァルトも同様ですが、彼らの後半生にしか現れないこのスラー。

存分に楽しみました。

ラヴェルは、有名な三重奏曲とは異なった小品として、

今回初めて編曲(原曲はピアノ曲)譜面を見つけて(音源は見つからなかった)音出ししてみたのですが、

原曲を知っているピアニストとしては、改変せざるを得ない所多数。

……なかなか大変でした。

そしてフォーレ!

もうなんというか、私はこの曲をしんそこ愛します!!

たぶんお客さまの中には、一度聞いただけではようわからん、

とおっしゃる方も少なからずいらっしゃるかもしれません(アンケートではそんなことなく圧倒的に人気ありました)が、

弾き終わったあと、こんなに「もいっかい弾きたい」と思う気持ちが湧きおこるのはなんでなの?

第一楽章冒頭チェロのテーマが、その後すこしずつ形を変え調を変え色を変え、時にひらひらと断片が浮遊し、最後に向かってゆく………音楽以外の喜びとしては決してあり得ないような、音の喜び………

第二楽章の、もう今ここで言葉にすることは「言葉の敗北」としか言いようがないと思われる、凄い音楽。

……なんでこんな音楽をフォーレは書けたんでしょうね……。

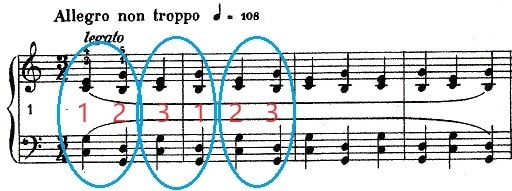

フィナーレの、1小節が3拍子でありながら、3小節が1まとまり(3×3)の音楽。

わたしはこれをダンス、と思って弾いてましたが、

次々と同じメロディながらカラーがめくるめく変わってゆく不思議さ!

……これは、はからずも

先日私のNHKカルチャーで終了したショパン「マズルカ」の最終曲(死の床で書いた)を思い浮かべずにはいられません。

同じメロディが4回、それがすべてハーモニーが変化することに命を懸ける、といった……

ん~、フォーレのトリオ、なんとしてももう一度弾きたい!!!

ハイドン e-moll 、ラヴェル「ソナチネ」(トリオ編曲版)、そしてフォーレ「ピアノ三重奏Op,120」。

いずれもピアノトリオとしてはマイナーな作品ながら、演奏する喜びとしては格別なものあり。

ハイドン晩年の、モーツァルトから多大な影響を受けたであろう、生き生きとした曲。

特に「小節線をまたぐスラー」がめっちゃ面白い!

モーツァルトも同様ですが、彼らの後半生にしか現れないこのスラー。

存分に楽しみました。

ラヴェルは、有名な三重奏曲とは異なった小品として、

今回初めて編曲(原曲はピアノ曲)譜面を見つけて(音源は見つからなかった)音出ししてみたのですが、

原曲を知っているピアニストとしては、改変せざるを得ない所多数。

……なかなか大変でした。

そしてフォーレ!

もうなんというか、私はこの曲をしんそこ愛します!!

たぶんお客さまの中には、一度聞いただけではようわからん、

とおっしゃる方も少なからずいらっしゃるかもしれません(アンケートではそんなことなく圧倒的に人気ありました)が、

弾き終わったあと、こんなに「もいっかい弾きたい」と思う気持ちが湧きおこるのはなんでなの?

第一楽章冒頭チェロのテーマが、その後すこしずつ形を変え調を変え色を変え、時にひらひらと断片が浮遊し、最後に向かってゆく………音楽以外の喜びとしては決してあり得ないような、音の喜び………

第二楽章の、もう今ここで言葉にすることは「言葉の敗北」としか言いようがないと思われる、凄い音楽。

……なんでこんな音楽をフォーレは書けたんでしょうね……。

フィナーレの、1小節が3拍子でありながら、3小節が1まとまり(3×3)の音楽。

わたしはこれをダンス、と思って弾いてましたが、

次々と同じメロディながらカラーがめくるめく変わってゆく不思議さ!

……これは、はからずも

先日私のNHKカルチャーで終了したショパン「マズルカ」の最終曲(死の床で書いた)を思い浮かべずにはいられません。

同じメロディが4回、それがすべてハーモニーが変化することに命を懸ける、といった……

ん~、フォーレのトリオ、なんとしてももう一度弾きたい!!!