マラッカに攻め込んだ巨大装甲ジャンク船

前回ブログより/1665年に描かれたマニラ

.jpg)

前回ブログでは、原田喜右衛門が進言した「マニラの手薄な防備」に対して、もしも豊臣秀吉が本気になっていたら、当時のサンチャゴ要塞の攻略は容易であったはず、などという歴史のIFを申しましたが、それは「城攻め」に限ったことで、ご覧の絵のごとく、当然ありえたスペイン船との「海戦」を含んだ話ではなかったのでは??… との疑問を感じた方もいらしたのではないでしょうか。

確かに、外洋船をめぐる豊臣軍のネックはよく知られていて、秀吉が朝鮮出兵を選択した理由もそれだったのかもしれませんし、豊臣軍はかの地での海戦を “輸送船” で戦ったのだ、とも言われております。

(※なお朝鮮水軍の「亀甲船」が実際は失敗作で、ほとんど実用されず、捏造(ねつぞう)とプロパガンダの産物であることもご承知のとおりです。→英語版のウィキペディアは、まだまだ改める必要があるでしょう)

そんな外洋船をめぐる豊臣軍の弱点?は、スペイン側もしだいに把握したらしく、例えば1594年に秀吉のフィリピン総督宛て書状をマニラに持ち帰った船長 ぺドロ・ゴンサレス・デ・カルバハールは、以下のような報告書を提出しました。

(パステルス『16-17世紀 日本・スペイン交渉史』/船長カルバハールのスペイン国王宛て報告書より)

日本皇帝が準備している軍勢と武器は強大で、その兵は勇敢であり、二百隻の船が準備され多数の砲が鋳造されていることは周知のことである。日本はフィリピンから四百レグアの距離にあり…

(中略)

陛下は在マカオのシナ司教、及びイエズス会の諸司祭に命令(Cédula)を出して、かの地を出帆し、或いは通過する全船舶を監視させることが必要である。その目的はキリスト教徒に対して極めて正しい考えを抱く忠実な人物以外には、いかなる者をもかの国へ運ばせないためである。

何故ならば、日本の皇帝はスペイン型の船の建造を教えてくれる者を探そうとしているが、それがもし出来れば 甚(はなは)だ不都合だからである。

という風に、文中の「日本皇帝」はもちろん秀吉のことですが、秀吉のもとに船が「二百隻」あろうとも、スペイン側に最新鋭の「ガレオン船」があるかぎり(→日本側にその技術がもれなければ)スペインに勝機があると踏んでいたようです。

そんなスペイン(フィリピン総督)の目算は妥当だったのかどうか? との観点から、今回のブログ記事は、いささか慣れない「船」がらみのお話を通じて「マニラの手薄な防備」の続編を申し上げてみたいと思うのです。

(※なお後述の山形欣哉先生がおっしゃるように、造船ニッポンなどと言っていたわりには、アジア諸国の造船史の研究は、多くが未開拓のままだそうで、今回の記事も大半をネット上の海外情報に頼らざるをえませんでした…)

<ジャンク船の意外な速さと重武装。

ジャンク Junk(がらくた)という呼び方は、西欧側の敵意のあらわれか?>

さて、皆様おなじみの「南蛮図屏風」によく描かれた船(→丸っこい船体の南蛮船)は、前出の「ガレオン船」以前に普及していた「キャラック船」であり、これが大航海時代の前半を担ったタイプだそうで、やがて、そこから…

キャラック船より船首がすぼまり、船尾に大きな船尾楼を立ち上げ、

船体をより長く、流線型に拡張させた「ガレオン船」が登場。

例:ラ・コンセプシオン(600トン/1620年にハバナで建造)

.jpg)

ガレオン船は吃水を浅くして速度を上げることをねらった設計で、当初はキャラック船よりも積載量が小さかったものの、マニラ-アカプルコ間の太平洋航路は、大西洋航路との競合や政治的圧力から隻数が制限されたため、一隻ずつの船体が巨大化されて、当時最大級(1700~2000トン)の船が投入されたそうです。

そしてガレオン船の特筆すべき点は、砲を甲板上よりも船体内に設置するため、舷窓からの砲撃(砲門)が一般化したことで、これによって砲撃時に船が転覆するリスクが減じ、より強力な砲を搭載できるようになったと言われます。

そんなアイデアが後の「戦列艦」に発展したわけですが、ガレオン船でも最大で数十門の砲は搭載できたとされます。

一方、アジア諸国で普及した「ジャンク船」にも、2000トン級が登場…

.jpg)

(※ご覧の絵はJohn Barrow画 1804年)

で、一方の「ジャンク船」は、大航海時代が始まる直前、すなわち13世から15世紀においては、世界のどの船よりも大きく、世界で初めて舵を備えた船として、最も先進的な存在だったというのですから、ちょっと驚きです。

.jpg)

その辺に関しては、全国の博物館に展示中の歴史的な船の復元をされた山形欣哉先生が、著書『歴史の海を走る:中国造船技術の航跡』の中で「英語のジャンク(Junk)はジャンク・フードのジャンクと同じで、あまり良い語感はない。(中略) したがって筆者はジャンクを使わない。また、中国人自身が歴史上この言葉を使ったこともないのである」と前置きしたうえで…

「中国の造船史上、板材や角材を組み合わせたいわゆる構造船は、すでに唐代に出現していたと思われるが、その船体を形作る方法は宋から元にかけ劇的に変わり、その後の中国船の特徴となった。港湾の大半が河口にあった当時、この事情は西欧も同じであり、船底を平らに近くすることは、潮の干満で着底してもかなり有利であった。

(中略)

篷(ほう=帆)や碇(いかり)、櫓は完成の域に達し、その基本は十九世紀中ごろまで変わることはなかった。その完成度が高かったために、逆に大きな技術革新が行われなかったとも言える。

(中略)

一方、ヨーロッパでは一四九二年コロンブスが新大陸に到達し、西洋の大航海時代の幕が切って落とされたが、約百年後の十七世紀初め、大西洋と東シナ海でほぼ同じ大きさの船が航海していたことを考えると、その不思議さを驚くばかりである」

と明言しておられ、ジャンク船の速度はガレオン船と比べても格段に速く、大型ジャンク船は600~2000トンに達していた点など、能力的にはまったく互角の存在!だったというのです。

そこで、ネット上で画像が引用できる範囲で例を挙げますと…

1637年、イギリス商人ピーター・マンディ Peter Mundy が見た明の軍船

著書 ‘Itinerarium Mundi’ からの引用 → 二段式の砲門に注目!

.jpg)

キイイン Keying 耆英(福州船/800トン/長さ45m/砲20門)

.jpg)

そしてここでは “白髪三千丈の巨船” とでも言うべき鄭和(ていわ)の宝船(→英語版ウィキペディアでも、そのケタ違いの大きさ=長さ140m以上は “強烈な疑問符” が付けられていて、山形先生も同様の疑問を呈しておられる…)はこの際、除外するとしましても、ジャンク船の意外な能力の高さには、ちょっと驚かれるのではないでしょうか。

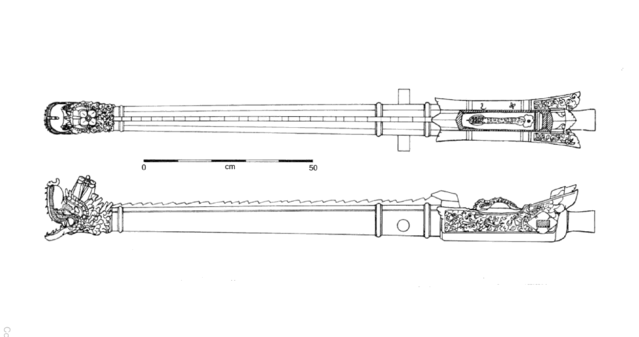

豊臣時代に朱印船として使われた「荒木船」/長さ49.1m

.jpg)

では我が国の船は?と申せば、ご覧の「荒木船」は、ジャンク船を基本としながら、キャラック船にならった帆や装飾を加えた、独自の折衷(せっちゅう)様式の船であり、特に船首矢倉は他に見られない独特の工夫だそうで、海外のサイトでは、ここから魯(ろ)を出して、せまい港での取り回しに利用したのか? 等々の憶測を呼んでいます。

またご覧のとおり、ガレオン船のごとく砲門から砲撃できる、という形には全くなっておらず、軍船としての機能は未発達でしたから、このままではガレオン船との勝負にはならなかったものの、船じたいの性能は決して劣るものでなく、山形先生も「末次船と荒木船に代表される朱印船は、当時にあっては西欧にも匹敵する本格的航洋船であった」と評しておられます。

<参考事例―― マラッカに攻め込んだ巨大装甲ジャンク船>

先ほど、鄭和(ていわ)の宝船を除外したばかりで、ちょっと納まりが悪いのですが、ここで是非ともご紹介したいのが、ジャワ島北部で1475年から1554年に栄えたイスラム国家「ドゥマク王国」では、若き二代目国王パティ・ウヌス Pati Unus が巨大ジャンク船 Jong を建造し、ポルトガル占領下のマラッカに対して、二度にわたる攻撃(ジハード)を敢行したことです――――

.jpg)

!! ご覧の画像は、著名な歴史家アンソニー・リード Anthony Reid の著書 Charting The Early Modern Southeast Asian(1999年/未翻訳/…近世東南アジアの姿を描く)の中にあるイラストということで、冗談でも酔狂でもないと思われますし、そのためこのイラストは今、各国語版の数多くのウィキペディアで引用される画像になっております。

.jpg)

ちょっと聞きなれない国だなぁ、とお感じかもしれませんが、ご覧のドゥマク王国は、香料生産地と交易市場マラッカとの中継国として発展したものの、1511年にそのマラッカがポルトガル人に占領されると、追い落とされたスルタン・マフムード・シャーの要請を受けて、弱冠25歳の国王が、自らマラッカを奪還(奪取)すべく、5000人のジャワ兵を乗せた約100隻の艦隊(配下の船も350〜600トン)を編成して、ジャワ海をマラッカまで北上したのでした。

注目すべきは、一度目の攻撃が1513年で、マラッカの要塞が出来上がったばかりのタイミングで攻めたことであり(→記録では占領の一年後には「A Famosa」の名で知られる要塞が完成したとある…)まさに原田喜右衛門の場合とよく似たタイミングであるため、かなり参考になるかと思うのです。

で、若き国王が乗った巨大ジャンク船ですが、フィレンツェ商人の Giovanni da Empoli の証言によれば、この船の外装は、現地産の厚いチーク材を3層から4層に張り合わせたもので出来ていて、板が古くなると上から新しい板で修復したらしいのですが、結果的に、砲弾を受けてもダメージを受けないほどの頑強さで、要塞とまるで同じだった、とされています。

また船を目撃した大使 Tomé Pires の記録では、船は非常に大きいため、桟橋に停泊することができず、装備の積み降ろしには小型ボートを使っていたとあり、従軍していた歴史家の Gaspar Correia は、当時のポルトガル最大の船 Flor de La Mar の規模をはるかに超えていて、Flor de La Mar の高い船尾楼も巨大ジャンク船の甲板の下になり、船の上端に届かなかっただろうと書いています。

船には横に2つのオールのような舵があり、4本のマストを持ち、Tomé Pires は、スリムで敏捷なポルトガル船との戦闘では「動きが遅かった」と述べたものの、若き国王はなんと、この船に女性や子供を含む家族を乗船させ、彼自身の部屋の世話をさせたと言いますから、たいへんな自信を持っていたのでしょう。

(※ちなみに彼の名 パティ・ウヌスは本名ではなく、インドネシア語で「辛抱強さ」を意味する尊称でした。本名はラデン・スルヤ Raden Surya)

【ご参考】ジャワ兵のチェットバン Cetbang 砲(口径20~30ミリ)

ドゥマク艦隊の国王配下の船

.jpg)

迎え撃つ、ポルトガル海上帝国の一大拠点・マラッカ要塞

インド総督 アフォンソ・デ・アルブケルケ(アルバカーキとも)が構築

.jpg)

かくして一度目のジハードが、マラッカ海峡で行なわれたのですが、二日間の海戦で60隻のドゥマク船が破壊され、800人のジャワ兵が戦死したところで、ドゥマク側の敗退となりました。スペイン側の被害もそうとうな規模だったと言われますが、具体的な数字は伏せられたようです。

この時の Gaspar Correia の報告文。インドネシア語版ウィキペディア「ジャンク船」よりグーグル翻訳

「ポルトガル船は(巨大ジャンク船に)発砲を始めましたが、まったく効果がありませんでした。(中略)4層の板を張っていたので私達の砲撃は少しもそれを傷つけませんでした。最大の大砲でもたった2層しか貫通できません…それを見て、知事は自らの船を敵船に寄せるように命じました。そして敵船に登ろうとすると、船の後部が届きません。敵の乗組員は、ポルトガル船を引き離すようにして自分自身を守りました。(二日二晩の戦いの後)知事は船の外で二つの舵を破ることにした。そこで敵船はあきらめ(逃走した)」

8年後の1521年、今度は375隻の船をそろえて二度目のジハードが敢行され、海戦と地上戦で三日三晩の激戦が続き、この戦いでなんと、国王のパティ・ウヌスが戦死してしまいます。

記録では、戦いの序盤で、巨大ジャンク船からボートを降ろそうとした時、狙い撃ちされて国王が死亡した(又は重傷?の)あとに三日三晩の戦闘が続き、Raden Hidayat なる(実は正体不明の…)副官が撤退を命じたとされています。→ パティ・ウヌスの本名と同じ Raden 家を名乗る人物。

そして巨大ジャンク船は、家族で唯一生き残った二男をのせてドゥマクに生還し、その後はジハードの記念碑として都に保存されたというのです。

――― つまり御座船は生還したのに、国王は家族もろとも戦死した!?(※しかも御座船の船長もちゃんと生還したらしい)という、妙な形で戦争は終わったのです。

これはいったいどういうことか?…

よもや、国王自身が下船して地上戦に参加しようとした、ということは考えられないでしょうし、これはインドネシア大使館等で聞けば、もっと詳しい戦記類が手に入るのかもしれませんが、インドネシア語の本があっても手にあまるばかりですので、現状のまま推測しますと、すぐに、アルブケルケがマラッカを占領した時のやり方が頭に浮かんでまいります。

――― それは「調略」であり、支配者スルタンと 住民・商人らの離反をさそったうえで攻撃を仕掛けるという戦法でした。

ですから、前回のジハードをはるかに上回る大艦隊が迫り来るなかで、アルブケルケ(この時は同名の二代目知事ホルヘ)が何を考えたか? と想像力をめぐらせば、混乱する戦場において、国王一家の暗殺を遂行する「刺客」を放っておく… という程度のことは考えたのではなかったでしょうか。

(※追記/ここまで申し上げるのは、一説に、事件の背景には、ジハードにのめり込むドゥマク国王への国内外の拒否感が作用していたのではないか? との言説があって、そんな見方からすると、国王が家族を乗船させたのは、自らのすべてをアラーにささげる姿勢を示したものだと言うのですから、事はなかなかに複雑です…)

あまり勝手な憶測ばかりを申し上げてはいけませんが、結局のところ、若き国王の戦略としては、いきなり大艦隊での「海戦」を挑んでしまったのが、そもそもの敗因であったのかもしれません。

と申しますのは、いかに軍船の能力が互角であったとしても、そこは <コンキスタドール(征服者)の手口> を学んでおく必要があったように思えてならず、それはまず、調略で敵の内部に入り込んだうえで、突如、裏をかいて乗っ取る―――という手口でありまして、優れた軍船の能力は、その後に、乗っ取った拠点を守り抜く(=奪還されない)ために使うのだ、という「非情の鉄則」だったのではないかと……

※当サイトはリンクフリーです。

※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)